> 健康・美容チェック > 更年期 > コレステロール > 高コレステロール血症 > なぜ閉経以降女性ホルモン(エストロゲン)が減少すると、高コレステロール血症の女性が急増するの?

■なぜ閉経以降女性ホルモン(エストロゲン)が減少すると、高コレステロール血症の女性が急増するの?

by FaceMePLS(画像:Creative Commons)

メタボリックシンドローム 酸化コレステロールに注目

(2010/1/20、msn産経)

--閉経以降、高コレステロール血症になる女性が多いそうですが

「更年期以降は、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が極端に少なくなります。

以前から、エストロゲンは、血管を柔らかくするなど抗動脈硬化作用があることが知られており、また抗酸化作用もあるため、エストロゲンが少なくなると、脂質の酸化度も上がってきます。

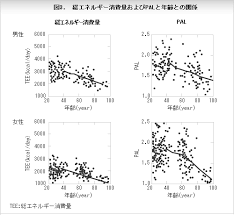

それゆえ、閉経年齢でもある50歳を境に、高脂血症の女性が急増すると考えられています。

エストロゲンには、さまざまな機能があり、女性の体を守ってくれているそうです。

例えば、エストロゲンには、抗動脈硬化作用や抗酸化作用があるといわれており、エストロゲンが少なくなると、脂質の酸化度が上昇するそうです。

→ 動脈硬化とは|動脈硬化の症状・原因・改善方法 について詳しくはこちら

そのため、閉経により、エストロゲンが男性レベル(またはそれ以下)になると、高コレステロール血症(高脂血症)になる女性が多くなるようです。

閉経後に体調不良を感じたら、婦人科医に受診してみましょう。

また、閉経期高血圧とは?予防する方法|閉経している女性は塩分をため込みやすくなる原因とは!?によれば、「閉経期高血圧(へいけいきこうけつあつ)」とは、閉経によって血圧に異常が出ることで、近年の研究で明らかになってきたそうです。

閉経前の女性は、卵巣から女性ホルモン「エストロゲン」が分泌されています。

このエストロゲンは月経を促すだけでなくに、塩分を尿で排出させる腎臓の働きを活性化させる役割もあるそうです。

閉経前にエストロゲンが正常に分泌されている間は余分に塩分を摂ったとしても腎臓が尿として排出してくれるため、体に塩分が溜まりにくいのですが、閉経を迎えて、エストロゲンの分泌が著しく低下すると、腎臓の機能も急激に低下し、うまく塩分を排出できない状態になってしまうそうです。

そのため、閉経後は女性の方が血圧のコントロールが難しくなり、心筋梗塞や脳卒中になる人が増加すると考えられます。

【関連記事】

■LDLコレステロール値を下げる方法

タウリンを含む食べ物

タウリンを含む食べ物

肝臓機能が強くなければ、LDLコレステロールを処理することはできません。

肝臓の機能が低下すると、コレステロールは処理できなくなり、血液中に溜まってしまい、動脈硬化や高コレステロール血症などを引き起こしてしまうのです。

肝臓機能をアップさせる食品は、タウリンを含む食品です。

タウリンとは、カキ・イカ・ホタテなど魚介類に多く含まれる成分です。

肝機能をアップさせ、コレステロール処理能力を高める働きを持っています。

魚介類の食事で肝臓機能をアップさせましょう。

→ タウリンを多く含む食品 についてはこちら

食物繊維の多い食べ物

食物繊維の多い食べ物

食物繊維には、コレステロールの低減に役立つ効果があるので、食物繊維が豊富な食品を摂取しましょう。

→ 食物繊維の多い食品 について詳しくはこちら

野菜(ブロッコリー・キャベツ)

野菜(ブロッコリー・キャベツ)

ブロッコリーやキャベツに含まれる「SMCS」はLDLコレステロールを下げる効果があるによれば、アブラナ科のブロッコリーとキャベツに含まれる天然アミノ酸の「SMCS」が、コレステロールから胆汁酸への変換を促進して血中LDLコレステロールを低下させる効果があることがわかったそうです。

コレステロールは肝臓で酵素によって胆汁酸に変化し排出されますが、SMCSはその酵素の働きを活性化させる働きがあり、肝臓における胆汁酸の合成を促進し、胆汁酸に変化し排出されるコレステロールの量を増やします。

大豆製品

大豆製品

大豆に含まれるレシチン・イソフラボンなどが悪玉コレステロールを下げる働きがあるそうです。

大豆レシチンを摂るには、『豆腐』を1日半丁食べるとよいそうです。

植物油

植物油

植物油には、コレステロールを抑える働きがあります。

HDLコレステロールが低く、中性脂肪が高いと真の悪玉である酸化LDLコレステロールが増えてくるといわれています。

マーガリンやショートニング、ファストフードや総菜などの揚げ油もできるだけ控えるようにして、中性脂肪に気を付けたいですね。

→ 中性脂肪を減らす方法(食事・運動・サプリメント) について詳しくはこちら

ヨーグルト(乳酸菌)

ヨーグルト(乳酸菌)

毎日乳酸菌を摂っていた人は、悪玉コレステロールが減少し、総コレステロール値も下がったそうです。

→ 乳酸菌の多い食品 について詳しくはこちら

【関連記事】

りんご

りんご

オハイオ州立大学の調査によれば、毎日りんごを食べると1ヶ月で悪玉コレステロールが40%減少することがわかったそうです。

【関連記事】

トマト

トマト

トマトから脂肪肝、中性脂肪改善に有効な成分を発見―京大によれば、トマトには、血液中の中性脂肪量を抑制する成分が含まれており、脂肪肝やメタボリックシンドロームの予防に効果が期待されるそうです。

トマトジュースでコレステロール値や中性脂肪値など脂質異常症に関連する検査値が改善によれば、脂質異常症の状態にしたハムスターを、トマトジュースを飲ませる群と飲ませない群に分けておこなった実験によれば、トマトジュースを与えたハムスターで、コレステロール値や中性脂肪値など脂質異常症に関連する検査値が改善したそうです。

オメガ3を含む食べ物

オメガ3を含む食べ物

悪玉コレステロールを減らす食事として、オメガ3脂肪酸(DHA・EPA)の多い食事にしましょう。

→ オメガ3脂肪酸|オメガ3の効能・効果・食べ物・オメガ3ダイエット について詳しくはこちら

→ 悪玉コレステロールを減らす方法|LDLコレステロールを下げる食品・食事 について詳しくはこちら

【関連記事】

続きを読む なぜ閉経以降女性ホルモン(エストロゲン)が減少すると、高コレステロール血症の女性が急増するの?