■医療機関での「Pepper」を使ったコミュニケーションシステムにおける共同研究開発を開始|フライトシステム・東京慈恵会医科大学・ジェナで医療ICT化推進を目指す AI連携対応 【Pepper管理サービス】 Scenaria(シナリア)コンセプトムービー 参考画像:AI連携対応 【Pepper管理サービス】 Scenaria(シナリア)コンセプトムービー |YouTubeスクリーンショット

フライトシステム、医療機関での「Pepper」を使ったコミュニケーションシステムにおける共同研究開発を開始〜東京慈恵会医科大学、ジェナ社、フライトと3社で医療ICT化推進を目指す〜

(2017/11/17、フライトシステムコンサルティング PRTIMES)

フライトシステムコンサルティングは、東京慈恵会医科大学およびジェナとの共同研究で、「Pepper」と「Scenaria 」(シナリア:管理画面からPepperアプリの作成はもちろん、様々な拠点に存在するPepperを管理することが出来るクラウドサービス)を使った医療従事者や患者とのコミュニケーションシステムの共同開発・研究を行っていくそうです。

VIDEO

AI連携対応 【Pepper管理サービス】 Scenaria(シナリア)コンセプトムービー

具体的にはどのようなことを行うのでしょうか?

1. 検診センターにおけるコンシェルジュ

日本医療の注目の高まりと共に訪日外国人の検診センター利用の需要が高まってきている背景から、多言語対応(日中英)による案内を実施。患者様の予約の確認や受付を行い、当日の流れや行き先の案内を行う。

【京都】旅行中の外国人の急病対応が新たな課題 多言語化への対応が急務 24時間通訳タブレット端末導入 によれば、京都では、訪れる外国人観光客が増加したことで、医療機関の多言語への対応が求められているそうで、1年間で約60カ国の患者を診察した病院もあり、医療機関も深夜や早朝の急患に対応しようと、タブレット端末を使った同時通訳システムを導入するなどして対策を取っているそうです。

こうしたことから、医療機関における多言語対応にはニーズがあると考えられます。

【関連記事】

2. 緊張を緩和する血圧測定

白衣高血圧(*2)の患者様等、外来で来院した方向けに、緊張をほぐしながらPepperが血圧測定を行う。Pepperを通じ感情認識を実施することで患者様の緊張度を判定し、リラックスした最適なタイミングで血圧測定を行う。

「家で測ると正常なのに、病院で血圧を測定すると、血圧が高い 」という人はいませんか?

白衣高血圧(白衣現象)とは|病院で緊張して血圧が上がる によれば、白衣高血圧とは、通常は血圧が正常なのに、病院で血圧を測定すると血圧の値が高くなってしまうことです。

白衣高血圧は、診察室血圧で高血圧 と診断された患者の15%~30%に当たるそうです。

そこで、このシステムでは、Pepperが患者さんの緊張度を判定し、リラックスしたタイミングで血圧測定を行なってくれるそうです。

3. 自然な対話の中から認知機能検査

患者様とPepperとの自然な対話を通して認知症の疑いを発見する仕組み。

日本テクトシステムズが提供する認知機能検査エンジンによって、会話の中から認知症 の疑いを発見するそうです。

対話を通して認知症の疑いを発見する仕組みがどのような仕組みになっているのかはわかりませんが、認知症|厚生労働省 によれば、次のようなことが認知症のサインなのだそうです。

●もの忘れの為に日常生活に支障をきたしているか

日常生活で重要ではないこと(タレントの名前や昔読んだ本の題名など)を思い出せないのは正常の範囲内ですが、仕事の約束や毎日通っている道で迷うなどの場合は認知症のサインかもしれません。

●本人が忘れっぽくなったことを自覚しているか

自分でもの忘れの自覚がある場合は正常の範囲内ですが、もの忘れをしていることに気づかず、話の中でつじつまを合わせようとするようになるのは認知症のサインかもしれません。

●もの忘れの範囲は全体か

経験の一部を忘れるのは正常の範囲内ですが、経験全体を忘れるのは認知症のサインかもしれません。

認知症によるもの忘れには、経験や出来事全てを忘れる、もの忘れに気づかない、新しいことを覚えられない、日常生活に支障をきたす、暴言や暴力を振るうようになったり、怒りやすくなったり、無関心になるなど人格が変わるなどの特徴があるそうです。

こうした認知症または軽度認知障害のサイン・症状を対話の中で見つけるというものになっているのではないでしょうか?

【参考リンク】

VIDEO

認知症の改善効果が期待されるコミュニケーション用ロボット「テレノイド」が宮城県の介護施設に導入 によれば、大阪大学の石黒浩教授が開発した、認知症の予防や症状の進行を抑える効果が期待されるコミュニケーション用ロボット「テレノイド」が宮城県の介護施設に導入されたそうです。

デンマークと日本における存在感対話メディアの実証的研究 によれば、ほとんどの認知症高齢者がテレノイドに強い愛着を示し、うつ傾向がある人や無反応な人が自ら話しかけるようになるそうです。

また、テレノイドには積極的に身体的接触を図る傾向があるそうで、これには「触れ合い」によるストレス軽減効果があると考えられるそうです。

Pepperにもこうしたことができれば、認知症の早期発見だけでなく、予防や症状の進行を抑えることもできるようになるかもしれません。

【関連記事】

■医療ICT化 ICT医療においては、ICTを活用した個人の健康管理がスタートであり、カギとなります。

医療・健康分野におけるICT化の今後の方向性 (平成25年12月、厚生労働省)によれば、

健康寿命を延伸するためには、ICTを利用した個人による日常的な健康管理が重要

だと書かれています。

ICTとは、Information and Communication Technology(インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー:情報通信技術)の略です。

ICTを活用した医療分野への活用の例としては次の通り。

電子版お薬手帳や生活習慣病の個人疾病管理など患者・個人が自らの医療・健康情報を一元的、継続的に管理し活用する仕組み

地域包括ケアシステム(電子カルテ情報を地域の診療所が参照する)

ICTを活用してレセプト等データを分析し全国規模の患者データベースを構築し、疾病予防を促進

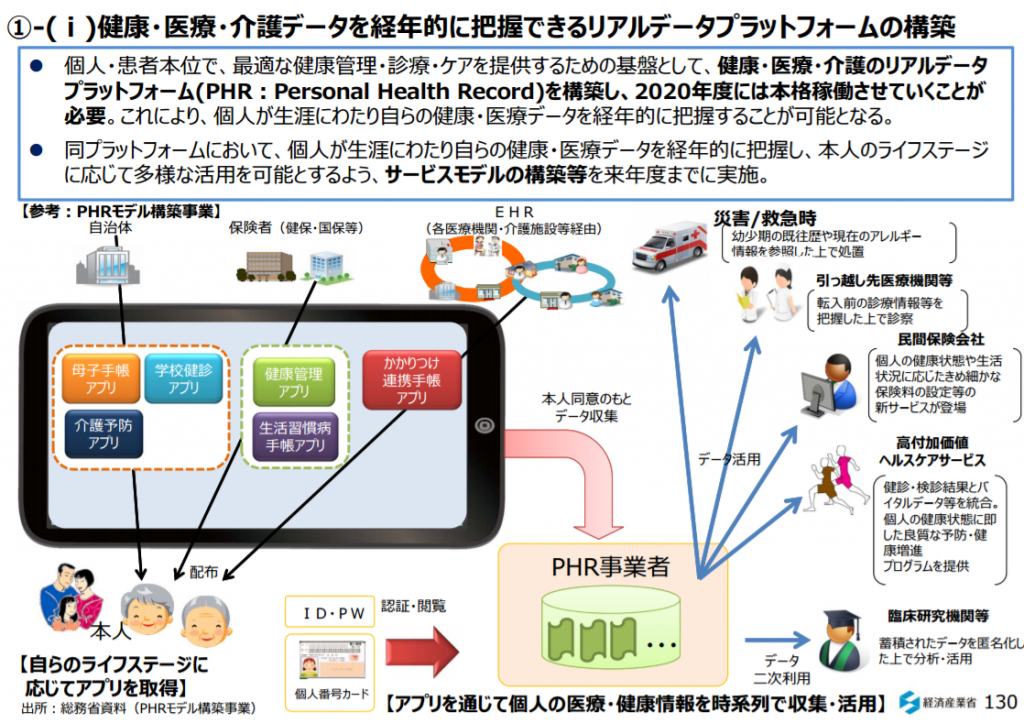

健康・医療・介護データを経年的に把握できるリアルデータプラットフォームの構築|新産業構造ビジョン|経済産業省 参考画像:「新産業構造ビジョン」 (2017/5/29、経済産業省)|スクリーンショット

経済産業省の「新産業構造ビジョン」によれば、個人が自らの生涯の健康・医療データを経年的に把握するため、また、最適な健康管理・医療を提供するための基盤として、健康・医療・介護のリアルデータプラットフォーム(PHR:Personal Health Record)を構築し、2020年度には本格稼働させていくことが必要と提案されています。

■まとめ 今回のPepperを活用した病院での患者とのコミュニケーションシステムとして期待できるのは、遠隔医療でしょうか?

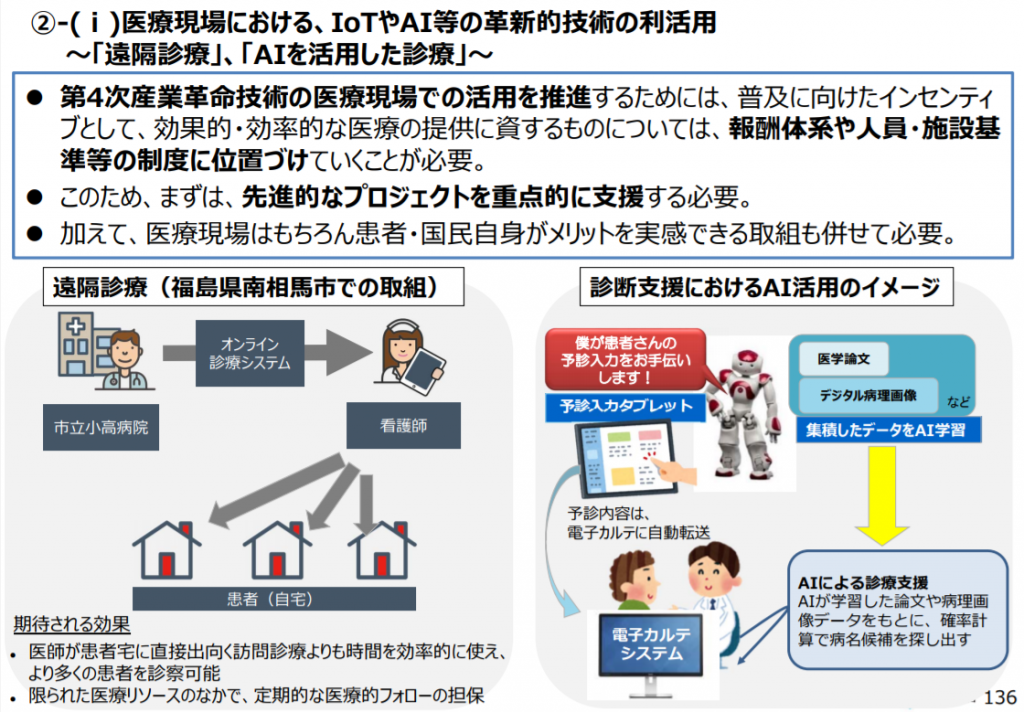

医療現場における、IoTやAI等の革新的技術の利活用|遠隔診療・AIを活用した診療 参考画像:新産業構造ビジョン (2017/5/30、経済産業省)

新産業構造ビジョン (2017/5/30、経済産業省)によれば、患者のQOLの最大化に向けて、個人の健康・医療データを活かす新たなシステムが必要であるとして、患者自らが納得して選択できる医療、患者の満足度の高い医療、時間・場所を問わず、必要な医療が提供される環境の実現が必要とあり、その中でも「遠隔診療」、「AIを活⽤した診療」といったIoTやAI等の⾰新的技術を医療現場におけて利活用する取り組みが重要となるとあります。

厚生労働省の通達「情報通信機器を用いた診療について」に対応した遠隔医療機能を持たせたサービスがいよいよスタート によれば、厚生労働省が7月14日付けで出した通達「情報通信機器を用いた診療について」に対応して遠隔医療機能を持たせたサービスの展開が始まっています。

これまでにも遠隔医療につながるサービスについていくつも取り上げてきました。

遠隔医療におけるメリットは、遠隔地に住んでいて直接医師に診てもらうことが困難な人が受診できるだけでなく、肛門科や泌尿器科、婦人科などの直接診てもらうことが恥ずかしかったり、怖かったりする人が受診をするハードルを下げる効果も期待できると考えられます。

医療者に対する高齢者の患者の比率はどんどん増えていくことが予想されますから、医療者の負担を軽減しながら高齢者の患者の病気の早期発見を目指すシステム作りが必要になることでしょう。

かかりつけ病院や薬局で今回のようなコミュニケーションシステムを導入することができれば、認知症になる疑いのある患者の早期発見ができるようになるかもしれません。

【関連記事】続きを読む 医療機関での「Pepper」を使ったコミュニケーションシステムにおける共同研究開発を開始|フライトシステム・東京慈恵会医科大学・ジェナで医療ICT化推進を目指す →