> 健康・美容チェック > 脳卒中 > 脳梗塞 > テレ東・大橋未歩アナを襲った「若年性脳梗塞」、首ボキボキすることが原因も

【目次】

- 元テレ東・大橋未歩アナを襲った脳梗塞の症状とは?

- 元テレ東・大橋未歩アナを襲った「若年性脳梗塞」、首ボキボキすることが原因も

- 大橋未歩さんはステント手術をしているため、再発の心配はないといわれている

- ACT FAST

■元テレ東・大橋未歩アナを襲った脳梗塞の症状とは?

by Beebit.(画像:Creative Commons)

大橋未歩さん語る「『脳の四カ所が死んでいる』医師の言葉に戦慄」

(2018/4/1、女性自身)

あの夜、私は寝る前に顔を洗っていました。自分の右手が左手に触れたとき、『あれ? マネキンに触っているみたい』という感じがしたんです。視覚的には触っているけど、感覚がないというか……。顔を洗った後、クリームを取ろうと思ったら床に散乱させてしまって、拭こうと思ってかがんだときにガクンと床に倒れました。家族が気付いて救急車を呼んでくれたんですが、『大丈夫』と言おうとしても、『らいじょうぶ』となって、ろれつが回らない。そこからの記憶は断片的です

大橋未歩さんのインタビューによれば、2013年1月に発症した時の脳梗塞の症状として、手が顔を触れても感覚がなくなる「感覚異常」やろれつが回らなくなる「言語障害」が現れたそうです。

検査後に医師から『脳が4カ所死んでいる』と言われました。

検査後に医師から「脳が4箇所死んでいる」といわれたそうですが、致命的な部位を外しており、他の部分が代わりに働いてくれることで後遺症がなく元に戻ったそうです。

■元テレ東・大橋未歩アナを襲った「若年性脳梗塞」、首ボキボキすることが原因も

テレ東・大橋未歩アナ34歳で脳梗塞!?自宅療養して「元気に戻ってきます」

(2013/1/21、Jcastテレビウォッチ)

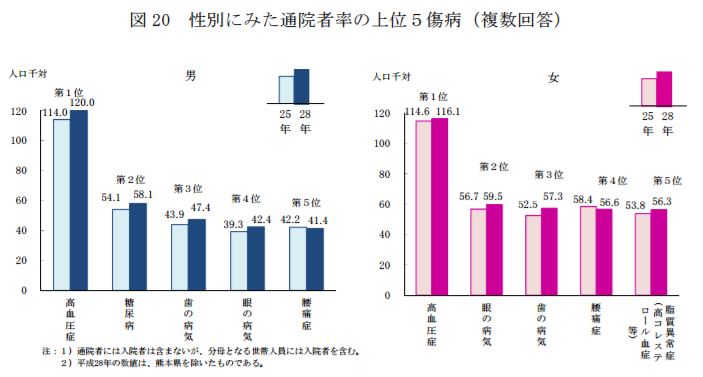

原因として、高血圧、喫煙、コレステロールが高い脂質異常症、糖尿病、多量の飲酒があげられるが、大橋アナは思い当たる節はないという。「健康診断でも血圧やコレステロールで注意を受けたこともなく、まさか自分がと驚きました」という。

テレビ東京の大橋未歩アナウンサーが脳梗塞になったということで若くても脳梗塞になることに驚きましたが、脳梗塞と言えば、生活習慣病と関連があるのではと思う人も多いと思います。

しかし、今回の記事によれば、大橋アナは健康診断でも注意されることがなく、体調管理にも気を配っていたそうです。

他にどのような原因が考えられるのでしょうか。

テレ東・大橋未歩アナも襲われた「若年性脳梗塞」原因は首ボキボキ

(2013/1/21、Jcastテレビウォッチ)

脳梗塞というと、高血圧やら動脈硬化といった生活習慣病との関連がよく語られるが 外部からの衝撃でなることもある。

永山正雄医師(国際医療福祉大学熱海病院)によれば、「極端に首を回したり、ボキボキとしたりする」と首に負担がかかり、脳の動脈の壁が割ける脳動脈解離なるタイプの脳梗塞になることがある。若者たちの脳梗塞のなかでは、かなり多いという。

脳梗塞は生活習慣病だけが原因ではなく、外部からの衝撃、たとえば首をボキボキならすようなことをすると、首に負担がかかることで脳の動脈の壁が割け、脳梗塞になることがあるそうです。

首や肩がこった時にやりがちな仕草ですが、注意が必要なんですね。

今回のケースは実際の原因ははっきりとはわかっていないようですが、首や肩がこらないような生活習慣を身につけたいものです。

長時間のパソコン使用で冷え・肩こり・眼精疲労の症状を併発によれば、パソコンの使用時間が長い場合には、肩こり、眼精疲労、冷えといった症状が併発することが多くなるそうです。

パソコンの画面を長時間同じ姿勢で見続ければ、目、肩だけではなく、足先などの末梢の血液循環が低下し、眼精疲労や肩こりが起こりやすく、体の冷えにもつながるということですので、定期的(1時間に1回)に体を伸ばすなどリラックスする習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。

→ 脳梗塞の症状・原因・予防 について詳しくはこちら

【参考記事】

- 姿勢

- 机との距離

- イスの座り方(クッション活用)

- 椅子の高さ

- ノートパソコンの高さ

- 外からの光

- パソコンの使用時間

- 30分続けたら2.3分の軽い運動

【参考ワード】

若年性脳梗塞

脳梗塞は50~70代の発症が圧倒的に多く、45歳以下でなった場合には若年性脳梗塞と名付けているという。

■大橋未歩さんはステント手術をしているため、再発の心配はないといわれている

by Lenore Edman(画像:Creative Commons)

笑わせと笑われ。(2018/3/19、大橋未歩オフィシャルブログ)によれば、ステントを首の動脈に入れているので再発の心配もないと言われているそうです。

関根勤さん、検査で心臓の病気(冠動脈狭窄)が見つかり手術|血管若返りに塩出しレシピ「トマト納豆」|#サタプラによれば、ステント手術とは、手首からカテーテルという細い管を挿入し、心臓の冠動脈まで伸ばし、バルーン(風船)を膨らませたり、ステント(網目状のもの)を挿入し、プラークの部分で、ステントを開き、狭くなったり詰まっている血管を押し広げます。

■ACT FAST

全くないですが、よく言われるのがFASTです!顔Fのゆがみ、腕Aがだらん、呂律Sがまわらない。こんな時は一刻Tも早く病院に行ってください。お父様、お大事になさってください。 https://t.co/AqFRoX8MnH

— 大橋未歩 (@MIHO_OHASHI815) 2016年6月5日

脳卒中|国立循環器病研究センター 循環器病情報サービス

最近では、より簡潔に、3つの症状を取り上げたFASTという標語も良く使われます。米国脳卒中協会では、脳卒中を疑う人を見たら、3つのテストをするように勧めており、その頭文字を取ってFASTと読んでいます。

Face 顔に歪みがある・顔の片側が下がっている

Arm 腕がだらんとする・片腕に力が入らない

Speech 呂律が回らない・言葉が出てこない

Time 発症時刻を確認してすぐ119番を!