by markheybo(画像:Creative Commons)

男子の体力、過去最低に 肥満も増、コロナ影響か 全国体力テスト(2021/12/24、毎日新聞)で紹介されているスポーツ庁が行う小中学生を対象とする2021年度の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」(全国体力テスト)の結果によれば、男子の小中学生の体力合計点が08年度の調査開始以来最低を更新し、また小学校の男女と中学校の男子は肥満の割合が過去最高となっています。

原因としては、スマホやゲームの時間の増加だけでなく、新型コロナ禍における学校の活動が制限されたこともあるのではないかと考えられています。

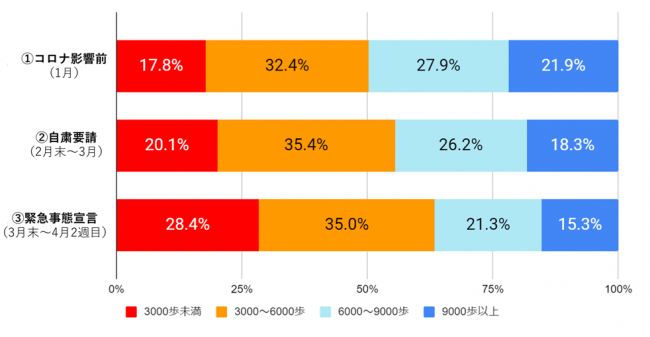

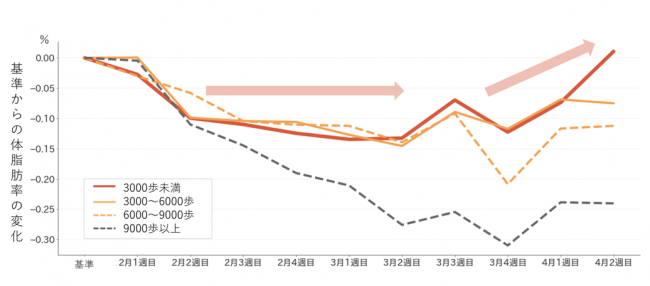

「コロナ太り」の検索数が急上昇!自宅でできるコロナ太りを解消する方法とは?で紹介しましたが、自粛要請・緊急事態宣言後、1日3,000歩未満が約3割に急増!「新型コロナウイルス流行下での生活習慣の変化」第2弾調査を公開(2020/4/23、RPTIMES)で健康アプリのユーザーを対象に調査した結果によれば、自粛とともに歩数は減少し、緊急事態宣言前後では1日3,000歩未満が約3割となっています。

運動といえば、ウォーキングや筋トレなどを想像する人も多いでしょうが、休業・休学によって通勤・通学での歩行も減少しているんですよね。

実は健康維持にとっては通学による歩行が重要だったんですよね。

✅厚労省は「健康づくりのための身体活動基準2013」で、糖尿病・循環器疾患等の予防の観点から、身体活動量を増やすことを目標https://t.co/xq1DuLKZLU

✅身体活動基準2013(アクティブガイド)の活動指針として「+10:今より10分多く体を動かそう」をメインメッセージhttps://t.co/uTc5LVERsR pic.twitter.com/Sqvge1WkvP

— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) January 6, 2020

厚労省もこれまでは「健康づくりのための身体活動基準2013」で、糖尿病・循環器疾患等の予防の観点から、身体活動量を増やすことを目標としてきて、「今より10分多く体を動かそう」というメッセージを出していましたが、運動のやり方をもっと提案していく必要があるのではないでしょうか?

■年代別ダイエット方法

健康を守るためにも「コロナ太り解消する方法」が大事になってきますね。

痩せたい50代のための効果的に体重を減らす方法(食事・運動)・ダイエットのやり方

痩せたい40代のための効果的に体重(体脂肪率)を減らす方法・ダイエットのやり方(方法)

30代のための効果的に体重を減らす方法(食事・運動)・ダイエットのやり方

痩せたい20代(前半・後半)女性のダイエットのやり方・効果的に体重を減らす方法(食事・運動)

痩せたい10代のためのダイエットするやり方・効果的に代謝を上げる方法(食事・運動)

高校生(女子高生)ができる自分に合ったダイエット方法(食事・運動)|健康的に痩せたい高校生が知っておきたいダイエットの基礎知識

中学生ができる美容・ダイエット|中学生だからこそ知っておきたいダイエットの基礎知識

■自宅でできるトレーニング・筋トレ

自宅で簡単にできる!踏み台昇降運動ダイエット|最大心拍数84%の状態を12分以上維持すると脂肪燃焼効果が運動後にも最長36時間続く!

【#ためしてガッテン】スロートレーニングによる筋トレでダイエット|やり方!成長ホルモンが出る仕組み・効果

菜々緒さんがパーソナルトレーニングで教わった自宅でも簡単にできる腹筋トレーニング方法のやり方【動画】|プランク+シックスパッド

#綾瀬はるか さんと #嵐 が実践!自宅でもできる簡単ストレッチ(美脚・ヒップアップ・くびれ・バストアップ)|#嵐にしやがれ

■食事

ニッチェ近藤さん、小さじスプーン1杯のオメガ3(えごま油)の摂取でダイエット・中性脂肪低下効果|オメガ3で中性脂肪値が下がるメカニズム|美と若さの新常識(#NHK)

■まとめ

【#ガッテン】1時間座り続けると22分寿命が縮む!?耳石が動かないと自律神経や筋肉の働きが衰えてしまう!30分ごとに立ち上がってアンチエイジング!によれば、「長時間座り続けること」≒「耳石が活発に動かないこと」によって、老化のスピードがアップするそうです。

耳石は、全身の筋肉や内臓・血管をコントロールしている自律神経とつながっています。

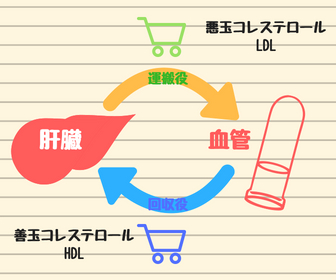

耳石が動いている状態だと、全身の筋肉や自律神経の働きが良くなることによって、心臓などの働きが良くなって血流がよくなったり、コレステロールや糖の代謝も良くなるそうです。

しかし、耳石があまり動かないと状態だと、全身の筋肉や自律神経の働きが衰え、免疫力低下、筋力の低下、循環機能低下、代謝の異常などが起きてしまうそうです。

耳石を効率よく動かす方法は「立ち上がること」なのだそうです。

立ち上がるという動作は、頭が前後左右上下に動くため、耳石を効率よく動かすことができるそうです。

研究によれば、32回立ち上がる動作をするとよいそうで、それを一日の中で計算をすると、30分ごとに立ち上がるとよいそうです。

外出自粛やテレワークでじっと座ったままだった方も多いのではないでしょうか?

ぜひ30分に一回立ち上がるようにしましょう!