二階堂ふみ 自分の体と向き合うことは、人を思いやるための第一歩(2023年9月13日、日経クロスウーマン)によれば、二階堂ふみさんは犬・猫と暮らすようになってから生活習慣が変わったそうです。

●早寝早起き

睡眠不足が続くと顔に出るようになったので6時間以上の睡眠をとるようになったことで、疲れにくく、気持ちも安定するようになった。

「#睡眠負債(Sleep Debt)」|わずかな睡眠不足の影響が脳のパフォーマンスの低下・病気のリスクを高める|#NHKスペシャル

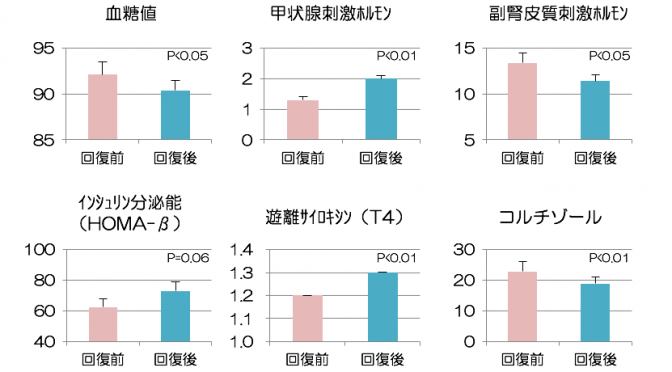

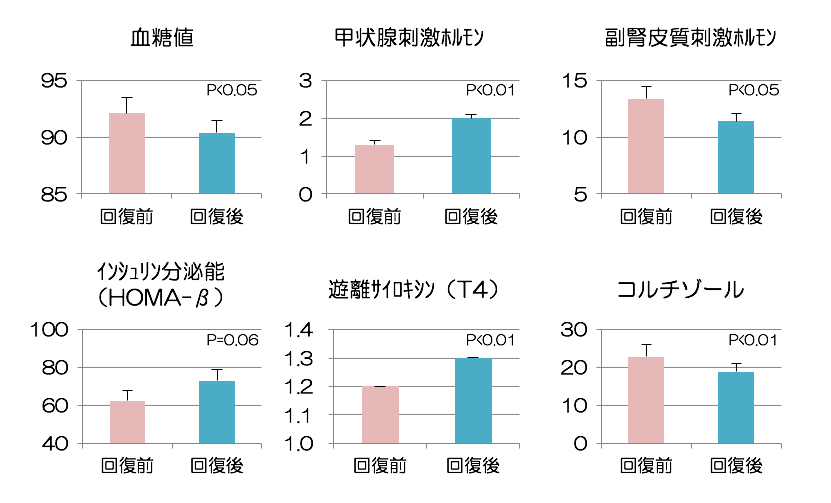

参考画像:『潜在的睡眠不足』の解消が内分泌機能改善につながることを明らかに(2016/10/26、国立精神・神経医療研究センター)|スクリーンショット

国立精神・神経医療研究センターによれば、現代人は平均約1時間の自覚していない睡眠不足(潜在的睡眠負債)があり、潜在的睡眠不足(potential sleep debt)が解消すると、眠気の解消、空腹時血糖値の低下、基礎インシュリン分泌能の増大、甲状腺刺激ホルモンや遊離サイロキシン濃度の上昇、副腎皮質刺激ホルモンやコルチゾール濃度の低下など、糖代謝、細胞代謝、ストレス応答などに関わる内分泌機能が改善するということがわかったそうです。

●休日にはよもぎ蒸しやビオスチームで冷え性防止

●1日2時間犬の散歩

ジムに通うなどトレーニングをすることはなく、1日2時間犬の散歩を行く、買い物に行くときは自転車を使う、2日に1回は動物の抜け毛をとるローラーをかけることで汗だくになっりするなどして、筋肉量をキープしているそうです。

池田エライザさんのボディメンテはお散歩。大事なのはウォーキングの基本姿勢と歩き方!によれば、池田エライザさんのボディメンテは「お散歩」で歩くときは4キロほど歩くそうです。

池田エライザさんによれば、歩き方にもコツがあって“腰からが脚”と意識して歩くと、ウエストがくびれ、お尻もキュッと上がり、また腕を振ることにより、二の腕もほっそりするのだそうです。

パーフェクトボディで注目のモデル!エミリー・ラタコウスキー(EMILY RATAJKOWSKI)の体型を維持する方法とは?|ヨガ・ハイキングで紹介した2015年のニューヨークタイムズによれば、エミリー・ラタコウスキーさんは「パーソナルトレーナーをつけていないし、ジムにも行っていない。長い距離の散歩をしたり、ガールフレンドとハイキングをしています。」と答えたそうで、歩くことが美しさの秘訣と語っていました。

ちなみに、簡単たるみ対策には「スロトレ」|EMCLが増えると、なぜたるむのか?|#ためしてガッテン(#NHK)によれば、体型を維持した人の特徴は、歩幅が広いことで、お尻と腹回りを刺激するには、歩幅7cmアップの大股歩きがおすすめなのだそうです。

ただ歩けばいいというわけではなく、いい姿勢や歩き方を意識することが大事なんですよね。

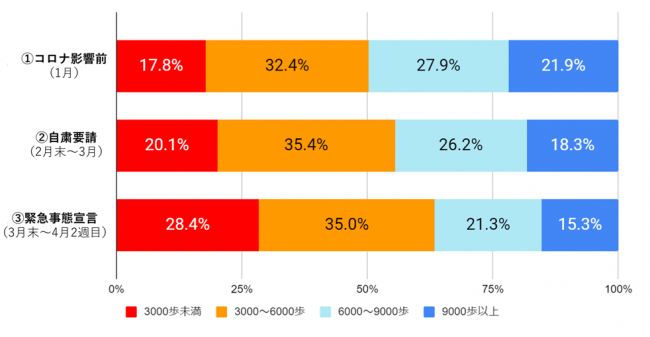

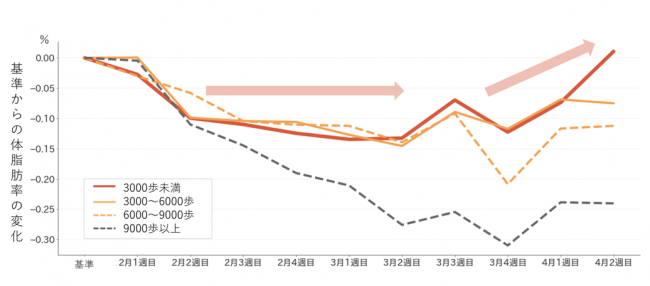

「コロナ太り」の検索数が急上昇!自宅でできるコロナ太りを解消する方法とは?で紹介した健康アプリのユーザーを対象に調査した結果によれば、自粛とともに歩数は減少し、緊急事態宣言前後では1日3,000歩未満が約3割となっています。

運動といえば、ウォーキングや筋トレなどを想像する人も多いでしょうが、通勤・通学で歩くことも立派な運動なんですよね。

●ストレッチ

またバレエで身につけたストレッチで体を伸ばす。

●菜食中心の食生活

むくみ防止のために、カリウムが豊富なキノコや海藻を意識的にとる。

■まとめ

二階堂ふみさんは以前は夜型だったそうですが、動物たちと暮らすようになって生活習慣が変わり、健康になったそうです。

体内時計活用術|体内時計の5つのタイプ・体内時計調整法|たけしの本当は怖い家庭の医学によれば、体内時計には5つのタイプがあるそうです。

超朝型

朝型

中間型

夜型

超夜型

体内時計とダイエットの関係|エネルギー摂取量が減少しているのに肥満者数が増加している理由には「体内時計」が関係?|#たけしの家庭の医学によれば、人間は、食事で摂ったカロリーの中から一定量を脂肪としてため込むメカニズムが備わっていて、体内時計と食習慣が合わないと、余計にカロリーを脂肪としてため込んでしまうそうです。

●余計にため込むカロリー

朝食抜きの場合、男性100kcal、女性80kcal。

夕食が時間がずれてしまった場合、男性50kcal、女性40kcal。

※香川靖雄先生の研究によると、7200kcalで脂肪1kg相当をため込むことになる。

もしかすると、朝型に変わり、体内時計と食習慣があったことで、健康的な生活ができるようになったのかもしれませんね。