> 健康・美容チェック > タウリン > タウリンを摂取することはより健康的で長生きする鍵になる!?

【目次】

- タウリンを摂取することはより健康的で長生きする鍵になる!?

- タウリンとマグネシウムを摂取することによって、循環器疾患・心血管疾患の進展が抑制

- 【補足】健康と長寿に深く関与する2大栄養素は、タウリンとマグネシウム

- タウリンを含む食品を食べましょう!

■タウリンを摂取することはより健康的で長生きする鍵になる!?

Taurine May Be a Key to Longer and Healthier Life(2023/6/8、コロンビア大学)

コロンビア大学など世界中の数十人の老化研究者が参加した新しい研究によると、タウリンの欠乏が動物の老化の原因であることがわかり、またタウリンを補充することが老化防止に役立つことが期待されるそうです。

同じ研究では、タウリンのサプリメントが線虫、マウス、サルの老化プロセスを遅らせ、中年マウスの健康寿命を最大12%延ばすこともわかりました。

なぜタウリンを補充することが老化防止に役立つと考えられるのでしょうか?

ビジェイ・ヤダブ博士のコメントをまとめると、骨の形成におけるタウリンの役割を明らかにした骨粗鬆症の研究やタウリン濃度が免疫機能、肥満、神経系機能と相関している(年齢とともに低下するすべてのプロセスをタウリンが調節)ことから、血中のタウリン濃度が全体的な健康と寿命に影響を与える可能性があると考えました。

人間の年齢では60歳に相当する2歳のマウスに1年間タウリンを補給したマウスは未治療のマウスよりも健康だったそうです。

具体的に言えば、タウリンが雌のマウス(「閉経」したマウスでも)の加齢に伴う体重増加を抑制し、エネルギー消費量を増加させ、骨量を増加させ、筋持久力と筋力を改善し、うつ病様および不安行動を軽減し、インスリン抵抗性を低下させたことから、長生きしただけでなく、より健康的な生活を送れるという結果が出ています。

また、6か月間タウリンサプリメントを毎日与えられた中年のアカゲザルの研究によれば、タウリンは体重増加を防ぎ、空腹時血糖値と肝臓損傷のマーカーを減少させ、脊椎と脚の骨密度を増加させ、免疫系の健康を改善しました。

これらの研究は人に対して行われたものではありませんが、毎日の食生活の中に魚介類を食べるきっかけになるのではないでしょうか?

【参考リンク】

- Parminder Singh et al. ,Taurine deficiency as a driver of aging.Science380,eabn9257(2023).DOI:10.1126/science.abn9257

■【補足】タウリンとマグネシウムを摂取することによって、循環器疾患・心血管疾患の進展が抑制

食肉の成分に心臓病予防効果|財団法人日本食肉消費総合センター

WHOは、1985年から心臓病などの循環器疾患の世界的な疫学調査を行っていますが、その調査から食肉や魚介類、内臓などに多く含まれているタウリンの摂取量が多い地域で、心臓病などによる死亡率が男女を問わず、低いことがわかりました。

タウリンは、メチオニンなどと同様に硫黄を含むアミノ酸の仲間で、含硫アミノ酸と呼ばれており、食肉類では心臓や肝臓や舌に多く含まれています。

WHOの報告によれば、タウリンとマグネシウムを摂取することによって、循環器疾患・心血管疾患の進展が抑制されることがわかっているそうです。

(2013/10/30、日経メディカル)

タウリンやマグネシウムの摂取することによって、酸化ストレスを抑制され、血管内皮前駆細胞(EPC)機能の向上をもたらすと考えられることから、タウリンやマグネシウムを含む食品を積極的な摂取することにより、血管内皮修復機能が高まることで、心血管疾患が抑制され、長生きにつながることが期待できそうです。

【補足】健康と長寿に深く関与する2大栄養素は、タウリンとマグネシウム

affインタビュー 第44回|農林水産省

「タウリンは魚介類に含まれるアミノ酸の一種です。タウリンを摂取すると、交感神経の働きが抑えられて血圧が下がり、血管に脂肪がつきにくくなることが分かりました。

マグネシウムは塩分の排出に重要な役割を果たし、血糖値を調節するインスリンの働きを助け、また最近では動脈硬化の予防にも役立つことが分かってきました。私たちの体内のマグネシウムは加齢とともに減っていくので、食事で補わなくてはいけません。マグネシウムが足りなくなると、血管の壁にナトリウムがたまって水分で壁が厚くなり、血圧が上がりやすくなるからです」

家森幸男(京都大学名誉教授)さんは人が1日に排泄した尿を調べることで栄養評価をする方法を考案し、WHO(世界保健機関)の協力を得て、25年間に25カ国61地域の人々の尿を採取しデータを分析し、食事と栄養、病気との関係を解明する調査を行なった結果出た結論は、健康と長寿に深く関与する2大栄養素は、タウリンとマグネシウムだったそうです。

→ マグネシウムとタウリンを多く摂取している人は、高血圧・高脂血症・糖尿病・肥満が少ない?|#世界一受けたい授業 について詳しくはこちら

■タウリンを含む食品を食べましょう!

参考画像:水産物の消費動向|水産庁(スクリーンショット)

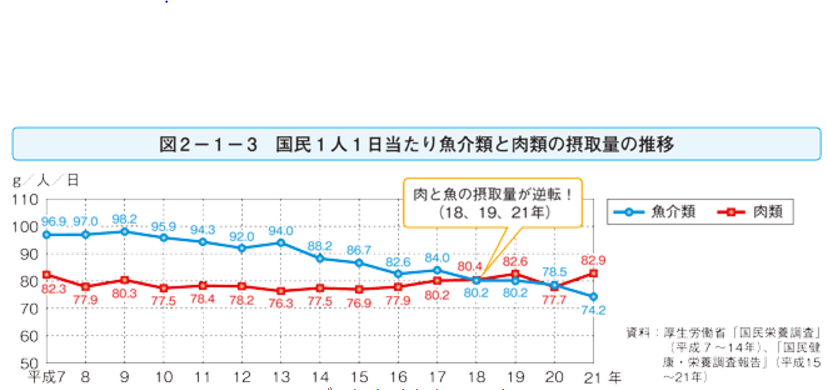

水産庁による国民一人当たりの魚介類と肉類の摂取量推移によれば、平成18年には初めて肉類の摂取量が魚介類を上回り、21年には肉類と魚介類の摂取量が上回り、その差が拡大しているそうです。

イカ、タコ、シジミ、アサリ、ホタテ、カキなどの魚介類にはタウリンが含まれていますので、魚介類を食べるきっかけになるといいですね。

→ タウリンを含む食品 については詳しくはこちら

【スーパーセール】オイスターFゴールド|タウリン・亜鉛・アミノ酸サプリ

通常価格7,560円(税込)をスーパーセール価格6,615円(税込)で販売いたします!

【タウリン関連記事】

続きを読む タウリンを摂取することはより健康的で長生きする鍵になる!?

.png)