日立システムズのような声帯の変化で心の変化を見える化するサービスが必要になるのかも?https://t.co/Ys4cgiiKis

TBS 野村彩也子アナの1年ぶり復帰発表「体調不良は業務過多によるもの」「早期に察知できず深く反省」https://t.co/NcQLZAeAxF

— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) September 18, 2024

TBS 野村彩也子アナの1年ぶり復帰発表「体調不良は業務過多によるもの」「早期に察知できず深く反省」(2024年9月18日、スポニチ)によれば、TBSは、体調不良で休養していた野村彩也子アナ(26)が業務復帰したと発表しました。

原因は業務過多による体調不良であり、その兆候を早期に察知できなかったことが挙げられています。

「ストレスの見える化」ができるツールやアプリに注目!|体の動き・皮膚ガス・皮膚の色の変化・声帯の変化・脈拍の変動でも取り上げましたが、ストレスをチェックする方法については研究がおこなわれています。

●声帯の変化で心の変化を見える化するサービス

参考画像:日立システムズがPSTと協業し、「音声こころ分析サービス」を開発 神奈川県が未病の早期発見に寄与するサービスを試行導入(2017/2/3、日立システムズ)|スクリーンショット

日立システムズ、「音声こころ分析サービス」を開発|なぜ声帯の変化で心の状態の「見える化」ができるのか?|神奈川県が未病の早期発見に寄与するサービスを試験導入によれば、感情をつかさどる大脳辺縁系は神経で声帯と直接つながっており、声帯の変化は自分ではコントロールできないので、声帯の変化を分析することで、心の状態を「見える化」することができるそうです。

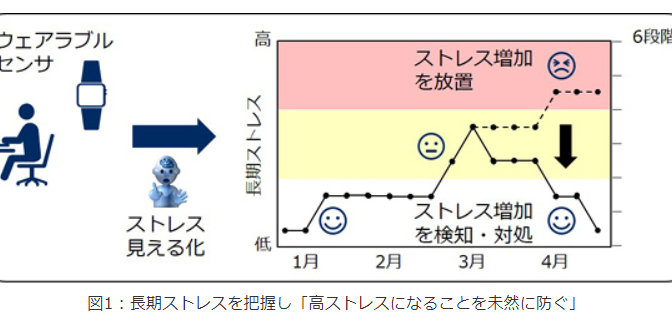

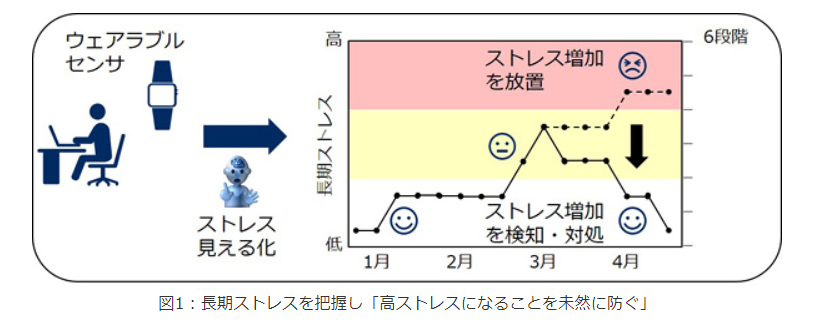

●生体情報から従業員の長期ストレスの増加を早期発見する技術

参考画像:NEC、生体情報から従業員の長期ストレスの増加を早期発見可能な技術を開発(2018/4/6、NECプレスリリース)|スクリーンショット

生体情報から従業員の長期ストレスの増加を早期発見できる技術を開発し、高ストレスになることを未然に防ぐ|NECによれば、NECは、ウェアラブルセンサを用いて取得した生体情報から、従業員の長期ストレスを段階別に高精度に推定する技術を開発しました。

※長期ストレスとは、継続的な仕事量・質の過多、険悪な人間関係などの長期的なストレス刺激のことで、血圧の変化、呼吸数の増加など体が変化した状態が長期間継続し、負荷がかかった状態が続くことにより、心身に不調をきたす可能性があると考えられます。

※短期ストレスとは、プレゼンテーションの前、締め切りの前など短期的なストレス刺激のことで、血圧の変化、呼吸数の増加など体が急速に変化しますが、刺激後、素早く通常レベルに戻るものです。

参考画像:NEC、生体情報から従業員の長期ストレスの増加を早期発見可能な技術を開発(2018/4/6、NECプレスリリース)|スクリーンショット

「一時的に大きなストレスを受けると、その後些細なこともストレスと感じてしまう」という心理学の知見から新たに見出した生体情報の特徴を用いて、高ストレスの兆候(サイン)を含めて把握することで「高ストレスになることを未然に防ぐ」ことが実現できるそうです。

●スマホのセンサーでストレス度チェック

スマホのセンサで測り、AIが解析する「組織の活性度(組織の幸福感)」をチェックするツールでできる2つの可能性|ストレス度チェック・イノベーション度チェック|日立によれば、全体的なストレスが高い組織では、無意識に身体が静止してしまう確率が上がることがわかっており、ストレスがかかっているという状況が体の動きを静止してしまっていることが予想されます。

●皮膚ガスを検知してストレス度をチェック

皮膚ガスを検知して疲労度やストレス度を測るデバイスの開発|皮膚ガス分析による健康管理で病気予防|東海大学によれば、東海大学関根嘉香教授は皮膚から出るアンモニアに着目し、体の一部に貼るだけで疲労度やストレス度を測るデバイスを開発したそうです。

●皮膚の色変化から心拍の揺らぎを検知してストレスチェック

【#金スマ】自律神経を整える方法・自律神経測定アプリ(小林弘幸先生)によれば、COCOLOLOはスマホのカメラに指先を当てて、皮膚の色変化から心拍の揺らぎを検知し、ストレスチェックを行うアプリです。

■まとめ

今後はストレス度をチェックしながら、仕事の大変さ・量をコントロールして、体調不良になるのを未然に防ぐことが企業にとってかかせないものになるのではないでしょうか?

大事な考え方は「未病」です。

未病とは、発病には至っていないものの健康な状態から離れつつある状態を指します。

自覚症状がない場合でも検査で異常がみられる場合や、自覚症状があっても検査では異常がない場合など、その状態は様々です。

今回のケースも本人はいろんなところでサインを出していたかもしれませんし、それを回りが察知できなかったことも考えられます。

そのサインを察知する責任を負うというのは難しいものです。

だからこそいろんなツールを活用していくのは大事だと思います。

これから未病対策のような予防医療・予防医学に取り組んでいくことは医療費の削減するためにも今後重要になっていくと考えられますし、世界的にも予防医学・予防医療の方向に進んでいるのを感じます。

ザッカーバーグ夫妻、人類の病気を予防・治療するプロジェクトで30億ドルを投資で紹介したザッカーバーグさんはこのようにコメントしています。

ザッカーバーグは「アメリカでは病気にかかった人々を治療するための支出に比べて、そもそも人々が病気にならないように研究するための支出はわずか50分の1しかない」と述べた。

ザッカーバーグさんのコメントは、病気を発症してからではなく、病気予防に重点を置くという考え方は、東洋医学の「未病」という考え方に近いと思います。

また、QOL(生活の質)の向上といった間接的なコスト削減も期待できると考えられます。

社会的インパクト投資(ソーシャルインパクトボンド)とヘルスケア分野(認知症・がん)の可能性|サキドリ↑(NHK)によれば、福岡県大川市の高齢者施設では、学習教材を使っての認知症予防への取り組みに社会的インパクト投資が使えるのかの実証実験として、高齢者100人が参加して、5か月間実験したところ、実験に参加した多くの高齢者の要介護度が下がり、公的介護費用が削減するという結果になったそうです。

※「社会的インパクト投資(ソーシャルインパクトボンド、SIB)」とは、障がい者支援や低所得者(貧困)支援、難民、失業、引きこもりの人の就労支援などの社会問題の解決と収益の両立を目指す社会貢献型の投資のこと。

また、積極的に計画・実行する人はがん・脳卒中・心筋梗塞の死亡リスクが低い|国立がん研究センターで紹介した国立がん研究センターによれば、日常的な出来事に対して、積極的に解決するための計画を立て、実行する「対処型」の行動をとる人は、そうでない人に比べて、がんで死亡するリスクが15%低く、また、脳卒中リスクが15%低く、脳卒中や心筋梗塞などで死亡するリスクが26%低いという結果が出たそうです。

その理由としては、日常的な出来事に対して、積極的に解決するための計画を立て、実行する「対処型」の人は、がん検診や健康診断を受診するため、病気の早期発見につながり、病気による死亡リスクが低下して可能性があるようです。

つまり、予防医学・予防医療を導入するということは、病気による死亡リスクが減少し、医療費の削減にもつながるということです。

今後ますます未病対策のような予防医学・予防医療に関心が高まるのではないでしょうか。

【予防医療 関連記事】

続きを読む 野村彩也子アナ復帰 「体調不良は業務過多によるもの」/企業でストレスの見える化するツールの活用が増える!?