2019年1月28日放送の「あさイチ」(NHK)では「プロテイン&たんぱく質」について取り上げました。

【目次】

■プロテイン(たんぱく質)が人気の理由 筋肉とたんぱく質(アミノ酸) プロテイン(たんぱく質)はダイエットや髪質の改善、冷え性、安眠、体力アップ、美肌によいとして注目を集めています。

高たんぱく・低カロリーなサラダチキンが人気なのもその一つ。

【関連記事】

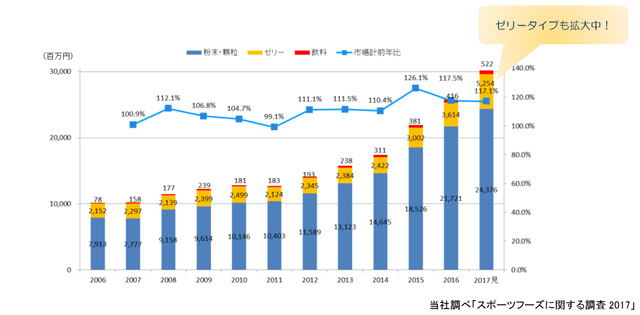

プロテインの市場規模(Meijiプレスリリースより) 参考画像:MEIJIプレスリリース

プロテインの市場規模がどんどん大きくなっていることからもその人気ぶりがわかります。

■たんぱく質の摂取量の目安・摂り方!一食でまとめてはNG! 大豆(soybean) たんぱく質の成人女性の1日の摂取量の目安は1日50g

例:朝15-20g、昼15-20g、夕15-20g

そのため、一食でまとめてはNG!

朝からたんぱく質を摂取した方がよい理由としては、時間栄養学の観点から言うと、夜より朝が効果的で、朝食にたんぱく質を摂取することで時計遺伝子がリセットされます。

体内時計とダイエットの関係|エネルギー摂取量が減少しているのに肥満者数が増加している理由には「体内時計」が関係?|#たけしの家庭の医学

内臓:朝食がリセット方法

※内臓の時計遺伝子をリセットするには、たんぱく質が必要。

朝食にタンパク質を取ることで、その刺激が小腸に到達し、小腸の時計遺伝子を動かす。

すると、その信号が胃や肝臓にも伝わり、エネルギー代謝がはじまる。

そのため、タンパク質の少ない朝食の場合は、時計遺伝子はリセットされず、内臓の機能も低下したままになります。

すると、すでに活性化している脳が、栄養分が入っていないことを感知し、体が飢餓状態にあると判断します。

そのような状態で昼食をとると、飢餓状態に対応するため、体内に脂肪をため込む機能がスタート。

脂肪がエネルギーとして消費されず、コレステロール量が増加してしまう。

■たんぱく質を増やす買い物術

豆腐を選ぶなら、絹ごし(たんぱく質4.9g/100g)よりも木綿(たんぱく質6.6g/100g)

魚を選ぶならサーモン(たんぱく質一切れ20g)

肉を選ぶなら鳥のささ身もいいですが、豚もも肉も脂質が少なく、タンパク質が多いのでおすすめ

鶏ひき肉もたんぱく質が多いですが、豚肉と合わせて合い挽き肉にしてつみれを作ると、ジューシーな感じに。

チリコンカン

魚肉ソーセージをおやつ代わりに

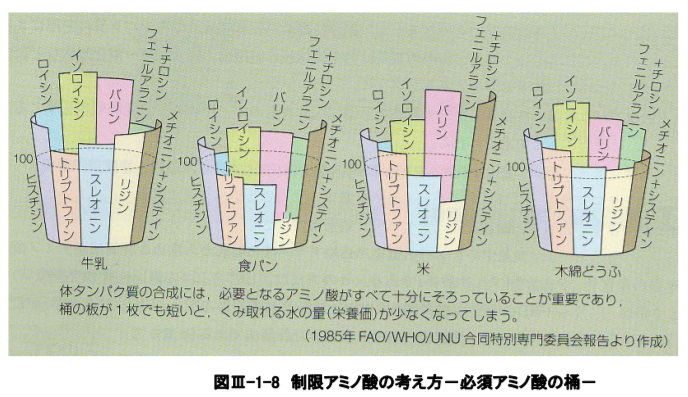

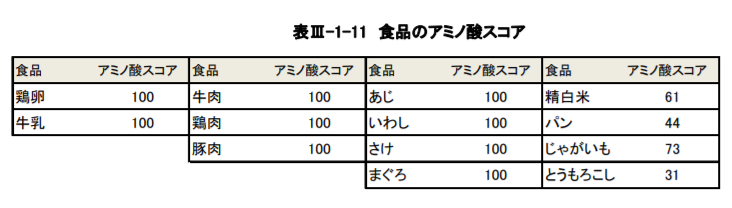

たんぱく質は20種類のアミノ酸 でできていて、動物性たんぱく質と植物性タンパク質では、このアミノ酸の量が違ってきます。

そのため、バランスよく摂取することが大事。

制限アミノ酸の考え方―必須アミノ酸の桶|特定保健指導の実践定期指導実施者育成プログラム|厚生労働省 食品アミノ酸スコア|特定保健指導の実践定期指導実施者育成プログラム|厚生労働省 参考画像:特定保健指導の実践定期指導実施者育成プログラム |厚生労働省|スクリーンショット

【関連記事】

■プロテイン入門講座 プロテインには大豆(ソイ)を原料にしたソイプロテインと牛乳(ホエイ)を原料にしたホエイプロテインがあります。

●ソイプロテイン

コレステロール減、脂肪燃焼に役立つことが期待されています。

吸収速度が遅いという性質があり、おすすめはおやつ代わりにとること。

●ホエイプロテイン

筋肉の材料が多い

吸収速度が速い性質があるので、運動直後30分以内に摂取するとよいそうです。

●コップ一杯で15-20gのタンパク質が摂取できる。

●価格は1kg(50食分)約5000円

●プロテインは容器に水滴が残っていると粉がくっついて拡散されないので、水分から入れた方がきれいに混ざる

●おすすめの飲み方はイチゴ味プロテイン×オレンジジュース×バナナでミックスジュースのような感じに

■これって飲みすぎ?プロテインで体重が増えた? プロテインを料理に取り入れて、10キロのランニングをしている女性について立命館大学の藤田聡教授に解説してもらったところ、筋肉を作るアプローチを積極的にされているので、筋肉が増えて当たり前で、ポジティブな面が出ているというコメントです。

つまり、筋肉が増え続ければ体重が増加するというのは自然なことですよね。

ただ今回番組に参加した方は運動を積極的にやっているので問題ないですが、運動をしない場合にプロテインを摂り過ぎてしまうと脂肪になるリスクもあります。

例えば、牛乳200ml+プロテインのカロリーが214キロカロリーに対して、水200ml+プロテインのカロリーは80キロカロリーとなります。

たんぱく質が増えれば増えるほど、筋肉にならない余分なカロリーになる可能性が高いので、それだけ太りやすくなるというわけです。

運動しない人は料理の中で自然にたんぱく質は摂れるので、料理にプロテインを入れることは注意しましょう。

また、摂り過ぎると、腎臓や肝臓にも負担がかかるので、この点にも注意が必要です。

■プロテイン摂取の目安(食事で摂取できている場合) 解説:鈴木志保子教授(神奈川県立保健福祉大学)

ウォーキング/軽い筋トレ 必要なし

ランニング(60分以上) 10g

テニス・サッカーなど動きの激しいスポーツ(60分以上) 15g

器具を使う本格的な筋トレ 20g

■運動を介さずに食べるだけで筋肉が増える可能性がある食材とは? 運動を介さずに食べるだけで筋肉が増える可能性がある食材として注目を集めるのが「かにかま」!

最近スケトウダラを食べると筋肉がつく可能性が発見されたそうです。

ニッスイと立命館大学の共同実験によれば、65歳以上の女性19人に3カ月間スケトウダラ30gを食べてもらったところ、15人が筋肉量がアップし、太もも・ふくらはぎの筋肉量が1.5%アップ

【参考リンク】

研究員の内田健志さんによれば、「通常トレーニングをして筋肉にいろいろ反応が起きるが、同様の作用がスケトウダラを食べると筋肉の中で起きている」

ただこの研究は科学的に確定レベルの試験はまだできておらず、今後も研究が必要です。

■成長期の身長を伸ばしたい子供にプロテインを摂らせてもいいの?|筋肉と身長の関係 筋トレ(筋肉を鍛える)をすると背が伸びなくなるのか?|子供の身長を伸ばすために必要な要素とは? によれば、身長が伸びるメカニズムは筋肉の量との関係というよりも、ホルモンの分泌量との関係が深いと考えられます。

子供の身長を伸ばしたい親は、タンパク質や亜鉛を含むバランスの良い食事、体をまんべんなく動かす全身運動、十分な睡眠ができる環境を整え、子供の成長を見守るということが重要だと思います。

■妊娠中にプロテインを摂ってもいいの? プロテインドリンクなどに含まれているものの栄養成分の偏りが気になり、また、過剰摂取はお腹のお子さんの成長に影響する恐れがあるということで、食事の中でたんぱく質を摂るようにしましょう。

■甘酒でコレステロール減 甘酒(米麹) 金沢工業大学の尾関健二教授によれば、米の中のタンパク質に含まれるレジスタントプロテイン(消化されにくいたんぱく質)が便通改善・コレステロール低減に役立つそうです。

1日300ml甘酒を3週間飲み続ける実験によれば、実験前に比べてLDLコレステロール値が減少し、HDLコレステロール値が増加するという結果が出たそうです。

レジスタントプロテインによって油を吸着して水と混ざった状態になり、体外に排出されると考えられます。

金沢工業大学の尾関健二教授によれば、コップ1杯の甘酒でよいそうです。

甘酒には「米麹」「酒粕」「米麹+米」「米麹+酒粕」の4種類がありますが、金沢工業大学の尾関健二教授によれば、「米こうじ+米」にレジスタントプロテインは多く含まれているそうです。

レジスタントプロテインが含まれている食品には、日本酒、みりん粕、みそ、高野豆腐に含まれているそうです。

■まとめ 近年中高年を中心に増加しているサルコペニアは、寝たきりや認知症を引き起こす原因とされ、健康寿命を縮める一因となっています。

サルコペニア(加齢性筋肉減弱現象)とは、筋肉が減り筋力が衰えた状態のことです。

最近は若い人にもサルコペニア予備軍が増えていて、無理なダイエットによる栄養の偏りなどが原因と考えられるそうです。

サルコペニアの原因は、加齢・運動不足・栄養の偏りの3つ。

【名医のTHE太鼓判】サルコペニアとは?定義・予防・対策のやり方(運動・栄養)!|7月23日 でコメントされていた管理栄養士によれば、若い時には偏っていてもなんとかカバーできていても、年を重ねるとそれもできなくなり、なおかつ食事の量も減っていくため、筋肉量や骨格筋が減っていき、サルコペニアのリスクが高まるそうです。

【関連記事】

プロテインは普段の食事でたんぱく質がきちんと摂取できている方には必要がないようですが、食が細い方やアスリートのように運動をしている方には必要ですので、この点をきちんと理解しておきたいですね。

【関連記事】続きを読む 【あさイチ】プロテイン&たんぱく質|摂取量の目安・摂り方!プロテインで体重が増えた? →