> 健康・美容チェック > 糖尿病 > #味の素、1回の採血で生活習慣病発症リスクと現在のがんの可能性を評価する「アミノインデックス® リスクスクリーニング(AIRS)」新発売|4年以内の糖尿病発症リスク等を評価する検査を追加

■#味の素、1回の採血で生活習慣病発症リスクと現在のがんの可能性を評価する「アミノインデックス® リスクスクリーニング(AIRS)」新発売 4年以内の糖尿病発症リスク等を評価する検査を追加

味の素(株)、1回の採血で生活習慣病発症リスクと現在のがんの可能性を評価する「アミノインデックス® リスクスクリーニング(AIRS)」新発売 4年以内の糖尿病発症リスク等を評価する検査を追加

味の素(株)、1回の採血で生活習慣病発症リスクと現在のがんの可能性を評価する「アミノインデックス® リスクスクリーニング(AIRS)」新発売 4年以内の糖尿病発症リスク等を評価する検査を追加

参考画像:味の素(株)、1回の採血で生活習慣病発症リスクと現在のがんの可能性を評価する「アミノインデックス® リスクスクリーニング(AIRS)」新発売 4年以内の糖尿病発症リスク等を評価する検査を追加(2017/10/12、味の素プレスリリース)|スクリーンショット

味の素(株)、1回の採血で生活習慣病発症リスクと現在のがんの可能性を評価する「アミノインデックス® リスクスクリーニング(AIRS)」新発売 4年以内の糖尿病発症リスク等を評価する検査を追加

(2017/10/12、味の素プレスリリース)

血液中のアミノ酸濃度バランスは健康な人では一定に保たれていますが、病気になるとそのバランスが変動します。当社は、さまざまな疾患で特徴的な変動を示す血液中のアミノ酸濃度バランスに着目し、現在の健康状態や病気の可能性を明らかにする技術を研究・開発しました(「アミノインデックス技術」)。このたび、この技術を応用し、生活習慣病の発症リスク等を評価する「AILS(糖尿病リスク)」と「AILS(アミノ酸レベル)」を開発しました。

味の素は1回の採血で現在がんである可能性を評価する従来の「AICS®」に、“4年以内の糖尿病発症リスク”と“血液中の必須・準必須アミノ酸濃度に基づく栄養状態”の評価等を行う「アミノインデックス® 生活習慣病リスクスクリーニング(AILS:エーアイエルエス)」を追加した「アミノインデックス® リスクスクリーニング(AIRS)」の販売を開始しました。

【補足】「アミノインデックス® がんリスクスクリーニング(AICS®)」

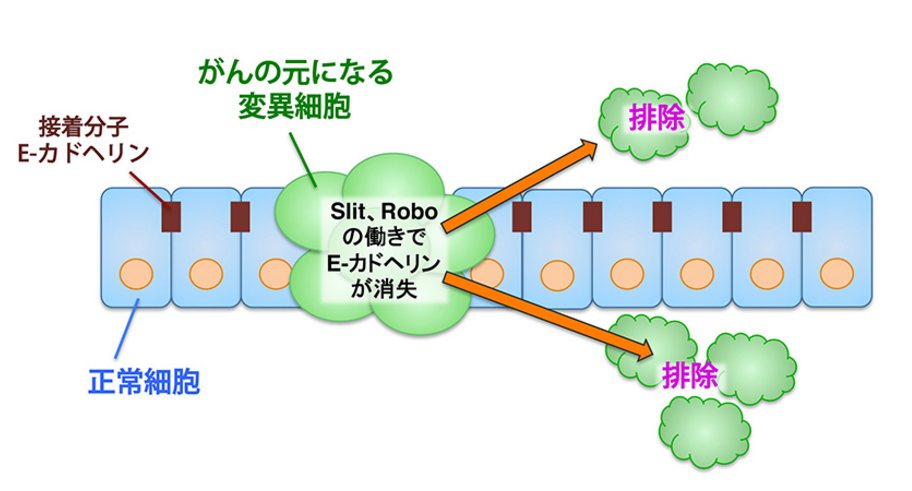

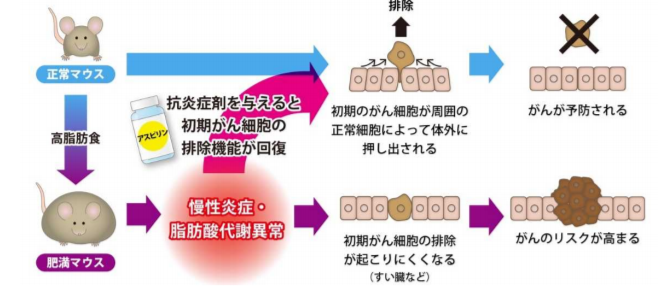

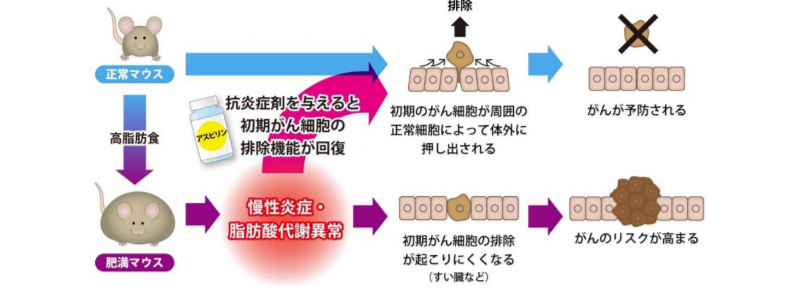

血液中のアミノ酸濃度を測定し、健康な人とがんである人のアミノ酸濃度のバランスの違いを統計的に解析することで、現在がんである可能性を評価する検査。2011年4月よりサービスを開始し、2017年8月末時点で、人間ドックを中心に全国で約1,300の医療施設で採用。1回の採血で、男性では5種類のがん(胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん)、女性では6種のがん(胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、子宮がん・卵巣がん)の可能性を評価する。早期のがんにも対応。

【関連記事】

■背景

現代の日本人は過剰栄養と不足栄養が同時に存在している問題に直面しています。過剰栄養は運動不足を伴うことで肥満や糖尿病をはじめとする生活習慣病のリスクを増大させます。2016年に実施された厚生労働省「国民健康・栄養調査」によると、糖尿病が強く疑われる患者は約1,000万人、糖尿病の可能性が否定できない予備軍は約1,000万人と推定されています。糖尿病の予防には、発症の前段階で食生活や運動習慣を見直し、健康な状態に戻すことが大切だと言われています。

その一方で、戦後、欧米型の食習慣へ変化したことにより、日本人のたんぱく質と脂質の摂取量は増加しましたが、近年は高齢者の食べる機能の低下に起因する食欲低下による不足栄養や間違った知識に基づくダイエット等により、たんぱく質摂取量が減少しています。2015年のたんぱく質の平均摂取量は、2000年比で男女共に約11%減少しています(厚生労働省「国民健康・栄養調査」)。たんぱく質は体をつくる最も大切な栄養素で、その不足はロコモティブシンドロームや貧血、免疫力低下と関連があります。

このプレスリリースでは、”過剰栄養と不足栄養が同時に存在している問題に直面にある”とありますが、「フレイル(高齢者の虚弱)」の段階で対策を行ない、要介護状態の高齢者を減らそう!では、中高年(メタボ対策)から高齢者(フレイル対応)への食習慣の移行ができていないために低栄養になってしまっているという仮説を考えました。

「糖尿病が強く疑われる人」が調査以来初めて1000万人(推計)に到達|厚生労働省調査で紹介した厚生労働省による1万1000人余りを対象に行った血液検査によれば、糖尿病が強く疑われる人が全国で約1000万人に上ると推計されたそうです。

糖尿病の増加の主な要因は高齢化にある!?高齢化除けば有病率変わらず|埼玉医大で紹介した野田光彦埼玉医大教授(内分泌・糖尿病内科)らのチームによれば、日本人の糖尿病有病率について、人口の高齢化の影響を除いて分析する「年齢調整」と呼ばれる計算法で推計したところ、糖尿病の有病率は過去20年でほとんど変わっておらず、糖尿病の増加の主な要因は高齢化ではないかと考えられ、日本の糖尿病対策では高齢患者に重点を置いたほうがよいと指摘しています。

つまり、糖尿病増加のポイントは、生活習慣の改善も大事であると同時に、「高齢化」がカギになっています。

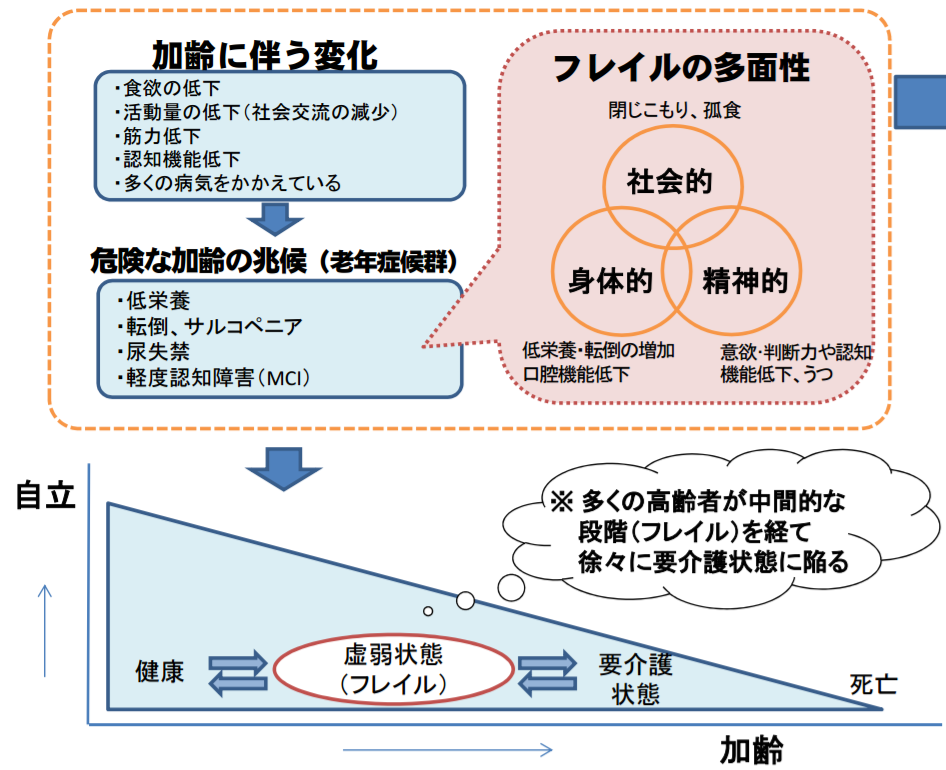

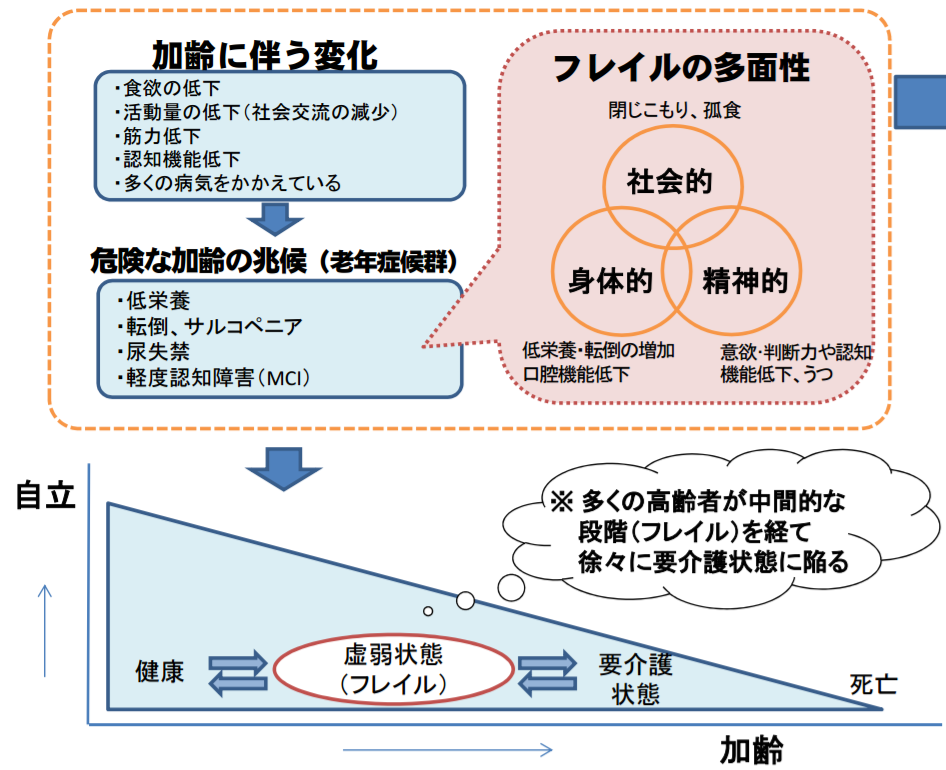

多くの高齢者がフレイル(虚弱状態)を経て徐々に要介護状態に陥ります。加齢に伴う変化(食欲の低下・活動量の低下・社会交流の低下・筋力低下・認知機能低下・多くの病気をかかえている)→危険な加齢の兆候(低栄養・転倒・サルコペニア・尿失禁・軽度認知障害(MCI))

多くの高齢者がフレイル(虚弱状態)を経て徐々に要介護状態に陥ります。加齢に伴う変化(食欲の低下・活動量の低下・社会交流の低下・筋力低下・認知機能低下・多くの病気をかかえている)→危険な加齢の兆候(低栄養・転倒・サルコペニア・尿失禁・軽度認知障害(MCI))

参考画像:高齢者の低栄養防止・重症化予防等の推進について|厚生労働省スクリーンショット

厚生労働省によれば、「フレイル」とは加齢とともに、心身の活力(例えば筋力や認知機能等)が低下し、生活機能障害、要介護状態、そして死亡などの危険性が高くなった状態であり、多くの高齢者が中間的な段階(フレイル)を経て、徐々に要介護状態に陥るそうです。

高齢者は健康な状態から急に要介護状態になるわけではなく、食欲の低下や活動量の低下(社会交流の減少)、筋力低下、認知機能低下、多くの病気をかかえるといった加齢に伴う変化があり、低栄養、転倒、サルコペニア、尿失禁、軽度認知障害(MCI)といった危険な加齢の兆候(老年症候群)が現れ、要介護状態になると考えられます。

これまでにも要介護者の中にはたんぱく質が不足する低栄養の人が多いということを紹介してきましたが、今回のプレスリリースでもあるように、肉料理が苦手だったり、以前は、家族のために栄養を考えて、肉や卵などを使って料理をしていた人が、一人暮らしになってから、自分が好きなものだけを食べることで食が偏るようになって、肉や卵を使った料理を食べなくなってしまったり、食事の量自体が減ってしまったり、中高年の頃からのメタボ対策のための粗食を継続してしまったりすることで、たんぱく質が不足してしまうということがあるようです。

適切な食物摂取ができず、栄養状態が悪化していることを「低栄養」と呼びます。

低栄養になると、免疫が低下したり、筋肉が減少したり、骨が弱くなったりすることで、感染症に掛かりやすくなったり、骨折するおそれが高くなるようです。

今回紹介した厚生労働省のまとめによれば、高齢者はたんぱく質の摂取量が少ないと、フレイルティの出現リスクが増加するそうです。

つまり、糖尿病患者の増加もタンパク質不足も「高齢化(高齢者)」におけるフレイルに最適化された食生活の移行ができていないことが関係していると考えられるのです。

■AILS(アミノ酸レベル)とAILS(糖尿病リスク)

AILS(アミノ酸レベル)は、食事から摂る必要がある10種類の必須・準必須アミノ酸の血液中の濃度を測定し、たんぱく質の構成成分であるアミノ酸が体内で不足しているかどうかを評価します。1,890名の血液中の必須・準必須アミノ酸濃度を測定し、その結果をもとに偏差値化しました。偏差値30未満を「低値」と設定し、10種の必須・準必須アミノ酸のいずれか1つでも低値になった場合に、AILS(アミノ酸レベル)が「低い」と評価します。

一般的に、低栄養の診断にはアルブミンや体重の減少割合等が基準として用いられますが、これらの診断基準で判定されるのは重度な低栄養状態です。

AILS(アミノ酸レベル)は、深刻な状態に陥る前の、日常でも起こりうるアミノ酸不足について評価することができるのがポイントです。

→ アミノ酸の効果・効能・種類 について詳しくはこちら

AILS(糖尿病リスク)は、「ランクA」「ランクB」「ランクC」の3ランクに分類されます。AILS(アミノ酸レベル)は「通常」「低い」で評価されます。この2つの評価項目の結果のうち、AILS(糖尿病リスク)で「ランクB」「ランクC」に該当する場合を同じカテゴリとし、タイプⅠ~Ⅳの4つに分類し、検査結果報告書に表示します。それぞれのタイプに応じて“生活改善ガイド”の冊子を用意し、受診者に情報提供を行います。

《生活改善ガイド記載例:タイプⅣへの主な推奨内容》

エネルギー過多だが必要なたんぱく質は足りていない可能性があり、食生活と運動習慣を根本から見直す。

○太らない、内臓脂肪をつけない

○食物繊維と良質なたんぱく質を意識した食事

○日頃の活動量を増やし筋肉をつける

AILS(アミノ酸レベル)は「通常」「低い」で評価され、AILS(糖尿病リスク)は「ランクA」「ランクB」「ランクC」で分類されます。

→ 糖尿病の症状・初期症状|糖尿病とは について詳しくはこちら

→ 糖尿病危険度チェック について詳しくはこちら

【関連記事】

■まとめ

1回の採血で生活習慣病発症リスクと現在のがんの可能性を評価する「アミノインデックス® リスクスクリーニング(AIRS)」によって、自分の現状を知って、生活習慣を見直すきっかけになるといいですね。

【関連記事】

続きを読む #味の素、1回の採血で生活習慣病発症リスクと現在のがんの可能性を評価する「アミノインデックス® リスクスクリーニング(AIRS)」新発売|4年以内の糖尿病発症リスク等を評価する検査を追加 →