骨密度は維持はできても上げる方法がないと以前医師から聞きました。

しかし、検索をすると一昔前は難しかったが骨密度を上げる方法があると明治薬科大学の記事にありました。

【参考リンク】

「骨粗鬆症(こつそしょうしょう)」とは、骨がスカスカになり、骨折しやすくなる病気です。

骨粗しょう症は、転倒から骨折、寝たきりになる危険性が高まることで知られていますが、自覚症状に乏しく、骨折してはじめて病気に気づく人も少なくありません。

60代女性の3人に1人がかかるとされる骨粗鬆症であり、骨粗鬆症の潜在患者は1千万人以上といわれるそうですが、自覚症状に乏しいため、実際に治療を受けている人は1割程度なのだそうです。

閉経後の女性の場合、女性ホルモン(エストロゲンは骨の形成に関わる細胞の働きを促進し、骨吸収を抑制する働きがある)の分泌が低下して骨量が急激に減るので、注意が必要です。

■骨密度が上がることはない?を論文ベースで調べてみる!

論文ベースでこの件について調べてみようと思います。

骨密度を上げることは従来難しいとされてきましたが、最近の研究では生活習慣の改善や特定の介入により骨密度の向上が可能であることを示す論文が増えているそうです。

1. 明治薬科大学の研究について

明治薬科大学セルフメディケーション学研究室の研究(2019年)は、生活習慣の改善が骨密度向上に有効であることを示しています。

研究内容:39名のモニターを対象に、カルシウム摂取や運動を中心とした生活習慣介入を6か月間実施。踵部の骨密度(YAM%)が平均6.7%向上した。これは、骨粗鬆症治療薬であるアレンドロン酸ナトリウム(6か月で平均4%改善)よりも高い効果を示した。

介入の詳細:

食事:カルシウムを意識的に摂取(牛乳は推奨せず、代替のカルシウム源を活用)。

※牛乳やチーズ、ヨーグルトは、カルシウムを豊富に含んでいるものの、脂肪分も多く含むため、コレステロールや中性脂肪、体脂肪率などが、どんどん上昇してしまうリスクがあるので、じゃこやしらす干などの小魚、にぼし粉それとお魚の缶詰を推奨

運動:ウォーキングや軽い筋トレなど、骨に適度な負荷をかける運動。

意義:薬物療法に頼らず、生活習慣の改善だけで骨密度向上が可能であることを実証。

【参考リンク】

2. 骨密度向上に関する最近の論文ベースの知見

骨密度の向上には、栄養、運動、薬物療法、またはそれらの組み合わせが関与します。以下に、論文や信頼性の高い研究に基づくエビデンスをまとめます。

(1) 栄養と骨密度

カルシウムとビタミンD:

カルシウムは骨の主要構成要素であり、ビタミンDは腸でのカルシウム吸収を促進する。1日あたりカルシウム700~800mg、ビタミンD800IUの摂取が推奨される。

論文例:Sozen et al. (2017, World Journal of Orthopedics) は、カルシウムとビタミンDの適切な摂取が骨密度の維持と向上に寄与し、特に閉経後の女性で骨折リスクを低減すると報告。

【参考リンク】

- Sözen T, Özışık L, Başaran NÇ. An overview and management of osteoporosis. Eur J Rheumatol. 2017 Mar;4(1):46-56. doi: 10.5152/eurjrheum.2016.048. Epub 2016 Dec 30. PMID: 28293453; PMCID: PMC5335887.

【関連記事】

- 98%の日本人が「ビタミンD不足」!?

- ビタミンDとカルシウム摂取で糖尿病の発症のリスクを「低減させ得る」|厚労省研究班

- 52歳モデルがヴィーガン食で「死にかけた」慢性の消化器疾患「セリアック病」と診断!ヴィーガン食によりセリアック病を起こすことがあるの?

ビタミンKとマグネシウム:

ビタミンKは骨へのカルシウム取り込みを促進し、骨破壊を抑制。マグネシウムは骨質の強化に寄与。

論文例:Rondanelli et al. (2021, Nutrients) は、カルシウム、ビタミンD、ビタミンK、マグネシウムのバランス摂取が骨密度向上に有効であると結論。

【参考リンク】

- Rondanelli M, Faliva MA, Tartara A, Gasparri C, Perna S, Infantino V, Riva A, Petrangolini G, Peroni G. An update on magnesium and bone health. Biometals. 2021 Aug;34(4):715-736. doi: 10.1007/s10534-021-00305-0. Epub 2021 May 6. PMID: 33959846; PMCID: PMC8313472.

- Rondanelli M, Faliva MA, Barrile GC, Cavioni A, Mansueto F, Mazzola G, Oberto L, Patelli Z, Pirola M, Tartara A, Riva A, Petrangolini G, Peroni G. Nutrition, Physical Activity, and Dietary Supplementation to Prevent Bone Mineral Density Loss: A Food Pyramid. Nutrients. 2021 Dec 24;14(1):74. doi: 10.3390/nu14010074. PMID: 35010952; PMCID: PMC8746518.

【補足】

骨粗しょう症を未然に防ぐためにも、若いうちから骨密度を高めるために、骨を健康に保つ6つの栄養を摂るようにしましょう。

2019年2月5日放送の「たけしの家庭の医学」では「骨粗しょう症」を取り上げました。

骨が折れやすくなる原因である骨粗しょう症の街の人の対策はカルシウムの摂取ですが、中村幸男先生(信州大学医学部附属病院)によれば、栄養を適切に摂取し運動をしても骨折する患者がいるそうです。

中村先生によれば、カルシウム、ビタミンDの他に骨の健康に欠かせない重要な栄養素があり、それが「亜鉛」!

亜鉛の摂取を指導したところ、骨密度が大幅に改善し、また、何歳でも骨密度は上がるそうです。

→ カルシウムの多い食べ物 について詳しくはこちら

→ 亜鉛の多い食べ物 について詳しくはこちら

また、日を浴びることや運動をすることも骨を強くすることになるので、天気のいい日は運動をするように心がけましょう。

骨密度が治療が必要なほど低い場合には、薬や注射による治療を行なう必要があります。

骨折をしないためにも、また骨折治療をした後も骨粗しょう症治療をしていた患者さんの方が治りやすいので、しっかりと骨粗しょう症の治療を行ないましょう。

(2) 運動と骨密度

負荷をかける運動:

骨は物理的刺激により強化される。ウォーキング、ジョギング、筋力トレーニング(例:スクワット、かかと落とし)が有効。

論文例:Zhao et al. (2015, Osteoporosis International) は、週3回以上の重量負荷運動(例:レジスタンストレーニング)が閉経後女性の腰椎および大腿骨の骨密度を有意に向上させると報告。

【参考リンク】

- Zhao R, Zhao M, Xu Z. The effects of differing resistance training modes on the preservation of bone mineral density in postmenopausal women: a meta-analysis. Osteoporos Int. 2015 May;26(5):1605-18. doi: 10.1007/s00198-015-3034-0. Epub 2015 Jan 21. PMID: 25603795.

【関連記事】

高強度インターバルトレーニング(HIIT):

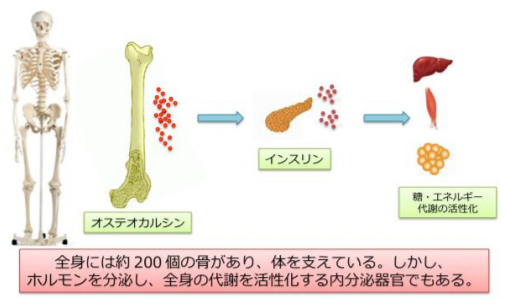

HIIT(週3回)とビタミンD(800IU/日)の併用が、腰椎・股関節の骨密度を単独介入よりも大きく改善。骨形成マーカー(オステオカルシン)の増加とBMI低下が関連。

論文例:Marques et al. (2020, Journal of Strength and Conditioning Research) は、HIITが骨代謝マーカーを改善し、骨密度向上に寄与すると報告。

【参考リンク】

- Alghadir AH, Gabr SA, Iqbal A. Concurrent effects of high-intensity interval training and vitamin D supplementation on bone metabolism among women diagnosed with osteoporosis: a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2025 Apr 21;26(1):381. doi: 10.1186/s12891-025-08275-x. PMID: 40259289; PMCID: PMC12010601.

骨粗鬆症の女性において、16週間のHIITとビタミンD摂取は、ビタミンD摂取またはHIITトレーニング単独と比較して、骨密度レベルに対するより大きな効果を示した。したがって、HIITとビタミンD摂取の併用は、加齢による骨密度低下を予防し、脱灰を遅らせるための戦略的な選択肢となる可能性がある。

【補足】

運動習慣がないと、骨粗しょう症になりやすい理由としては、その前にスクレロスチンの値を下げて骨量を増やし骨粗鬆症を予防する方法(ランニング・水中ウォーキング・ヨガ・ストレッチ)のコツと注意点|#NHKスペシャル #人体を参考に、骨が作り替えられるメカニズムについて簡単にまとめてみたいと思います。

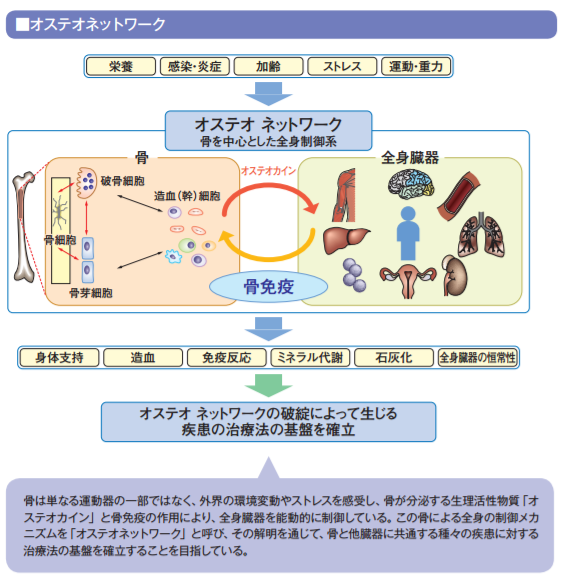

骨は、新しく強い骨を維持することで疲労骨折などを防ぐために、常に作り替えられていて、大人では3~5年で全身の骨が入れ替わっています。

骨の中には、骨を作る「骨芽細胞(こつがさいぼう)」と骨を壊す「破骨細胞(はこつさいぼう)」があり、この2つの細胞が骨の作り替えを行なっているます。

作り替えのペースを指示するのが「骨細胞」であり、「骨細胞」が骨を作る・骨を壊すという「メッセージ物質」によって作り替えの指示を行なっているのですが、作り替えのバランスが崩れると骨粗鬆症を起こしてしまいます。

「スクレロスチン」はメッセージ物質の一つで、「骨を作ることをやめる」というメッセージを持っており、通常は骨の量が増え過ぎないように「スクレロスチン」によって「骨芽細胞」の数を減らしているのですが、この「スクレロスチン」が大発生すると、骨量が減ってしまうのです。

それでは、なぜ「スクレロスチン」をたくさん出すということが起きてしまうのでしょうか?

骨細胞には骨にかかる衝撃を感知するという働きを持っており、その衝撃があるかないかによって、骨を作るペースを決めているそうです。

骨に衝撃がかからない生活をすると、骨を作らないでよいと考えてしまい、骨細胞が「スクレロスチン」を大発生させることによって、骨芽細胞の数を減らし、骨を作ることを休んでしまい、骨量が減ってしまうのです。

骨に衝撃がかからない生活というのは、運動をしないで一日中座っているような生活です。

つまり、運動習慣がないというのは、骨粗しょう症になりやすいということになります。

(3) 薬物療法と骨密度

ビスホスホネート:

骨吸収を抑制し、骨密度を増加させる。例:アレンドロン酸は6か月で約4%の骨密度向上を示す(明治薬科大学研究で比較)。

論文例:Black et al. (2007, New England Journal of Medicine) は、ビスホスホネートが椎体および大腿骨骨折リスクを有意に低減し、骨密度を増加させると報告。

抗スクレロスチン抗体:

骨形成を促進し、骨吸収を抑制。月1回の注射で骨密度を大幅に向上させる。

論文例:Cosman et al. (2016, New England Journal of Medicine) は、ロモソズマブ(抗スクレロスチン抗体)が閉経後女性の骨密度を12か月で10%以上増加させたと報告。

テリパラチド:

骨形成を促進する注射薬。重度の骨粗鬆症患者で骨密度向上に有効。

論文例:Neer et al. (2001, New England Journal of Medicine) は、テリパラチドが腰椎骨密度を9%増加させ、骨折リスクを65%低減すると報告。

(4) 生活習慣の改善

禁煙・節酒:

喫煙と過度な飲酒は骨密度低下のリスク因子。禁煙により骨密度低下が抑制される。

論文例:Yoon et al. (2012, Bone) は、喫煙が骨密度低下を加速し、禁煙が骨代謝マーカーを改善すると報告。

日光浴:

ビタミンD生成を促進。1日10~30分の日光浴が推奨される。

論文例:Holick (2011, Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism) は、適度な日光浴が血中ビタミンD濃度を増加させ、骨密度維持に寄与すると報告。

3. 医師の「骨密度は上げられない」発言とのギャップ

医師が「骨密度は維持できても上げるのは難しい」と述べる背景には、以下の理由が考えられます:

年齢や状態による限界:特に高齢者や重度の骨粗鬆症患者では、骨密度の大幅な向上は困難。治療の主目標は「現状維持」や「骨折予防」に設定されることが多い(例:)。

薬物療法の限界:従来の薬物療法(例:ビスホスホネート)は骨密度を数%向上させるが、成長期のような劇的な増加は期待できない。

生活習慣介入の認知不足:明治薬科大学の研究のような生活習慣による骨密度向上のエビデンスは比較的新しく、医療現場での普及が遅れている可能性。

しかし、明治薬科大学の研究や上記の論文が示すように、若い年齢層や早期介入の場合、また適切な栄養・運動・薬物療法の組み合わせにより、骨密度の向上が可能であることが科学的に裏付けられています。

4. 論文ベースでの推奨事項

以下の介入が骨密度向上に有効であると論文で支持されています:

栄養:

カルシウム(700~800mg/日):小魚、乳製品、緑黄色野菜。

ビタミンD(800IU/日):魚類、きのこ、日光浴。

ビタミンK(納豆、ブロッコリー)、マグネシウム(ナッツ類)、タンパク質(肉、魚、大豆)。

運動:

週3回以上のウォーキング(8000歩以上)、筋トレ、HIIT。

かかと落としやスクワットなど、骨に負荷をかける運動。

生活習慣:

禁煙、節酒、スナック菓子やインスタント食品の過剰摂取を避ける。

薬物療法(必要に応じて):

ビスホスホネート、抗スクレロスチン抗体、テリパラチドを医師と相談。

5. 注意点と今後の研究

個別性:骨密度向上の効果は年齢、性別、骨密度の初期値、併存疾患に依存する。高齢者では効果が限定的な場合も。

研究の限界:明治薬科大学の研究は小規模(39名)であり、大規模なランダム化比較試験(RCT)による検証が必要。

X投稿の扱い:HIITとビタミンDの研究は興味深いが、原論文を確認しない限り確定的な結論は避けるべき。

継続性:骨密度向上には数か月以上の継続が必要。短期間での劇的な変化は期待できない。

6. 結論

明治薬科大学の研究や最近の論文は、骨密度を上げる方法が存在することを示しています。

特に、栄養(カルシウム、ビタミンDなど)、運動(負荷をかける運動、HIIT)、生活習慣の改善が有効です。

医師の「骨密度は上げられない」発言は、高齢者のケースや従来の常識を反映したものと考えられますが、現在では早期介入や適切な生活習慣により骨密度向上は可能だということですね。

-e1534904478337-672x372.jpg)