> 健康・美容チェック > 更年期障害 > 更年期障害の食事・更年期を乗り切る方法 > エクオール(Equol サプリ)が更年期(更年期障害)症状の軽減に役立つ

【目次】

■若年性更年期障害にサプリメント治療が行なわれている

2016年2月22日放送の「私の何がイケないの?」によれば、若年性更年期障害の治療にあたり、エクオールサプリによるサプリメント治療を勧めている医師もいるそうです。

→ 若年性更年期障害について詳しくはこちら

【関連記事】

■エクオール(エクオールサプリ)で更年期症状の軽減ができる

by Capture The Uncapturable(画像:Creative Commons)

エクオールの効果|エクオールを作れる人、作れない人の違いとは?|世界一受けたい授業 5月2日によれば、更年期症状の軽い人はエクオールの量が多いそうです。

エクオールとは?によれば、更年期症状の重い人のグループに、エクオールをつくれる人が少なかったそうです。

更年期のホットフラッシュ(ほてり)や首や肩のこりを改善する効果が確認されているそうです。

→ 更年期障害の症状・原因・チェック|40代・50代の更年期の症状 について詳しくはこちら

■エクオールとは?

エクオールとは、大豆イソフラボンがエクオールを作り出すための腸内細菌(エクオール産生菌)のチカラでつくられます。

大豆イソフラボンは、更年期障害の原因といわれる「エストロゲン」と構造が似ているため、体内に入ると、エストロゲンと同じような働きをするといわれています。

ただ、最近の研究によれば、大豆イソフラボンの健康効果の恩恵を受けやすい人とそうでない人がいることが明らかになったそうです。

その違いは、エクオールを作り出すためのエクオール産生菌という腸内細菌を持っているかどうかです。

腸内細菌によって大豆イソフラボンに含まれるダイゼインという成分をエクオールに変えることで、ダイゼインのままと比べ、よりエストロゲンに似た働きをすると言われています。

エクオール産生菌という腸内細菌を持っている人といない人がいるそうで、エクオール産生菌がいない人は、大豆イソフラボン(ダイゼイン)のまま吸収されるそうです。

日本人の50%がエクオールを作れるそうです。

逆を言えば、日本人の50%がイソフラボンを摂取しても、エクオールによる更年期症状緩和の効果ができないということです。

【追記(2017/6/5)】

第15回日本抗加齢医学学会総会たった3割?エクオール産生者減少の可能性。

(2015/5/29、浜松町ハマサイトクリニック)

2015年5月29日に開催された第15回抗加齢医学会総会での発表によれば、エクオール産生能力者は約3割の結果が出ているとのことで、エクオール効果の恩恵にあずかれる女性は、これまで知られていた以上に減少している可能性があります。

【!追記終わり】

若い人にエクオールを作れる人が少なくなっているそうですが、食の欧米化が原因ではないかと考えられます。(欧米人の3分の2がエクオールを作り出せない)

エクオールの産出能力をチェックするには、「尿中エクオール検査」や「ソイチェック」といった簡単な尿検査で調べることができるそうです。

■エクオールに期待されるその他の健康効果とは?

●肌のシワの改善

12週間摂取で目尻のシワが改善

●死亡リスクの低下

7年後までに要介護認定/亡くなった人の割合によれば、エクオールを作れない人のほうが多い

●動脈硬化・糖尿病などのメタボリックシンドロームのリスクを低下

●抜け毛が抑制

過剰な男性ホルモンの働きを抑制(直接的なデータはないが、エクオールの効果が期待できるのではないか)

●骨粗鬆症の予防

エクオールとは?によれば、女性は更年期以降女性ホルモンの分泌量が減少するに伴い、骨量が減少します。

大豆イソフラボンを摂取することによって、骨からカルシウムが溶け出すことを抑えることができるのですが、エクオールを作れる人は作れない人に比べて、豆乳を飲んだ場合に、より骨密度に対して高い効果を示すことがわかったそうです。

その他にも、中性脂肪、悪玉コレステロールの低減、肌にハリ・ツヤを与えるなどが期待できるそうです。

→ 更年期障害の症状・原因・チェック|40代・50代の更年期の症状 について詳しくはこちら

■まとめ

エクオールの産出能力をチェックするには、「尿中エクオール検査」や「ソイチェック」といった簡単な尿検査で調べることができるそうです。

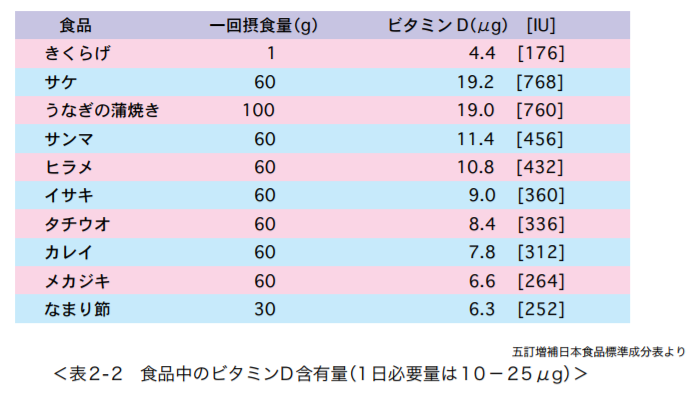

エクオールを作れる人は、大豆イソフラボン1日必要量は50mgで、納豆なら50gを摂取すればよいそうです。

エクオールを作れない人も心配いりません。

【#その原因Xにあり】名医が更年期障害を改善SP|女性ホルモン低下を救うエクオール|男性更年期障害の改善方法に出演した医師によれば、食生活を1年半変えてもらったところ、エクオールを作れるようになった人もいるそうです。

納豆にはエクオールの原材料となる大豆イソフラボンが豊富で、また腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌を抑える働きがあるといわれているそうです。

食生活の変化とは、一日1パックの納豆を食べること。

番組でおすすめしていたのは、「アボカド納豆」。

納豆1パックにアボカド1/2個をタレで和えるだけ。

アボカドには水溶性食物繊維と不溶性食物繊維が豊富で、食物繊維が腸内環境を整える黄金比1:2で含まれているそうです。

食べる時間は、腸内環境は夜作られるので夕食に食べるとよいそうです。

納豆が苦手な人はエクオールサプリメントを活用するのもいいのではないでしょうか。

【エクオール関連記事】

続きを読む エクオール(Equol)サプリが更年期(更年期障害)症状の軽減に役立つ!エクオールを作れる人の大豆イソフラボンの一日必要量!