Nature誌に掲載された研究によれば、ヒトの骨格筋が筋力トレーニングによる筋肥大(筋肉の成長)の経験を「エピジェネティックな記憶」として保持し、再トレーニング時に筋肉が早く成長することが示されています。

【参考リンク】

Seaborne, R.A., Strauss, J., Cocks, M. et al. Human Skeletal Muscle Possesses an Epigenetic Memory of Hypertrophy. Sci Rep 8, 1898 (2018). https://doi.org/10.1038/s41598-018-20287-3

週3回のレジスタンス運動(筋トレ)を7週間行い、その後、7週間筋トレを完全に注意した後、再度7週間、週3回の筋トレを行うという実験を行いました。

この実験は、「筋肉がトレーニングをやめた後でも、過去のトレーニングの効果を「覚えている」かどうか?」「特に、筋肉のDNAに起こるエピジェネティックな変化(遺伝子のオン・オフを調節する仕組み)が、筋肉の成長や回復にどう関わるか」を目的としています。

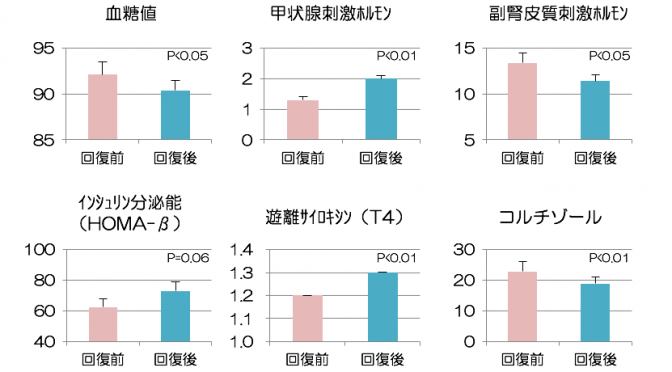

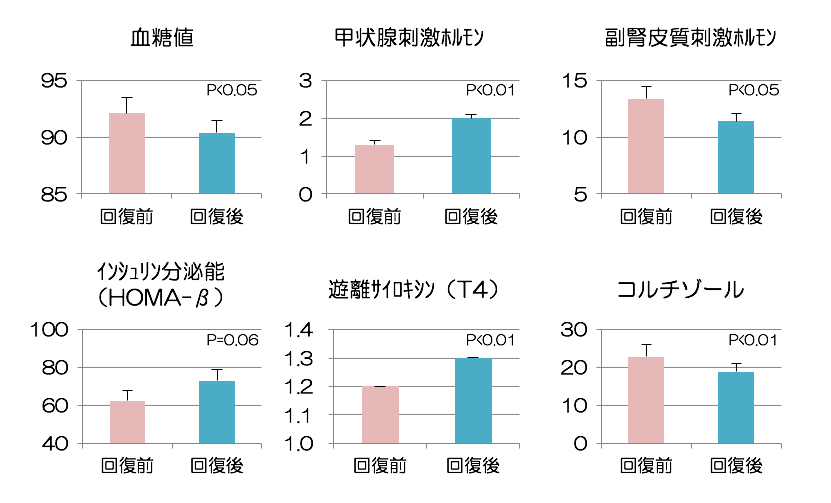

結果は次の通り。

●7週間のトレーニング(負荷)で筋肉量が6.5%増加。

●7週間の休止(無負荷)で筋肉量は元に戻った。

●再トレーニング(再負荷)で筋肉量が12.4%増加し、初回のトレーニングより大きな成長が見られた。

●DNAメチル化:トレーニング後、特に再トレーニング後に「低メチル化」(遺伝子の働きを高める状態)が多く見られた(18,816箇所)。

なぜこのようなことが起きるのでしょうか?

それは、「エピジェネティックメモリー」が関係しています。

筋トレにより、DNAのメチル化(遺伝子のオン・オフを制御する化学的修飾)が変化し、筋肉が過去のトレーニングを「覚え」、再トレーニング時に素早く反応して成長します。

低メチル化は遺伝子の働きを活発にし、筋肉の成長や修復に必要なタンパク質を作りやすくします。

特に、UBR5やSETD3などの遺伝子は、筋肉の成長や細胞の分化に関与し、トレーニング効果を高める鍵となる可能性があります。

■まとめ

つまり、忙しくて筋トレを数か月辞めても、筋肉は過去のトレーニングを覚えているので、ちゃんと復帰すれば筋肉は戻るということです。

【関連記事】