> 健康・美容チェック > 認知症 > MCI(軽度認知障害)は女性の方が速く悪化し、腎機能の低下という特徴がみられる|東大教授の調査

【目次】

■MCI(軽度認知障害)は女性の方が速く悪化し、腎機能の低下という特徴がみられる|東大教授の調査

by Simon Fraser University – University Communications(画像:Creative Commons)

軽度認知障害、女性の方が速く悪化…東大教授らのグループ調査

(2018/8/21、ヨミドクター)

認知症の前段階と言われる軽度認知障害(MCI)の女性は、男性より症状が悪化しやすいとの研究結果を東京大教授の岩坪威さんらのグループがまとめ、米科学誌に発表した。認知障害の悪化が速い女性には腎機能の低下がみられるという特徴もあり、生活習慣病の影響がうかがわれた

東大教授の岩坪威さんらのグループによれば、軽度認知障害(MCI)の女性は男性よりも症状が悪化しやすく、また、認知障害の悪化が早い女性には腎機能の低下がみられるという特徴がみられたそうです。

気になるポイントは、男性よりも女性のほうが症状が悪化しやすいことと認知障害の悪化が早い女性には腎機能の低下がみられるという特徴があること。

データ解析を担当した東大講師の岩田淳さんは「糖尿病や高血圧などの生活習慣病は腎機能を低下させるほか、動脈硬化を引き起こして神経細胞が壊され、認知機能の悪化を招く」と説明する。

その理由としては、男性よりも女性のほうが血管が細く、その影響を受けやすく、また、生活習慣病の影響により、腎機能が低下し、動脈硬化を引き起こすことで認知機能の悪化を招くと考えられるそうです。

■認知症と生活習慣病の関係

認知症の予防につながる9つのリスク要因|中年期の聴力低下・中等教育の未修了・喫煙・うつ・運動不足・社会的孤立・高血圧・肥満・2型糖尿病によれば、認知症の予防につながるリスク要因の喫煙・運動不足・高血圧・肥満・2型糖尿病の5つに共通するのは、心臓に良い生活習慣は脳にも良いということです。

国立長寿医療研究センターなどのチームによれば、脳卒中の経験がある人は、ない人に比べ、認知症のリスクが2・6倍高かったそうですが、脳卒中予防のためのガイドラインと認知症のリスク要因とマッチしている部分が多いです。

●高血圧:定期的に血圧を測り、高血圧の人は治療をしましょう。

●糖尿病:血糖値を測り、糖尿病または糖尿病予備軍の人は治療を受けましょう。

●不整脈:不整脈が見つかったら、病院に行きましょう。

●タバコ:禁煙しましょう。

●アルコール:飲酒は控えめにしましょう。

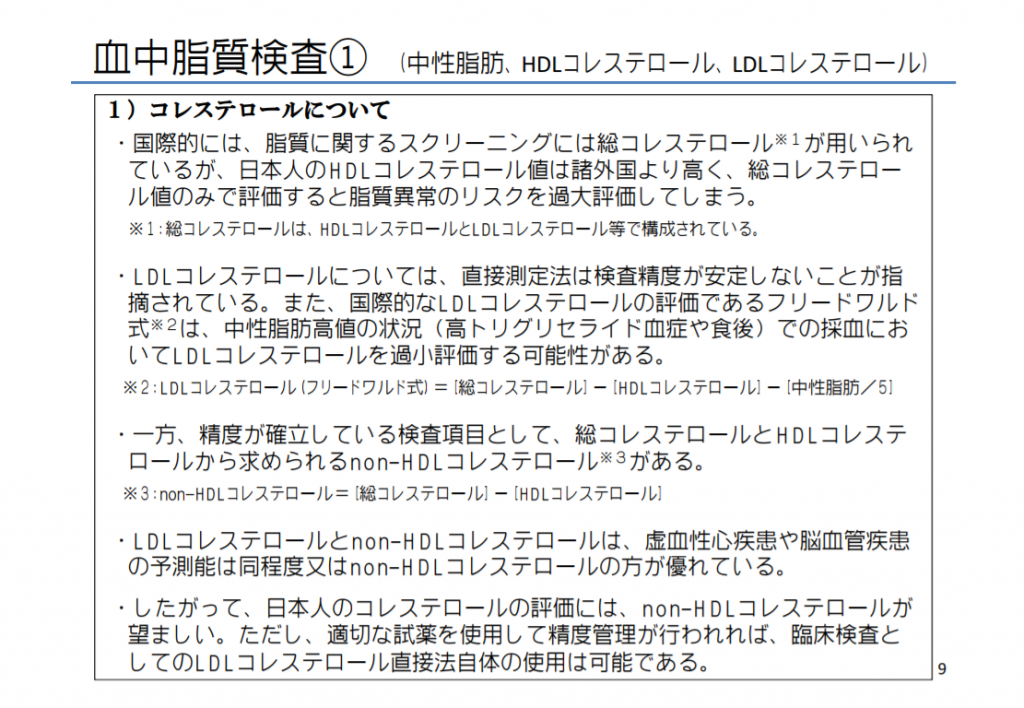

●コレステロール:脂質異常症(高脂血症)と診断された人は治療を受けましょう。

●運動:運動することが脳卒中予防につながります。

●塩分・脂肪分:食事の塩分を控えめに、低脂肪の食事をしましょう。

●肥満:太りすぎは糖尿病や脂肪肝などの生活習慣病のリスク要因です。

●脳卒中の症状があればすぐに受診。

より具体的に見ていくと、糖尿病と認知症には何らかの関係があるという研究は何度も取り上げてきました。

アルツハイマー患者の脳内、糖尿病と同じ状態に 九大の解剖で判明

(2013/5/7、日本経済新聞)

九州大の生体防御医学研究所によれば、アルツハイマー病患者は、脳内の遺伝子が糖尿病と同じ状態に変化することがわかったそうです。

【参考リンク】

●糖尿病患者の半数でアルツハイマーの初期症状を確認で紹介した加古川市内の病院に勤務する医師らの臨床研究によれば、糖尿病の通院患者の半数以上に、「海馬傍回(かいばぼうかい)」と呼ばれる脳の部位が萎縮(いしゅく)するアルツハイマー病の初期症状がみられることがわかったそうです。

インスリンには記憶、学習機能を高める作用もあり、糖尿病でインスリン反応性が低下することが、アルツハイマー病発症につながっている可能性があるようです。

インスリン抵抗性を伴った2 型糖尿病にアルツハイマーのリスク|九大研究によれば、インスリン抵抗性を伴った2型糖尿病の場合、アルツハイマーの発症に関係があるとされるプラークが形成されるリスクが高くなるという研究結果が発表されたそうです。

九州大学の研究によれば、血糖値の異常が認められた患者にはプラークが形成されるリスクが高いという結果がでたそうです。

九州大学(Kyushu University)の研究チームは福岡県久山(Hisayama)町の135人(平均年齢67歳)を対象に研究を行った。

対象者に血糖値の検査を行い、その後10~15年間にわたってアルツハイマーの兆候がないか観察した。

研究期間中に対象者の約16%がアルツハイマーを発症した。

対象者の死後に研究チームが脳を調べたところ、65%にプラークが見られたという。

研究チームは、血糖値の異常が認められた患者には、プラークが形成されるリスクが高いとの結果をまとめた。

論文を執筆した九州大学の佐々木健介さんによれば、インスリン抵抗性がプラーク形成の原因と結論するにはさらに研究を進める必要があるものの、糖尿病をコントロールすることによってアルツハイマーを予防できる可能性があるとしています。

●糖尿病になると、認知症の発症リスクが2倍高くなる!?で紹介した東京大の植木浩二郎特任教授によれば、糖尿病になると認知症の発症リスクが2倍高くなるそうです。

駆け込みドクター 5月17日|認知症|認知症チェック・認知症予防にアマニ油・デジタル認知症によれば、糖尿病・高血圧・脂質異常症などの生活習慣病のリスクの高さと認知症(アルツハイマー病)には関係があり、アルツハイマー病の発症リスクは、糖尿病だと2倍、高血圧だと2倍、脂質異常症だと3倍になると紹介していました。

糖尿病がアルツハイマーのリスク高める?

(2015/5/26、WSJ)

ワシントン大学の研究者らは、マウスの実験で血糖値を異常に高い値に引き上げたところ、脳内のアミロイドベータの生産も増加し、双方に何らかの相関性があることを突き止めた。

ピッツバーグ大学で実施された約180人の中年の成人を対象とした試験では インスリン依存型(1型)糖尿病の患者は、この疾患を持たない被験者と比べ、はるかに多くの脳内病変が認められ、認知機能は低下していた。

血糖値の高さが脳に影響を及ぼす可能性があることが、2つの研究で示されています。

なぜ血糖値が高いとアミロイドβが生産されアルツハイマーのリスクが高まるのでしょうか。

インスリンはアミロイドから脳を守り、ニューロン(神経単位)と記憶の形成のつながりを改善するとされる。

<中略>

セントルイスのワシントン大学のマウスの実験で医師のデビッド・ホルツマン氏は、糖が脳内のニューロンに刺激を与え、さらにアミロイドが作られると示唆している。

インスリンには血液中のブドウ糖(血糖)の濃度を調節する働きがありますが、今回の記事によれば、インスリンはアミロイドから脳を守る働きもあるそうです。

アルツハイマー病は、アミロイドβタンパクが脳にたまることで、神経細胞が死滅し、萎縮し、認知機能が低下することから起きると考えられています。

つまり、インスリンの分泌が低下したり、生成されなくなるということは、アミロイドから脳を守ることができなくなり、認知機能が低下してしまうと考えられます。

→ 認知症対策|認知症に良い食べ物・栄養 について詳しくはこちら

【関連記事】

■軽度認知障害とは?

MCI(軽度認知障害)|認知症予防にカマンベール|#世界一受けたい授業によれば、MCI(Mild cognitive impairment:軽度認知障害)とは、認知症の前段階で、認知機能が年相応といえない程度に低下している状態を指します。

認知症はじめの一歩|国立長寿医療研究センター もの忘れセンター

MCIでは記憶症状ではなく、言葉が出にくい、道を間違ったりするといった記憶以外の脳機能低下も含まれます。MCIでは、年間約10%が認知症に進行することが知られています。健常者より4-5倍危険性が高い状態です。逆に、MCIから健常に戻る場合もあります。

【参考リンク】

■軽度認知障害の特徴・サイン

認知症|厚生労働省

失語:言葉の障害(言葉が理解できない、言おうとした言葉を言うことができない、など)

失認:対象を正しく認識できない:知り合いの顔、色、大小などを認識できない、など

失行:くわえたタバコにライターの火をつけられない、服を着ることができない、茶葉とお湯と急須を使ってお茶を入れることができない、など

実行機能の障害:計画をたててその計画通りに実行していくなどができない

軽度認知障害のサインは、認知症の症状と判断するほどではなくても、同世代よりももの忘れの程度が強く、失語・失認・失行・実行機能という認知機能に障害があると感じられ、認知症にまで進行する可能性があるものだと考えられます。

■まとめ

MCI(軽度認知障害)の14%が認知症に進み、46%は正常に戻る|国立長寿医療研究センターで紹介した国立長寿医療研究センターによれば、「MCI(軽度認知障害)」の65歳以上の愛知県大府市の住民を4年間追跡調査したところ、14%が認知症に進んだ一方、46%は正常に戻ったそうです。

つまり、このことは、認知症の前段階であるMCIになったからといって、すべての人が認知症に進むわけではないということであり、一つの可能性として、認知症対策を行うことで回復したのではないかと考えられます。

●うつ病性仮性認知症対策|前頭葉の血流を増やす方法は有酸素運動(散歩など)+知的刺激(川柳など)|たけしのみんなの家庭の医学によれば、国立長寿医療研究センターでは、暗算やクイズなどの課題を解きながら速足で歩いたりするような、頭を使いながら有酸素運動する、「コグニション」(認知)と「エクササイズ」(運動)を組み合わせ「コグニサイズ」を勧めており、週1回90分の運動プログラムを10か月間参加したグループでは、認知機能や言語機能が維持されており、また脳の特定部位の萎縮傾向がなかったそうです。

●エゴマ油摂取+脳トレ=認知症予防効果がある!?で紹介した公益財団法人しまね産業振興財団、しちだ・教育研究所、島根えごま振興会、島根大、島根県立大の研究チームが行なった実験によれば、毎日スプーン1杯分のエゴマ油を摂取し、週に1回、計算や読み書きなどの脳トレを実施したグループは何もしないグループよりも記憶力や論理的思考力などの知的柔軟性の評価項目が高くなったという結果が出たそうです。

また、腎臓は『肝腎連関』『心腎連関』『脳腎連関』『肺腎連関』など臓器同士が連携するネットワークの要|#NHKスペシャルで紹介した京都大学大学院医学研究科の柳田素子教授によれば、腎臓は『心腎連関』『脳腎連関』『肺腎連関』『肝腎連関』など臓器同士が連携するネットワークの要となっているそうです。

もしかすると、認知症を予防するためには、認知症の前段階と言われる軽度認知障害(MCI)の段階で食い止める対策をすることに加えて、『脳腎連関』の可能性を踏まえて腎機能をチェックすることが重要になるかもしれませんん。

【関連記事】

続きを読む MCI(軽度認知障害)は女性の方が速く悪化し、腎機能の低下という特徴がみられる|東大教授の調査 →