> 健康・美容チェック > 中性脂肪 > 中性脂肪が高い原因 > 中性脂肪とアルコールの関係|なぜアルコールが中性脂肪値を高める原因になるの?

中性脂肪の値が高くなり、皮下脂肪や肝臓に過剰に蓄積されると、脂肪肝や脂質異常症、肥満、動脈硬化につながります。

「中性脂肪値が高い!」という悩みを抱えていると毎日が憂鬱ですが、そんな「中性脂肪が高い」という悩みがなくなれば、ストレスなく楽しい毎日が過ごせますし、長生きすることもできますので、中性脂肪の基準値(数値)・中性脂肪が高い原因を知って、中性脂肪を下げる(減らす)ためにの予防法を実践していきましょう!

【目次】

■中性脂肪とアルコールの関係

by Quinn Dombrowski(画像:Creative Commons)

アルコール性肝障害にご注意

(2016/1/1、毎日新聞)

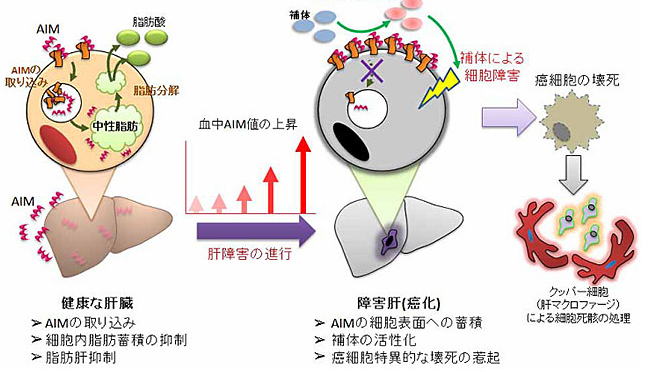

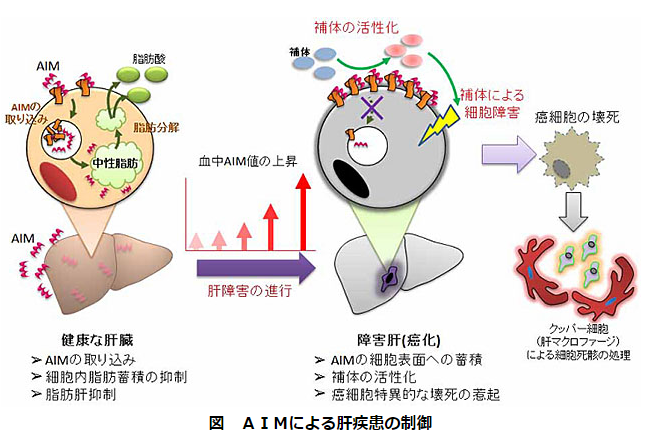

アルコールによって機能が低下した状態が続くと代謝が追いつかなくなり、肝細胞には中性脂肪が蓄積されていきます。この段階がアルコール性肝障害の初期段階である「アルコール性脂肪肝」です。肥満や食べ過ぎ、運動不足も同様に脂肪肝の原因になります。

中性脂肪は、エネルギー源で、余分な中性脂肪は、肝臓などに蓄えられます。

→ 中性脂肪とは・数値(正常値)・高い原因・下げる(減らす) について詳しくはこちら

中性脂肪は、糖質・脂質が多く含まれている食事の食べ過ぎやお酒の飲み過ぎで必要以上のエネルギーが体に入り、また運動不足でエネルギーが消費されないと、エネルギーが余り、その余ったエネルギーが中性脂肪となることで、中性脂肪の値が高くなります。

また、アルコールは、中性脂肪を分解する酵素の働きを低下させるため、中性脂肪値を高める原因となります。

肝臓にはアルコールの分解を行う機能がありますが、アルコールの量が多かったり、肝機能が低下していると、代謝がうまくいかなくなり、肝臓に中性脂肪がたまっていきます。

この状態をアルコール性肝障害の初期段階である「アルコール性脂肪肝」といいます。

→ 脂肪肝とは|脂肪肝の症状・原因・治し方 について詳しくはこちら

■アルコール性脂肪肝

アルコール性脂肪肝とは、大量のアルコールを習慣的に、長期間飲酒したことによる肝臓の病気です。

肝臓(ダイエット脂肪肝・アルコール性肝障害・NASH)|駆け込みドクター!によれば、アルコール性肝障害の患者数約250万人いるといわれ、日本酒の場合、3合以上を毎日5年間飲酒すると、アルコール性肝障害になる可能性が高いそうです。

健康な肝臓でも3~5%の脂肪を含んでいますが、アルコール性脂肪肝の場合は、5%を超えています。

アルコール性脂肪肝の対処法としては、酒量を減らす、または症状が悪い人は禁酒、生活習慣の改善、運動などが考えられます。

アルコール性脂肪肝には、自覚症状がありません。

それは、肝臓は再生能力・代償能力に優れ、ダメージを受けても残った正常細胞が余分に働き、機能を維持するからです。

肝臓は痛みなどの症状を出すことがあまりないので、そのため肝臓に異常があっても気付かず、異常に気付いたときには病気がかなり進んでいることがあります。

生活習慣を改善せずに、アルコール性脂肪肝を放っておくと、アルコール性肝炎やアルコール性肝硬変になる恐れがあるので、アルコール性脂肪肝の段階で食い止めましょう。

→ 脂肪肝を治す方法|脂肪肝の改善方法(食事・運動・サプリ) について詳しくはこちら

■アルコール性肝炎

「脂肪肝」の状態から肝細胞の破壊と修復が繰り返されると、肝臓に慢性的に炎症が生じるようになります。軽度の炎症ではほとんど無症状です。炎症が続いた結果、細胞の線維質が増加することもあり、この場合、「アルコール性肝線維症」と呼ぶことがあります。

<中略>

また、短期間に多量の飲酒をしたりすると、強い炎症が起こり、肝細胞が破壊されて広範囲にわたり壊死(えし)する重篤な「肝炎」となることもあります。

アルコールを飲みすぎて、肝機能検査に異常があるといわれても、最初のうちは肝臓は病気になっていません。

しかし、そのまま飲み続けていると、脂肪肝になり、さらには「アルコール性肝炎」を引き起こします。

アルコール性肝炎は長い間脂肪肝の状態が続くと起こるとされています。

アルコール性肝炎になると、肝細胞が破壊されて炎症が起こるため、全身の倦怠感や黄疸、発熱、吐き気などの症状が現れます。

しかし、アルコール性肝炎の初期であれば、禁酒することで肝臓の機能が改善の見込みがあるため、この段階で改善しましょう。

→ 肝炎とは|肝炎の症状・B型肝炎・C型肝炎・アルコール性肝炎 について詳しくはこちら

■アルコール性肝硬変

肝細胞の壊死と再生、線維化が進み、肝臓は小さく硬くなった状態。黄疸、むくみ、腹水、吐血などの症状がみられる、もっとも深刻なアルコール性肝障害です。肝性脳症、食道静脈瘤(りゅう)、糖尿病、腎不全といった合併症にもかかりやすくなる深刻な病気ですが、初期のアルコール性肝硬変では断酒により症状の改善が期待できます。

肝硬変の中でも、お酒を長期間継続して飲むことによって起こるのが、「アルコール性肝硬変」です。

肝硬変は、肝臓が小さくて硬くなるだけでなく、正常に働くことのできる細胞の数が減り、肝臓の機能が失われていきます。

→ 肝硬変とは|肝硬変の症状・原因・食事 について詳しくはこちら

■肝臓を守り、中性脂肪を減らす方法

肝臓に負担をかけないようにするには、低カロリー低脂肪の食事、腹八分目の食事の量にする、アルコールを控えめにする、運動する機会を作る、などです。

●青魚(DHA・EPA)

サバダイエットで中性脂肪・コレステロールの数値改善によれば、サバにはDHAやEPAが多く含まれており、DHA・EPAは中性脂肪を下げる効果や血管を柔らかくする効果があることから、動脈硬化や心筋梗塞を予防する働きがあるといわれています。

魚うどん(EPA)で血管若返り|たけしのみんなの家庭の医学によれば、体重が97キロで、血糖値、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)、中性脂肪値が基準値を超えていた人が、魚うどん(青魚のトビウオを原料にした魚のすり身で作られたうどん)を食べたことで、体重が-14キロになり、すべての数値が症状に戻ったそうです。

■タウリン

肝臓(脂肪肝)に良い食事・食品は、タウリンを含む食品です。

肝臓から分泌される胆汁酸には、コレステロールを排泄させる働きがありますが、タウリンを含む食品を摂取するによって胆汁酸の分泌が増え、血液中のコレステロール値も下がります。

●タウリンには、酵素の働きを助ける働きがあるので、アルコールの分解を早め、肝臓への負担を軽くしてくれます。

また、タウリンには、腎臓や肝臓の有害ミネラルである毒素を濾過する機能をUPさせてくれます。

●カキに含まれるタウリンは、肝臓に溜まった中性脂肪を肝臓の外に出してくれ、そして肝臓(脂肪肝)を良くする働きがあるのです。

つまり、タウリンが肝臓に入ると、まず肝臓内の中性脂肪を取り除きます。さらに肝臓から脂肪を外に排出する働きをしてくれます。

食事療法としては、タウリンを含むカキなどを食事に取り入れましょう。

→ タウリンの多い食べ物 について詳しくはこちら

■不飽和脂肪酸やオメガ3脂肪酸の油

不飽和脂肪酸は、HDLコレステロールを増やし、LDLコレステロールを減らす働きがあると言われています。

また、オメガ3脂肪酸は、中性脂肪を減らす効果が期待されています。

→ オメガ3の効能・効果・食べ物・オメガ3ダイエット について詳しくはこちら

■まとめ

中性脂肪が高いことで悩んでいる方は、以下の方法で中性脂肪を減らしましょう!

- 精製された炭水化物の量を少なくする

- アルコールを飲んでいる人は控えめにする

- 禁煙をする

- 運動をする

- ダイエットをする

→ 中性脂肪の減らし方(食事・運動・サプリメント) について詳しくはこちら

【関連記事】

続きを読む 中性脂肪とアルコールの関係|なぜアルコールが中性脂肪値を高める原因になるの? →