> 健康・美容チェック > 胃腸の病気 > IBS(過敏性腸症候群) > 乳酸菌(ガセリ菌)が「脳腸相関」を介してストレス性の不調・腹痛(便秘・下痢症)・不眠の改善効果を実証|カルピス・徳島大

【目次】

- 乳酸菌(ガセリ菌)が「脳腸相関」を介してストレス性の不調・腹痛(便秘・下痢症)・不眠の改善効果を実証|カルピス・徳島大

- 脳腸相関とは?

- 「プレミアガセリ菌CP2305」摂取で便秘・下痢症の改善

- 「プレミアガセリ菌CP2305」摂取でストレス感受性の低下・睡眠しやすい状態になる

- まとめ

■乳酸菌(ガセリ菌)が「脳腸相関」を介してストレス性の不調・腹痛(便秘・下痢症)・不眠の改善効果を実証|カルピス・徳島大

by fotologic(画像:Creative Commons)

乳酸菌Lactobacillus gasseri CP2305株が腸から脳への神経伝達を通じて中枢神経に働きかけ、有益な生体機能調節を引き出すことを確認

(2014/9/8、カルピス)

「プレミアガセリ菌CP2305」は、整腸効果や安眠効果などの有益な生体機能調節作用を発現しますが、それらの効果は、脳腸相関を介した作用であることが実証されました。

カルピス株式会社発酵応用研究所は、徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部ストレス制御医学分野 六反一仁教授との共同研究を行ない、乳酸菌Lactobacillusgasseri CP2305株(「プレミアガセリ菌CP2305」)が脳腸相関(腸から脳への神経伝達を通じて中枢神経へ働きかけること)を介した作用により、整腸効果や安眠効果などの生体機能調節作用(薬剤や食事中の機能成分などが、体の構造や機能を変化させることで、体調を調節すること)をもたらすことが確認したそうです。

■脳腸相関とは?

過敏性腸症候群(IBS)は、大腸や小腸に原因となる異常が見られないのですが、腹痛などの腹部症状に下痢や便秘といった便通異常を伴う病気です。

過敏性腸症候群(IBS)は脳に原因があるストレス性の病気!?によれば、IBSは、大腸や小腸に原因となる異常がないため、ストレスが主な原因と考えられています。

そこで、病気の成り立ちを説明するのに「脳腸相関」というキーワードがよく使われます。

乳酸菌Lactobacillus gasseri CP2305株が腸から脳への神経伝達を通じて中枢神経に働きかけ、有益な生体機能調節を引き出すことを確認

(2014/9/8、カルピス)

腸と脳は自律神経系を通じて双方向の情報伝達を行いながら、生体機能の恒常性を保っており、この仕組みを脳腸相関と言う。

腸管からのシグナル伝達により中枢神経系の機能が調節されることも徐々に明らかになっており、腸内細菌やプロバイオティクスは脳腸相関を通じて中枢神経系に影響を及ぼす因子として注目されはじめている。

セロトニンの97〜98%は消化管の中にあるそうで、腸のセロトニンはストレスがかかると働きが活発になるそうです。

そのことによって、内臓の知覚過敏と消化管の運動異常を引き起こし、内臓の知覚過敏からは腹痛や腹部膨満感、運動異常からは便秘や下痢などの便通異常が起こってしまうそうです。

■「プレミアガセリ菌CP2305」摂取で便秘・下痢症の改善

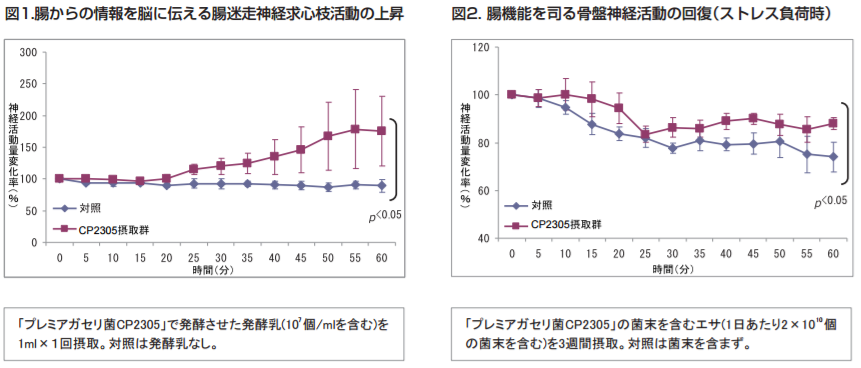

参考画像:乳酸菌Lactobacillus gasseri CP2305株が腸から脳への神経伝達を通じて中枢神経に働きかけ、有益な生体機能調節を引き出すことを確認(2014/9/8、カルピス)|スクリーンショット

下痢モデルラットに「プレミアガセリ菌CP2305」を摂取させる実験によれば、腸からの情報を脳に伝える腸迷走神経求心枝活動の上昇を確認し、また、ストレス負荷時における腸機能を司る骨盤神経活動の回復を確認したことから、便秘・下痢症状を改善させていると考えられるそうです。

→ 便秘とは|即効性のある便秘解消方法(ツボ・運動・マッサージ・食べ物)・便秘の原因 について詳しくはこちら

■「プレミアガセリ菌CP2305」摂取でストレス感受性の低下・睡眠しやすい状態になる

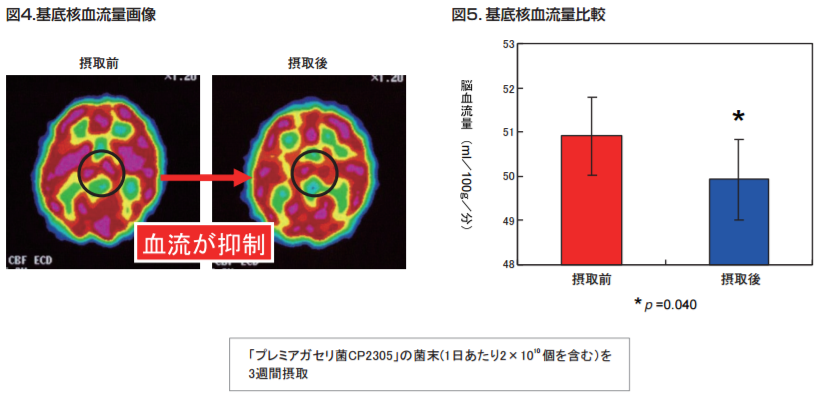

参考画像:乳酸菌Lactobacillus gasseri CP2305株が腸から脳への神経伝達を通じて中枢神経に働きかけ、有益な生体機能調節を引き出すことを確認(2014/9/8、カルピス)|スクリーンショット

ストレスを自覚している人に「プレミアガセリ菌CP2305」を摂取させる実験によれば、摂取後ではストレス応答や自律神経活動にかかわる脳の基底核の血流が抑制され、活動が相対的に低くなっていることからストレス感受性を低下させているのではないかと考えられるそうです。

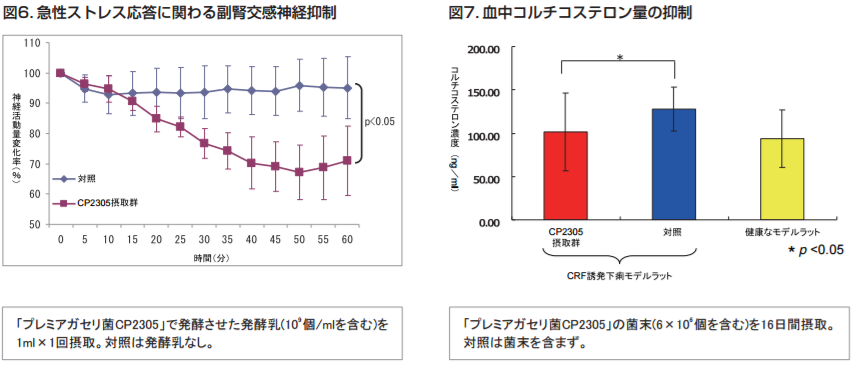

参考画像:乳酸菌Lactobacillus gasseri CP2305株が腸から脳への神経伝達を通じて中枢神経に働きかけ、有益な生体機能調節を引き出すことを確認(2014/9/8、カルピス)|スクリーンショット

下痢モデルラットに「プレミアガセリ菌CP2305」を摂取させる実験によれば、脳腸相関を通じて急性期のストレス応答に関わる副腎交感神経活動を抑制していること、また、ストレスホルモンのコルチコステロンを抑制していることがわかったそうです。

これらの抑制によってストレス感受性が低下し、精神的なストレスを感じにくくしていると考えられるそうです。

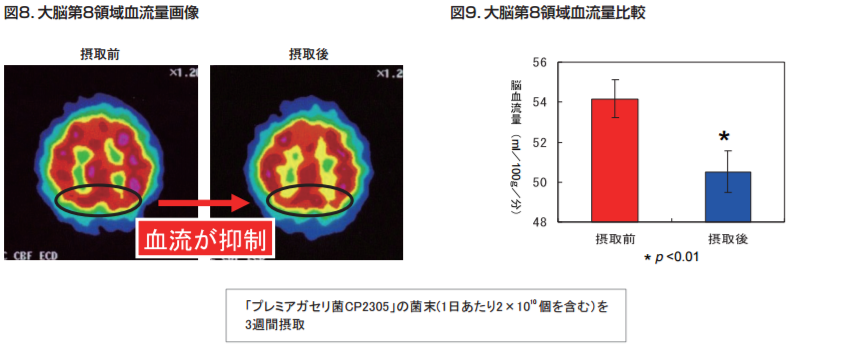

参考画像:乳酸菌Lactobacillus gasseri CP2305株が腸から脳への神経伝達を通じて中枢神経に働きかけ、有益な生体機能調節を引き出すことを確認(2014/9/8、カルピス)|スクリーンショット

ストレスを自覚する人に「プレミアガセリ菌CP2305」を摂取させる実験によれば、摂取後、睡眠や行動を支配すると考えられる大脳第8領域の血流量が抑制されていることがわかったことから、「プレミアガセリ菌CP2305」の摂取により、睡眠しやすい状態となる可能性が考えられるそうです。

■まとめ

乳酸菌(「プレミアガセリ菌CP2305」)を摂ると、脳腸相関を介した作用によって、過敏性腸症候群の症状である便秘・下痢症が改善したり、精神的なストレスを感じにくくしてよく眠れるようになることができる。

→ 過敏性腸症候群(IBS)の症状・原因・チェック・治し方 について詳しくはこちら

【乳酸菌 関連記事】

続きを読む 乳酸菌(ガセリ菌)が「脳腸相関」を介してストレス性の不調・腹痛(便秘・下痢症)・不眠の改善効果を実証|#カルピス #徳島大

までにかかる時間と気温の相関関係|ポケモンスリープ-672x355.png)

までにかかる時間と気温の相関関係|ポケモンスリープ.png)