■日本人の大腸がん患者の5割に腸内細菌のコリバクチン毒素が関与か/若年者の大腸がん発症増との関連も

国際共同研究により大腸がんの全ゲノム解析を実施し日本人症例を解析 日本人大腸がん患者さんの5割に特徴的な腸内細菌による発がん要因を発見(2025年5月21日、国立がん研究センター)によれば、日本人の大腸がん患者の5割に、一部の腸内細菌から分泌されるコリバクチン毒素による変異パターンが存在することが明らかになりました。

コリバクチン毒素による変異パターンは、高齢者症例(70歳以上)と比べて若年者症例(50歳未満、大腸がん全体の約10%を占める)に3倍多い傾向がみられ、日本をはじめ世界的に問題視されている若年者大腸がんの重要な発症要因である可能性が示唆されました。

【参考リンク】

【関連記事】

■コリバクチンとは?

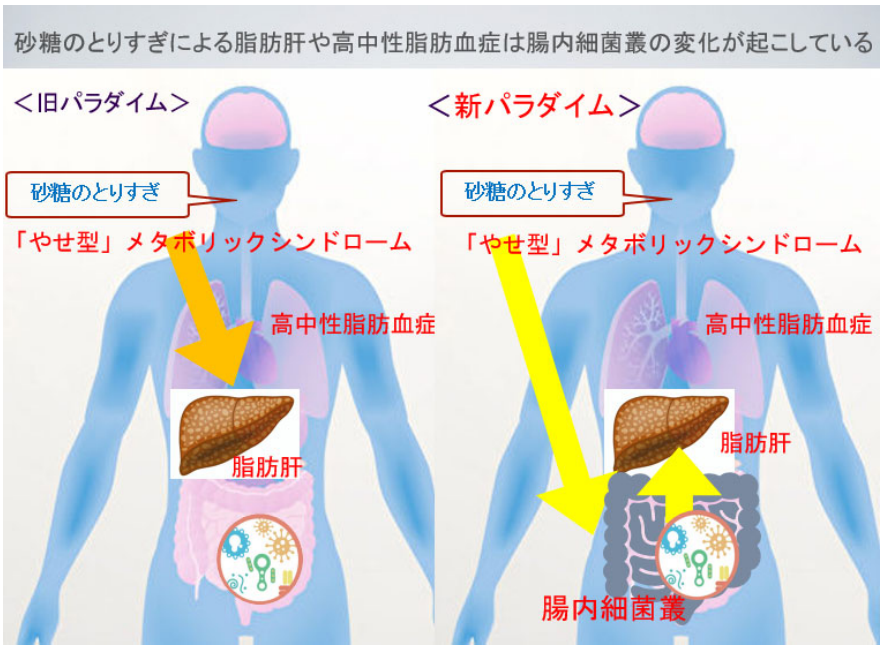

腸内細菌叢とがん発生の分子メカニズム

近年、腸内細菌叢の中には「コリバクチン」とよばれる遺伝子損傷性毒素を産生する菌が存在することがわかってきた。

<中略>

コリバクチン産生菌は、感染した大腸細胞のDNAを損傷すること、炎症モデルマウスに感染させると大腸発がんが惹起されること、大腸がん患者の55-67%からコリバクチン産生菌が検出されること、大腸がんで見つかる遺伝子変異の部位とコリバクチンの作用する塩基配列に共通性がみられることなどから、コリバクチン産生菌は新たな大腸発がん因子として注目されている。

【米国で特許取得】大腸がんリスク因子を測定/当社が「コリバクチン検査」の独占的実施権を取得(2023年7月31日、アデノプリベント)

日本で1年間に大腸がんを発症する人は約15万人、がんの部位別にみた罹患率では1位となっています。大腸がんの罹患率は、この40年で約7倍に増えており、その原因として食生活の欧米化(高脂肪・低繊維食)が関与していると言われています。

近年、”コリバクチン”という大腸がんの発生リスク因子に注目が集まっています。”コリバクチン”は大腸がん患者の7割が保持する、腸内細菌由来の毒性成分です。

これらの記事ではコリバクチンが大腸がんの新たな発生リスク因子として注目されているのですが、なぜこの菌が影響しているのか、世界中の若者の大腸がんの発症が増えていることとどのような関連があるのかはわかりません。

ただ気になるのは食生活の欧米化と大腸がんの関連がある可能性があり、具体的に言えば高脂肪・低繊維食が何か関連があるとすれば、大腸がん予防には低脂肪・高繊維食が大事ではないかという仮説が立てられます。

大腸がんはもはや高齢者の病気ではない!若い世代で大腸がんの発生率が高まっている理由とは?によれば、貧困によって砂糖入りの飲料や加工食品を選択するなど食事の質が低くなる傾向にあり、そのことが腸内細菌に影響を与えて、大腸がんのリスクを高めているのではないかという説が紹介されていました。

米国で発生したがんによる死亡者のほぼ半数は生活習慣の改善で予防できる可能性がある!で紹介した米国がん協会の研究によれば、がんと生活習慣の関係を調べたところ、2019年に米国で発生したがんによる死亡者のほぼ半数は生活習慣が要因になっている可能性があるそうです。

もし世界中の若者の食習慣に共通するものがあり、例えば、砂糖入りの飲料や加工食品を多く摂取している、野菜(食物繊維を含む)が不足しているという共通項があるのだとしたら、大腸がんを減らす方法になりうるかもしれませんね。

【追記(2025年5月26日)】

急増する若い世代の大腸がん、子どもの頃の腸内細菌が影響か、「毒素」の関連がついに判明

(2025年5月26日、ナショナルジオグラフィック)

今回の研究結果は、コリバクチン由来の変異シグネチャーをもつ参加者たちが10歳未満でコリバクチンにさらされていたことを示唆している。幼少期に腸内微生物叢(そう)へ与えられた「打撃」が、大腸がんの発症時期を20〜30年早めているのではないかと、アレクサンドロフ氏は考えている。

<中略>

アレクサンドロフ氏のチームは、幼少期に個人の免疫系や腸内微生物叢に大きな影響を与える要因が、何らかの役割を果たしていると考えている。たとえば、帝王切開と経膣分娩のどちらで生まれたか、抗生物質を使用したか、母乳か粉ミルクか、加工食品を多く摂取したかといったことが挙げられる。

子どもの頃に腸内細菌叢に起きたことが大腸がんの発症時期を早めている可能性がありますが、その原因は何かはわかっていないようです。

またコリバクチン産生菌は健康な人にも存在し、全員が大腸がんを発症するわけではなく、若い世代の大腸がんの発症の増加をコリバクチンだけに範囲を狭めて研究するのは時期尚早で、健康的な生活習慣を心掛け、早期発見・早期治療が重要なので、大腸がんの症状のサインを見逃さないことを心掛けたほうが良いようです。

■大腸菌がポリケチド合成酵素pksを用いてコリバクチンを合成し腸管内の細胞にDNAダメージを与えて大腸がんの発生にかかわっている

腸に住んでいるある平凡な細菌によって大腸がんは引き起こされる!(慶応義塾大学)

宿主の細胞にDNAダメージを与えうるいくつかのタンパク質が大腸菌には存在し、フェカーリス菌には存在していないことを明らかにしました。その中の一つにポリケチド合成酵素(解説)pksがあり、pksはがん化作用のあるコリバクチン(解説)とよばれる物質を合成できることが知られています。

ヒトでも大腸がんや炎症性腸疾患の患者において、pksを持つ大腸菌の割合は有意に高くなっていることが明らかになりました。そこで、pksを持たない大腸菌を作り出し、pksの大腸がんへの関与を調べたところ、pksを持たない大腸菌を感染させたマウスでは、pksを持つ大腸菌を感染させたマウスよりも大腸がんの悪性度が低くなっていることが示されました(図4)。

<中略>

大腸菌がpksを用いてコリバクチンを合成し腸管内の細胞にダメージを与えることによって、大腸がんの発生に関わっていることが明らかになりました(図1)。しかしながら、IL-10を産生できる正常マウスにpksを持つ大腸菌を感染させても大腸がんの発生はみられなかったことから、腸管内での「炎症」状態により「腸内細菌」叢のバランスを崩し、大腸菌などのある特定の細菌が増殖することが大腸「がん」の発生に重要であることが示されました。

大腸菌がポリケチド合成酵素pksを用いてコリバクチンを合成し腸管内の細胞にDNAダメージを与えて大腸がんの発生にかかわっているそうです。

【参考リンク】

- Arthur JC, Perez-Chanona E, Mühlbauer M, Tomkovich S, Uronis JM, Fan TJ, Campbell BJ, Abujamel T, Dogan B, Rogers AB, Rhodes JM, Stintzi A, Simpson KW, Hansen JJ, Keku TO, Fodor AA, Jobin C. Intestinal inflammation targets cancer-inducing activity of the microbiota. Science. 2012 Oct 5;338(6103):120-3. doi: 10.1126/science.1224820. Epub 2012 Aug 16. PMID: 22903521; PMCID: PMC3645302.

■まとめ

大腸がんはもはや高齢者の病気ではない!若い世代で大腸がんの発生率が高まっている理由とは?で紹介した2024年12月11日付けで医学誌「Lancet Oncology」に発表された研究によれば、世界の多くの国と地域で50歳未満の若い人の大腸がんの発生率が高まっており、また2023年3月に学術誌「サイエンス」に掲載された論文によれば、1990年代以降は多くの国で、50歳未満での大腸がんの発生率が毎年2~4%ずつ増えており、30歳未満ではより顕著であり、2023年3月に医学誌「CA: A Cancer Journal for Clinicians」に発表した論文でも、米国で55歳未満で診断された人の割合が1995年の11%から現在は20%まで増加しており、大腸がんはもはや高齢者の病気ではないといえます。

今回の研究では世界中の若者の大腸がんの発症要因として腸内細菌から分泌されるコリバクチン毒素が関与している可能性があり、もしこれが原因であるとしたら、どのようなメカニズムで起きているのか、気になるところです。

【関連記事】

「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」