> 健康・美容チェック > オメガ3脂肪酸 > DHA・EPA > 妊婦が魚を食べると、子供の認知機能が高まり、発達障害が起こりにくい

【目次】

■妊婦が魚を食べると、子供の認知機能が高まり、発達障害が起こりにくい

by Mark Mitchell(画像:Creative Commons)

妊婦が魚を食べると「子供の発達に好影響」という研究結果

(2016/1/23、Forbes)

妊婦が魚を食べるとその子供は認知機能が高まり、ASD(自閉症スペクトラム)等の発達障害が起こりにくいことが、スペインの環境疫学研究センターCREALの研究で分かった。

妊娠中に魚をたくさん食べた女性の子供は、認知機能テストでより高い得点を記録し、ASDなどの発達障害の発生も少ないことがわかったそうです。

妊娠中1週間340Gの魚を食べると胎児に良い?によれば、1週間に340g以下の魚類を摂っていた妊婦から生まれた子供は、340g以上摂っていた妊婦からの子供に比べて、言語能力、運動能力、社会性、すべての面で発達が遅れていたそうです。

■なぜ妊婦が魚を食べると子供の認知機能の発達のためにいいの?

妊娠初期(妊娠3ヵ月まで)に魚を摂取すると、子供の認知機能の発達に最も効果的なようだ。オメガ3脂肪酸と、いくつかの海藻に特有のドコサヘキサエン酸(DHA)が有効だと考えられている。DHAは一般的に、神経組織の発達や脳が機能するために必要な成分だからだ。

働く母親が子どもの夕食の主菜に魚料理を調理するのは9.3%|子供に魚を食べさせたほうが良い理由とはによれば、オックスフォード大学の大規模研究でも、健康な学童期の児童のDHA濃度が低い場合、読解力や記憶力が低く、DHA摂取を増やすことで、児童の認知発達を向上させることがわかっているそうです。

DHAは子どもの脳の発達を促し、記憶力、集中力、読解力、視力などを向上させるほか、睡眠を改善させる働きがあるそうです。

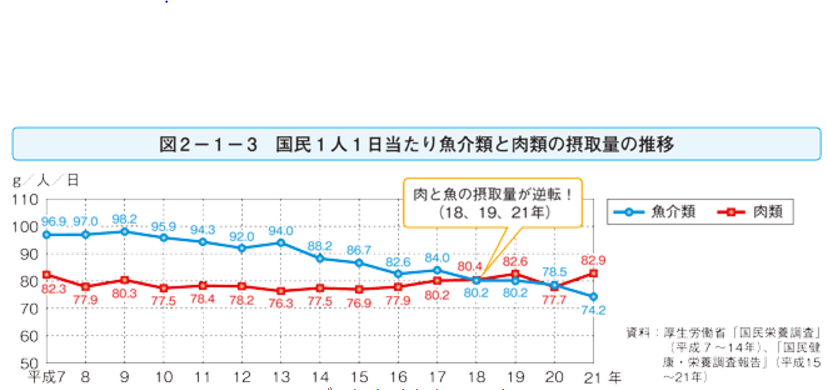

子どものDHA摂取と学習および行動能力に対する影響を研究している、オックスフォード大学のアレックス・リチャードソン博士によれば、現在の日本の子供の食事は魚料理中心だった昔に比べて肉料理中心になってきているため、オメガ3脂肪酸のDHAを摂取することがますます重要になっているそうです。

→ オメガ3脂肪酸 について詳しくはこちら

→ DHA・EPA|DHA・EPAの効果・効能・食品 について詳しくはこちら

■妊娠中にどれくらいの魚を摂取すればいいの?

アメリカで妊婦に勧められている魚の摂取量は週340グラムなのですが、この340gという数字は、FDA(米国食品医薬品局)のガイドラインで、水銀中毒のリスクを避けるために、妊婦の魚の摂取量は1週間に340gまでとしているようです。

魚に含まれる水銀が、胎児の神経系の発達に悪影響を及ぼす可能性があるのだ。アメリカ食品医薬品局(FDA)は妊娠中の女性に対し、メカジキやサメ、メキシコ湾のアマダイといった大型の魚は、少量でも摂取を控えるように呼びかけている。しかし、今回の調査では、クロマグロのような大型の魚による副作用は認められなかった。あるいは、そういった大型の魚に含まれる脂肪酸が、水銀による副作用を上回る効果を発揮している可能性もある。

しかし、今回の研究によれば、大型の魚も含め、魚を多く食べたことによる副作用は見られなかったそうです。

欧米人に比べて魚を多く食べる機会の多い日本人にとっては週340gという量は週2回青魚を食べれば十分摂取可能です。

サメ、メカジキ等の大型魚には水銀等を多く含んでいる可能性があるので、妊婦はその摂取を避けた方が良いとされていますが、私たちが日ごろから食べる機会が多いのは、イワシ、サバ、ニシン、ブリ、カツオ、マグロ、サケなどの青魚であり、それほど心配する必要はないと思います。

【関連記事】

→ 魚介類(オメガ3・EPA・DHA・タウリン・亜鉛)を積極的に摂る|おすすめの健康的ライフスタイル10箇条 についてくわしくはこちら

南極の宝石(EPA・DHAサプリメント)

南極の宝石(EPA・DHAサプリメント)

南極の宝石 5,122円(税込)

島根県産えごま油|オメガ3(αリノレン酸)を摂ろう!

島根県産えごま油|オメガ3(αリノレン酸)を摂ろう!

【新物】島根県産えごま油(50g)|低温圧搾生搾り|オメガ3(αリノレン酸)を摂ろう! 1,944円(税込)

この街を初めて訪れた方へ

この記事は、例えるなら「ばあちゃんの料理教室(ハクライドウ)」という街の中の「ひとつの家」です。

この街には、生活・料理・健康についての記事が、

同じ考え方のもとで並んでいます。

ここまで書いてきた内容は、

単発の健康情報やレシピの話ではありません。

この街では、

「何を食べるか」よりも

「どうやって暮らしの中で調整してきたか」を大切にしています。

もし、

なぜこういう考え方になるのか

他の記事はどんな視点で書かれているのか

この話が、全体の中でどこに位置づくのか

が少しでも気になったら、

この街の歩き方をまとめたページがあります。

▶ はじめての方は

👉 この街の歩き方ガイドから全体を見渡すのがおすすめです。

▶ この街の地図を見る(全体像を把握したい方へ)

※ 無理に読まなくて大丈夫です。

気になったときに、いつでも戻ってきてください。

この考え方の全体像(意味のハブ)

この記事で触れた内容は、以下の概念記事の一部として位置づけられています。

▶ 料理から見る健康

この街の考え方について

この記事は、

「人の生活を、断定せず、文脈ごと残す」

という この街の憲法 に基づいて書かれています。

▶ この街の憲法を読む