> 健康・美容チェック > コレステロール > 「レムナント」と「Non-HDLコレステロール」とは?基準値・対策|#ガッテン

2017年11月15日放送の「ガッテン」では「レムナントコレステロール」と「Non-HDLコレステロール」について取り上げました。

今回の重要なポイントは、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)や善玉コレステロール(HDLコレステロール)の値が正常でも、動脈硬化のリスクを高める「レムナントコレステロール」というものがある点です。

「レムナントコレステロール」と「Non-HDLコレステロール」を知ることで動脈硬化対策をしましょう!

【目次】

■レムナントコレステロールとは?

by Derek Bridges(画像:Creative Commons)

vol.25 高脂血症で注意すべきは「レムナント」と「小型LDL」|OMRON

レムナントは、血液中のリポたんぱく(中性脂肪やコレステロールがたんぱく質と結びついた複合体)が分解され生じる残り屑です。白血球の一種であるマクロファージが異物として取り込み、血管壁に沈着して、動脈硬化を促進させます。中性脂肪が高くて、善玉のHLDコレステロール値の低い人に多く、糖尿病の人にはその傾向が強くみられます。

脂質異常症治療のQ&A-|日本動脈硬化学会

レムナントは小腸由来のカイロミクロンや肝臓由来のVLDLなどのTGに富むリポ蛋 白が、血中でリポ蛋白リパーゼの作用により変化した中間代謝産物です。レムナント はLDL同様、動脈硬化惹起性であり、Ⅲ型高脂血症、家族性複合型高脂血症、糖尿病 性高TG血症、メタボリックシンドロームなどで冠動脈疾患発症の増加に関与してい ると考えられます。

レムナント / 中間型リポたんぱく|e-ヘルスネット(厚生労働省)

レムナントは脂肪が不完全燃焼したときにできる燃えかすのようなもので、内臓脂肪の蓄積に伴って血液中に増えやすい物質です。レムナントリポたんぱくあるいはレムナント粒子、中間型リポたんぱく(IDL: Intermediate Density Lipoprotein)とも呼ばれ、小粒子高密度LDL(スモールデンスLDL)とともに、動脈硬化惹起リポたんぱくとされています。

「レムナント(remnant)」とは、英語で「残り物」という意味があります。

今回の重要なポイントは、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)や善玉コレステロール(HDLコレステロール)の値が正常でも、動脈硬化のリスクを高める「レムナントコレステロール」というものがある点です。

食生活のバランスが崩れたりして、悪玉コレステロールが血液中に増え過ぎると、血管の壁の中にコレステロールが入り込んでしまいます。

すると、白血球の一種であるマクロファージがやってきてコレステロールを食べ、掃除しようとします。

しかし、マクロファージにはコレステロールを分解する力がありません。

食べ過ぎたマクロファージは死んでしまい、どんどん血管の壁の中にたまっていきます。

こうしてできるのがプラークなのです。

マクロファージは、悪玉コレステロールよりもレムナントを多く取り込んでいるという報告もあり、これが血管が詰まらせてしまう原因になってしまいます。

レムナントコレステロールは食事の摂りすぎによって上がる傾向にあるそうです。

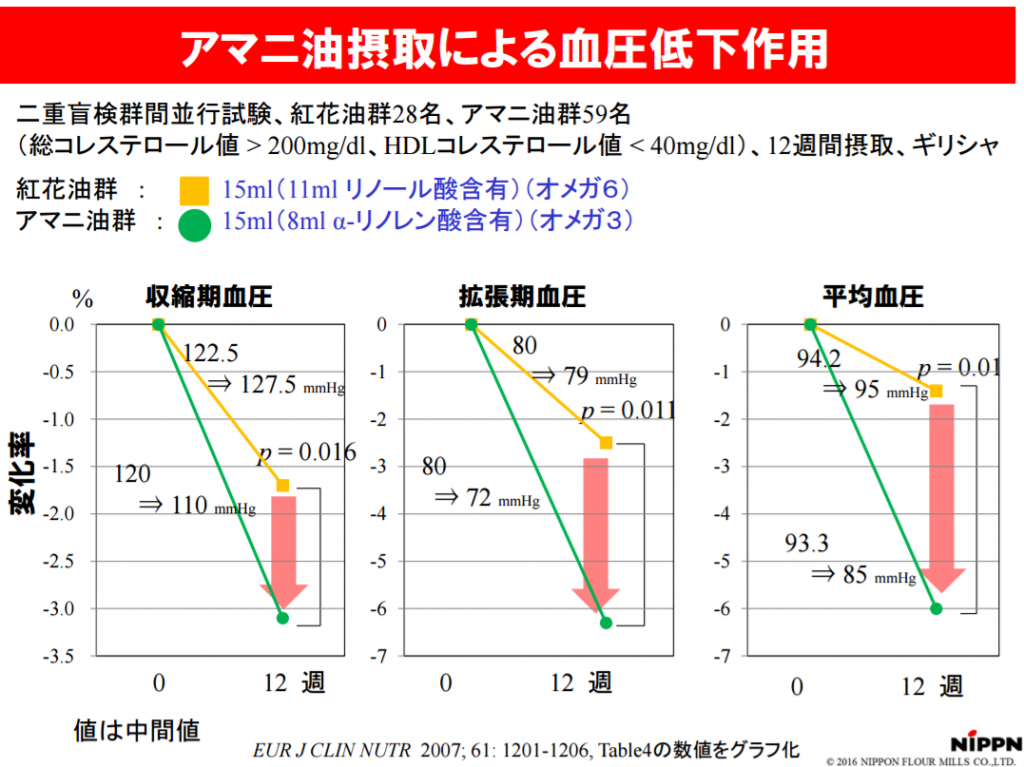

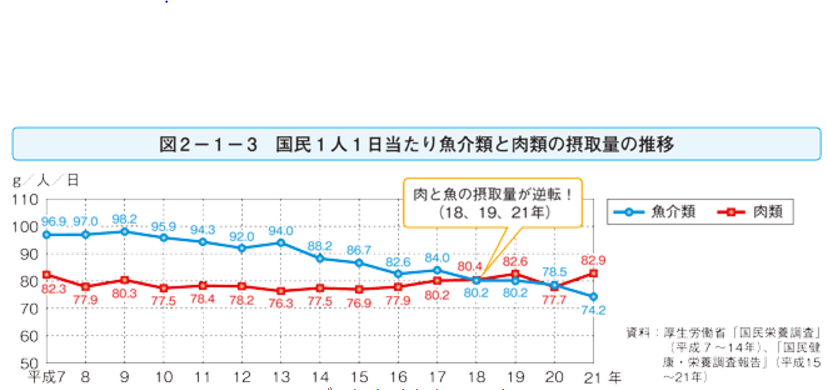

レムナントコレステロールを下げるには、肉よりも魚を食事に取り入れる、運動で適正な体重をキープすることが重要です。

■Non-HDLコレステロールとは?計算式

今回紹介したレムナントコレステロールやLDLコレステロールを併せて「Non-HDLコレステロール(ノンHDLコレステロール)」と呼ぶそうです。

「Non-HDLコレステロール」は、言葉通り、HDLコレステロールではないコレステロールという意味で、動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012年版より導入されているそうです。

なぜNon-HDLコレステロールに注目が集まっているのでしょうか?

新しい指標non-HDLコレステロール|キョーリン製薬

最近、メタボリック症候群や糖尿病が増えまして、この方たちは中性脂肪が高いといわれております。中性脂肪が高いと、レムナントとかsmall dense LDLコレステロールが高値になるといわれまして、これが動脈硬化を促進する因子ということもいわれています。LDLコレステロールだけを測定しますと、レムナントやsmall dense LDLコレステロール等々が無視されるということがあります

LDLコレステロールだけでなく、レムナントやsmall dense LDLコレステロールも動脈硬化を促進する因子であるにもかかわらず、LDLコレステロールだけを測定すると、それらの因子を見逃してしまうことがあるそうです。

【関連記事】

Non-HDLコレステロール=総コレステロールの数値-HDLコレステロールの数値

健康診断の数値をチェックする際に、総コレステロールが記載されていない場合もあります。

その場合には、LDLコレステロールに30を加えてみると目安になるそうです。

基準値の目安となる数値は、「150-169mg/dl やや危険」、「170mg/dl 危険」なのだそうです。

肥満気味の人や中性脂肪が高い人、糖尿病の人はNon-HDLコレステロールが高くなる傾向にあるので注意しましょう。

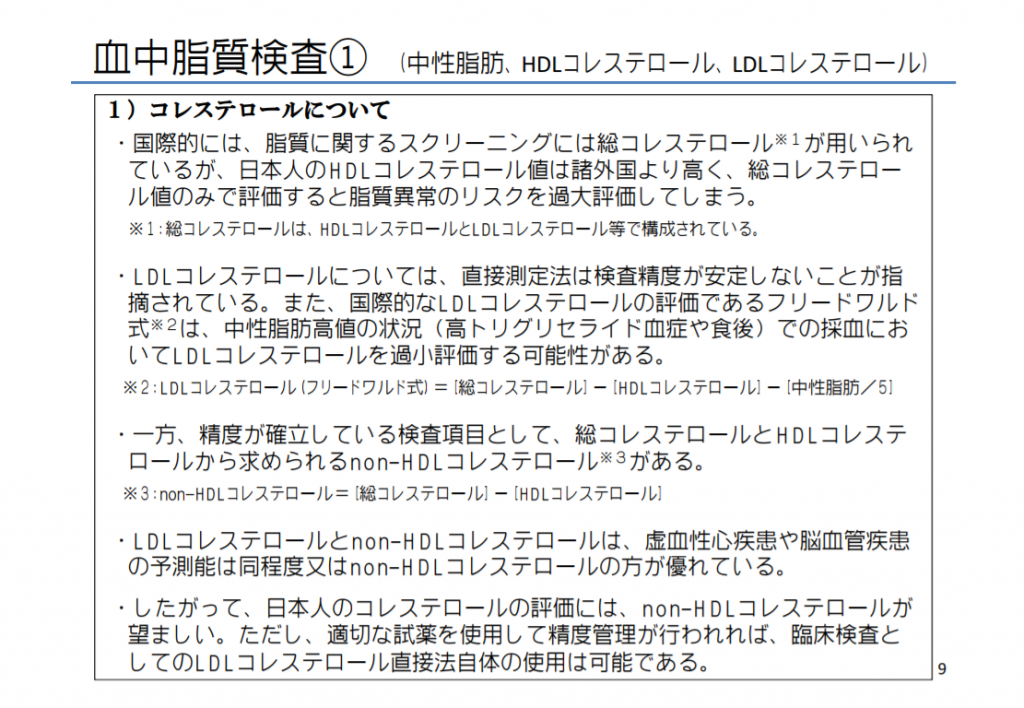

参考画像:第3期特定健診・特定保健指導に向けた見直しについて(2016/5/16、厚生労働省)|スクリーンショット

第3期特定健診・特定保健指導に向けた見直しについて(2016/5/16、厚生労働省)

・国際的には、脂質に関するスクリーニングには総コレステロール※1が用いられているが、日本人のHDLコレステロール値は諸外国より高く、総コレステロール値のみで評価すると脂質異常のリスクを過大評価してしまう。

※1:総コレステロールは、HDLコレステロールとLDLコレステロール等で構成されている。

・LDLコレステロールについては、直接測定法は検査精度が安定しないことが指摘されている。また、国際的なLDLコレステロールの評価であるフリードワルド式※2は、中性脂肪高値の状況(高トリグリセライド血症や食後)での採血においてLDLコレステロールを過小評価する可能性がある。

※2:LDLコレステロール(フリードワルド式)=[総コレステロール]-[HDLコレステロール]-[中性脂肪/5]

・一方、精度が確立している検査項目として、総コレステロールとHDLコレステロールから求められるnon-HDLコレステロール※3がある。

※3:non-HDLコレステロール=[総コレステロール]-[HDLコレステロール]

・LDLコレステロールとnon-HDLコレステロールは、虚血性心疾患や脳血管疾患の予測能は同程度又はnon-HDLコレステロールの方が優れている。

・したがって、日本人のコレステロールの評価には、non-HDLコレステロールが望ましい。ただし、適切な試薬を使用して精度管理が行われれば、臨床検査としてのLDLコレステロール直接法自体の使用は可能である。。

「特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会」によれば、科学的知見からnon-HDLコレステロールを保健指導対象者への指導に用いてはどうかという見直しの議論が起きているそうです。

ただ、健診の現場ではLDLコレステロールが定着してきているため、変更をする際に健診の現場で混乱が起きたり、国民への理解を求めることが必要になるため、non-HDLコレステロールに変更するメリットがあるかの議論が必要だとあります。

■Non-HDLコレステロール対策

〇大豆類・野菜

食物繊維はコレステロールの吸収を抑えてくれます。

〇青魚

青魚に含まれるEPAはNon-HDLコレステロールを下げてくれます。

【関連記事】

#たけしの家庭の医学

LPLを増やすことがレムナントコレステロールを減らす鍵!

✅LPLは筋肉で作られる

✅筋肉を有効に使うことでLPLを増やすことができる

✅階段一階分の上り下りを増やす(30段が目安)https://t.co/gZmCHqAXMa

運動による脂質代謝改善効果の分子機構を解明https://t.co/MjWcrK0zAd— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2019年5月14日

2019年5月14日放送の「たけしの家庭の医学」では筋肉で作られるLPLを増やすことがレムナントコレステロールを減らすカギで、その方法として、階段一階分の上り下りを増やすことをおすすめしていました。

→ コレステロールとは|コレステロール値を下げる食品・食事 について詳しくはこちら

→ 悪玉コレステロールを減らす方法|LDLコレステロールを下げる食品・食事 について詳しくはこちら