> 健康・美容チェック > 肝臓病(肝臓の病気) > NAFLD > 脂肪肝 > 【NHKスペシャル】“隠れ脂肪肝”が危ない!|3月24日

2019年3月24日(日)(午後9時~)放送のNHKスペシャルのテーマは「“隠れ脂肪肝”が危ない 」。

2019年6月3日放送のあさイチでも「隠れ脂肪肝」が取り上げられました。

【出演者】

- 川中美和准教授(川崎医科大学)

- 中島淳主任教授(横浜市立大学医学部)

- 宮坂昌之名誉教授(大阪大学医学部)

- 泉並木院長(武蔵野赤十字病院)

【目次】

■脂肪肝とは?簡単に!

脂肪肝についてはこのブログでも何度も取り上げてきています。

簡単にまとめると、脂肪肝は肝臓に中性脂肪がたまった状態で、脂肪肝の段階では生活習慣の改善で元に戻せることがわかっているのですが、そのままの状態で放置し悪化すると、肝臓が炎症を起こし、肝線維化を起こして硬くなり(肝硬変)、最悪の場合は肝臓がんになる恐れがあります。

今回注目するのは「隠れ脂肪肝」はどのことを指しているのかという点です。

今回取り上げる「隠れ脂肪肝」は、アルコールが原因の脂肪肝ではなく、食べ過ぎや運動不足による脂肪肝で、比較的肝臓の細胞が壊れておらず、血液検査の肝機能の数値に現れないものです。

→ 脂肪肝とは|脂肪肝の症状・原因・治し方 について詳しくはこちら

■脂肪肝が全身の病気につながる!カギは「炎症性サイトカイン」

自覚症状なし「隠れ脂肪肝」のリスク――放置で全身の深刻な病につながる恐れ(2019/3/23、NHKスペシャル「“隠れ脂肪肝”が危ない」取材班/Yahoo!ニュース 特集編集部)で、脂肪肝が全身のがんにつながるメカニズムを研究している大阪大学医学部の宮坂昌之名誉教授によれば、「炎症性サイトカイン」という伝達物質が鍵を握ると指摘しています。

以前取り上げた脂肪肝は、心筋梗塞や脳卒中の危険因子だった!?によれば、脂肪肝からTNF-αなどの炎症性サイトカインが放出されて、動脈硬化を促進してしまうということがわかっているそうです。

慢性炎症が深く関わっている疾患としては、「がん」「肥満、糖尿病」「脂質異常症」「心筋梗塞」「脳梗塞」「肝炎・肝硬変」「アトピー性皮膚炎」「喘息」「関節リウマチ」「老化、認知症、アルツハイマー病」「うつ病」「潰瘍性大腸炎」などがあり、現代人を悩ませる病気ほぼすべてに関与しているとといっていい。

Fatty liver imposes 91% higher risk for cancer(2018/11/11、Healio)で紹介されているメイヨ―クリニックのAlina M. Allen医師によれば、NAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)患者では、肝臓・子宮・胃・膵臓・結腸のがんのリスクが高いそうです。

【関連記事】

■人間ドックでは見つかりにくい「隠れ脂肪肝」を見つけるには「フィブロスキャン検査」がいい!

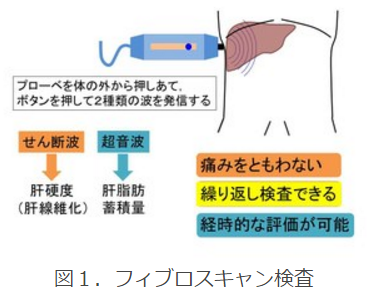

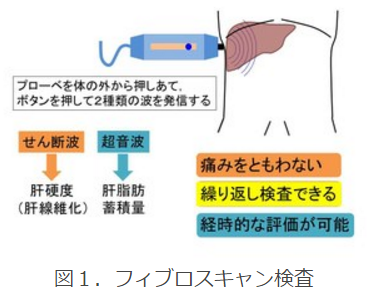

フィブロスキャン検査の特徴は痛みを伴わない、繰り返し検査できる、経時的な評価が可能である点。フィブロスキャンはプロ―ベ体の外から押し当て、ボタンを押して2種類の波(せん断波・超音波)を発信する。せん断は肝硬度(肝線維化)、超音波は肝脂肪蓄積量の測定に使われる。

フィブロスキャン検査の特徴は痛みを伴わない、繰り返し検査できる、経時的な評価が可能である点。フィブロスキャンはプロ―ベ体の外から押し当て、ボタンを押して2種類の波(せん断波・超音波)を発信する。せん断は肝硬度(肝線維化)、超音波は肝脂肪蓄積量の測定に使われる。

NASHはそのまま放置していれば肝硬変になる可能性が高く、脂肪肝のリスクの高い肥満の段階で検査を行うことが重要だと考えられます。

脂肪肝かどうかを調べる方法には超音波検査や肝生検がありますが、それぞれメリットとデメリットがありました。

腹部超音波検査は体への負担が少ないというメリットがあるものの、病気を判断するのは難しいというデメリットがあります。

また、肝生検は、診断には優れているものの、脇腹に針を刺して肝臓組織の一部を採取するため体への負担が大きいというデメリットがあります。

そこで、大阪市立大の徳原大介講師らが開発したのが、「フィブロスキャン」という超音波などを出す装置を腹部に当てると、NASHを判定する指標となる「脂肪の蓄積量」と「肝臓の硬さ」を測定できる方法です。

【たけしの家庭の医学】大豆のβコングリシニンがFGF21を増加させ脂肪肝改善!大豆製品の摂取量!|12月4日や肥満の子供は脂肪肝になりやすく、肝硬変リスクも高い|大阪市立大によれば、フィブロスキャンは、肝臓の線維化の程度(肝硬度:LSM)と脂肪の蓄積の程度(肝脂肪蓄積度:CAP)を同時に測定することができる新しい機器で、腹部超音波検査と同様のやり方で、痛みや出血を伴わずに非侵襲的に短時間で肝硬度と脂肪蓄積量を定量化することができます。

【肝臓にたまった脂肪の量(dB/m)】

230以上 脂肪肝の疑い

250以上 脂肪肝

※この数値は病院によって違いがあります。

フィブロスキャンができる病院を検索するには「フィブロスキャン 病院 地域名」で検索してみてくださいね。

【関連記事】

●肝臓の繊維化の指標となるFIB-4 index

肝臓の検査・エゴマで肝臓がん予防・肝臓がん治療(泉並木)|#世界一受けたい授業で解説をされていた泉並木院長(武蔵野赤十字病院)の協力で、隠れ脂肪肝のリスクを簡易的に調べられるチェックリストがNHKのサイトにあるので、ぜひ試してみてください。

隠れ脂肪肝リスクチェック|NHK(外部サイトに移動します)

【参考リンク】

■隠れ脂肪肝を予防・改善する6つのポイント

by Ben Webb(画像:Creative Commons)

隠れ脂肪肝チェックに挙げられていた項目を参考にすると、隠れ脂肪肝を予防・改善するポイントは6つ。

- 寝る前の食事

- 運動

- 甘い飲み物(清涼飲料水など)

- たんぱく質を含む食品

- 睡眠時間

- お酒

●寝る前の食事

夜食を取ると、肝臓の「時計遺伝子」が乱れ、代謝異常になり、太りやすくなる?で取り上げた

名古屋大の研究グループによれば、夜食など不規則な時間に食事を摂ると、インスリンの作用で肝臓の時計遺伝子のリズムが乱れてしまい、肝臓の代謝機能に異常を引き起こすことがわかったそうです。

●甘い飲み物に含まれる果糖

食後高脂血症|果糖のとりすぎは中性脂肪の増加につながる!?|ためしてガッテン(NHK)によれば、果糖の一部は中性脂肪に変わる性質があるものの、果糖には満腹感を感じにくいという特徴があるため、とりすぎてしまいがち。

【関連記事】

●運動

マイオカイン(血糖値を下げるホルモン)で糖尿病・脂肪肝を予防!簡単マイオカイン分泌法|#たけしの家庭の医学によれば、ウォーキング+スクワットで、筋肉を動かし、マイオカイン(肝臓の脂肪分解するホルモン)を分泌することで、糖尿病や脂肪肝の改善を行うことができます。

週250分の運動で脂肪肝改善 「やせなくても効果あり」|筑波大【論文・エビデンス】で取り上げた筑波大の研究グループによれば、肥満の人は、週250分以上早歩きなどのやや強めの運動をすると、体重が減らなくても、肝臓に蓄積した脂肪が減少したり、善玉コレステロールや肝臓の炎症を防ぐ物質「抗炎症性アディポカイン(adiponectin)」が増えていること、肝臓の貯蔵鉄(ferritin)と過酸化脂質(TBARS)の減少がわかったそうです。

こういう場合に運動はどのくらいの時間した方がいいですか?という質問になりがちですが、「一日に〇分しなければならないと考えると、そんなにしないといけないなら運動しない!」と思う人もいると思うので、とにかく運動は少しだけであっても効果があるとだけ覚えるようにしましょう!

【関連記事】

●食事

●たんぱく質(大豆)

●コーヒー

Boursier J, Diehl AM (2015) Implication of Gut Microbiota in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. PLoS Pathog 11(1): e1004559. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1004559

ちなみに、非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)と腸内細菌叢との関係を取り上げる研究もあることから、今後腸内環境を整えることと脂肪肝との関係があるというようなことも言われるようになるかもしれません。

→ 脂肪肝の改善方法 についてはこちら

■肝臓関連ワード

■肝臓とは|肝臓の機能・働き・位置(場所)

■肝臓の病気|肝臓病の初期症状・種類・原因

■脂肪肝とは|脂肪肝の症状・原因・治し方

■肝炎とは|肝炎(B型・C型・アルコール性)の症状・原因・チェック

■NASH(非アルコール性脂肪性肝炎)の症状・食事・改善方法

■NAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)とは・症状・原因

■肝硬変とは|肝硬変の症状・原因・食事

■肝臓がん|肝臓がんの症状(初期・末期)

■肝機能障害の症状・原因・食事・肝機能の数値

■肝臓の数値・検査値|ALT(GPT)・AST(GOT)・γ-GTP

■ALT(GPT)の基準値|ALTが高い原因

■AST(GOT)の基準値|ASTが高い原因

■γ-GTPの基準値|γ-GTPが高い原因

■肝臓に良い食べ物|肝臓と食事

■脂肪肝の改善方法(食事・運動・サプリ)

■肝臓がん予防によい食事・食べ物

■コレステロールとは|コレステロール値を下げる食品・食事

■中性脂肪とは・数値(正常値)・高い原因・下げる(減らす)

■亜鉛を含む食べ物・食品|亜鉛不足チェック・摂取量

■タウリンとは|タウリンの効果・効能|タウリンの多い食品・食べ物

筋肉における貧血の症状

筋肉における貧血の症状 脳における貧血の症状

脳における貧血の症状 心臓における貧血の症状

心臓における貧血の症状 その他の貧血の症状

その他の貧血の症状 肉類

肉類 魚介類

魚介類 野菜

野菜