【目次】

■日本人の平均寿命過去最高

厚生労働省の平成29年簡易生命表によれば、2017年の日本人の平均寿命は過去最高を更新し、女性は87.26年、男性は81.09年となっています。

ちなみに、厚生労働省の平成28年簡易生命表によれば、2016年の日本人の平均寿命は過去最高を更新し、女性は87.14歳、男性は80.98歳であり、厚生労働省の平成27年簡易生命表によれば、2015年の日本人の平均寿命は過去最高を更新し、女性は87.05歳、男性は80.79歳でした。

平均寿命が延びているのにはどのような理由があるのでしょうか?

15年の平均寿命は前年と比べて女性が0・22歳、男性が0・29歳延びた。男女ともがん、心疾患、脳血管疾患の「3大疾患」による死亡が減ったことが大きいという。3大疾患で死亡する確率は女性が46・92%、男性が51・60%だった。

がん、心疾患、脳血管疾患の三大疾患による死亡が減ったことが大きいそうです。

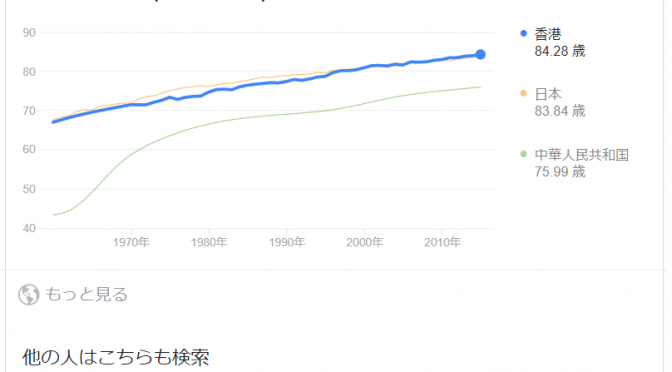

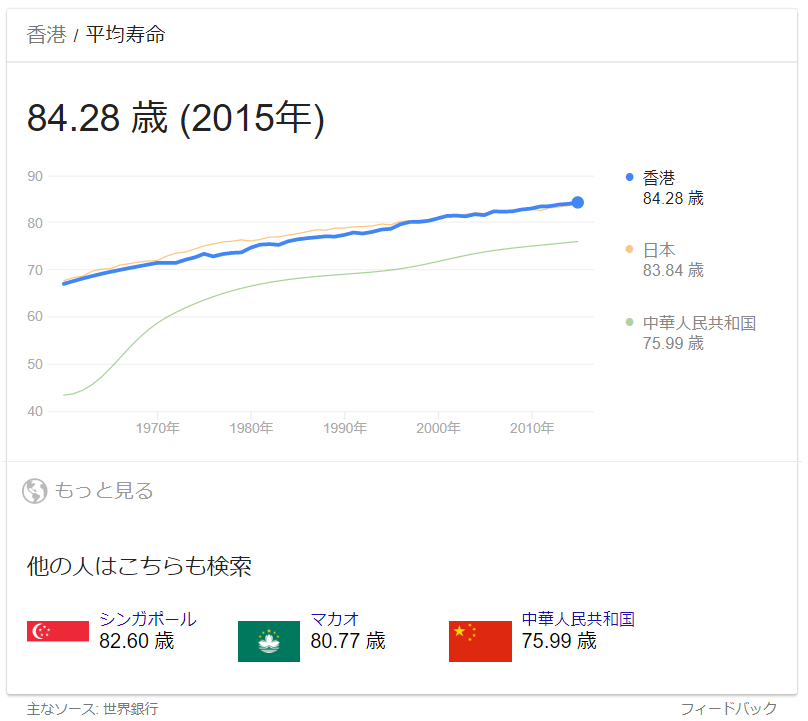

このニュースの中で気になったのは、香港の平均寿命の高さです。

参考画像:Google検索結果スクリーンショット

2016年の香港の女性の平均寿命は87.34歳、男性は81.32歳で、男女とも世界一の平均寿命となっています。

ちなみに、2015年の香港の女性の平均寿命は87.32歳、男性は81.24歳で、2015年も男女とも世界一の平均寿命となっています。

なぜ香港は平均寿命が世界一になれたのでしょうか?

■なぜ香港は平均寿命が世界一になれたのか?

by Studio Incendo(画像:Creative Commons)

(2014/8/3、日刊ゲンダイ)

1.貧富の差が小さく、教育水準が高い

「小さな国や地域のほうが長寿になるのです」と言うのは医学博士の左門新氏だ。

「米国のような大国は富裕層は長寿ですが、ジャンクフードをよく食べる貧しい人は長生きできず、平均寿命を押し下げています。これに比べて香港やアイスランド、スイスのような小さな国は貧富の差がそれほどなく教育水準が高い。健康への意識が強く、食生活や規則正しい生活に気をつかうため、長寿になるのです」

肥満と生活保護・貧困との関係-米によれば、肥満率が高い州は南部に多く、またフードスタンプ(日本で言えば生活保護のようなもの)の受給者も南部に偏っているということから肥満と貧困には相関関係があるのではないかと考えられます。

低収入ほど野菜不足-厚労省栄養調査によれば、厚生労働省が発表した2011年の国民健康・栄養調査によれば、低収入ほど野菜の摂取量が不足しているという結果が出たそうです。

低所得者ほど生活習慣に問題=野菜食べず、運動しないという記事によれば、低所得者ほど野菜を食べる量が少なかったり、運動の習慣がなかったりと、生活習慣に問題がある傾向があることがわかったそうです。

「所得と生活習慣等に関する状況」のグラフから見えてくるものー厚生労働省調査でも、年収が高い人ほどよい生活習慣を持っている(よい生活習慣を持っている人ほど年収が高い)傾向にあります。

健康格差とはや健康格差は、収入・学歴などが要因?でも取り上げましたが、社会的・経済的な格差が健康の格差を生んでいるということがWHOでも一つの問題として注目されているようです。

アメリカは健康に対する個人の意識・関心の高さの差が大きいによれば、アメリカはベジタリアンやヴィーガン、グルテンフリーなど食べ物・食事に対する種類が豊富なのですが、社会的・経済的な格差が関係しているのか、健康に対する個人の意識や関心の差が大きいようです。

収入に関係なく高学歴ほど病気リスクが低い|なぜ高学歴ほど循環器疾患(心筋梗塞や脳卒中)の発症リスクが下がるのか、仮説を考えてみたで紹介したミネソタ大学の久保田康彦・客員研究員(公衆衛生学)が行なった分析によれば、収入に関係なく、高学歴ほど心筋梗塞や脳卒中になるリスクが低いということがわかっています。

ただ、Twitterでは香港は日本以上に貧富の差があるという意見もありました。

【関連記事】

2.喫煙率が低い

香港は数年前に喫煙率が11%まで下がった。

香港の喫煙率は11%まで下がっているようです。

現在習慣的に喫煙している者の割合は、19.3%である。性別にみると、男性32.2%、女性8.2%であり、男女ともに10年間で減少傾向にある。

日本も喫煙率は減少傾向にありますが、19.3%あるそうで、いかに香港が低いのかがわかります。

がんや心疾患、脳血管疾患のリスク要因にたばこ(喫煙)が関係しているため、日本人の平均寿命を伸ばすには、いかに喫煙率を下げていくのかがポイントになりそうです。

【関連記事】

3.医食同源を心がけている

季節に合った薬膳スープを飲み、少しでも具合が悪いと街の薬屋で漢方薬を調合してもらう。太極拳と飲茶でストレスを解消し、家族を大切にして長寿の祝いを欠かさない。

香港の人たちは意識することなく、自然と健康的なライフスタイルを行なっている印象を受けます。

10年以上健康について携わっていて、ずっとアクセスデータを見ていますが、人は、楽しい時(遊びに出かける週末)は健康について考えないものです。

意識的に健康的なライフスタイルを送るのではなく、無意識にストレスのかからないライフスタイル(健康に対する不安を感じない)になれば、結果健康でいられるのだと思いますし、その一つの形が香港の人たちのライフスタイルだといえるのではないでしょうか。

■香港の健康長寿5つのヒミツ

2018年7月7日放送の「たけしの家庭の医学」では「香港の健康長寿5つのヒミツ」を取り上げました。

解説した原田和昌さん(東京都健康長寿医療センター)によれば、血管を若く保つことが最も重要であり、香港の方のライフスタイルが適しているといえそうです。

1.朝から太極拳で筋力アップ

筋肉がつくと食後の糖を吸収し血糖値の上昇を抑えられる。

【関連記事】

- 隠れ糖尿病の原因は脂肪肝と脂肪筋|#ためしてガッテン(#NHK)

- 血糖値を下げるグルット4活性術で糖尿病対策|#たけしの家庭の医学

- AMPキナーゼを運動で活性化させ、血糖値や中性脂肪を下げる|ためしてガッテン(NHK)

2.温かいもので高血圧を予防

冷たいものは血圧を上げ、温かいものは血圧を上げるそうで、香港の方は冷たい飲み物を飲まずに、熱いプーアル茶などで飲茶をとっていることで高血圧が予防できていると考えられるそうです。

3.運動後はたんぱく質を摂取

筋肉をつけるためにはタンパク質が重要です。

4.動脈硬化を予防する不飽和脂肪酸が豊富なナッツ類をお菓子でよく食べる

5.漢方食材

香港の塩分量も日本と同じ約10gですが、生姜や陳皮といった漢方食材に含まれるカリウムなどのミネラルを摂ることで塩分の排出に役立っていると考えられます。

→ 塩分(ナトリウム)の多少に関わらず、カリウムの量が少ないと高血圧になりやすい!?

■まとめ

香港の人たちのライフスタイルや健康への取り組み方、医療などに関心が集まるようになるかもしれません。