> アミノ酸 > アミノ酸の多い食べ物・食品|アミノ酸を効果的に摂取するにはアミノ酸スコアを知ろう!

【目次】

■アミノ酸の多い食べ物

by Michael Johnson(画像:Creative Commons)

日本人の食事摂取基準2015|厚生労働省によれば、たんぱく質の一日当たりの必要摂取量として、男性は約50g、女性は約40gとなっており、推奨量としては、男性60g、女性50gとなっています。

アミノ酸の多い食べ物とは、簡単に言うと、肉や魚、卵、乳製品、大豆製品などの、たんぱく質を多く含む食品です。

また、野菜や穀物にもたんぱく質が含まれているので、いろいろな食品を偏りなく食べると、各種アミノ酸を補給することができます。

■アミノ酸スコア

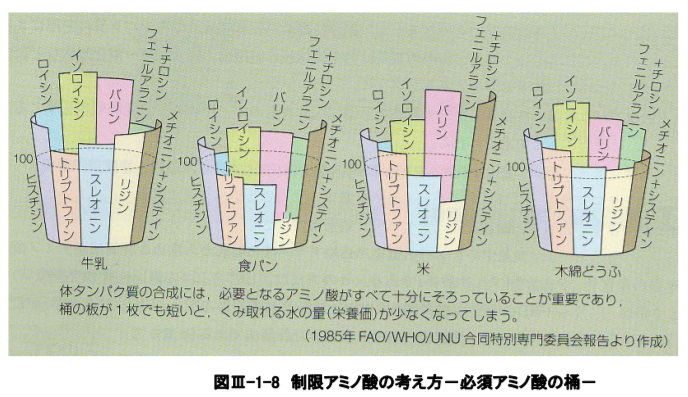

参考画像:特定保健指導の実践定期指導実施者育成プログラム|厚生労働省|スクリーンショット

特定保健指導の実践定期指導実施者育成プログラム|厚生労働省

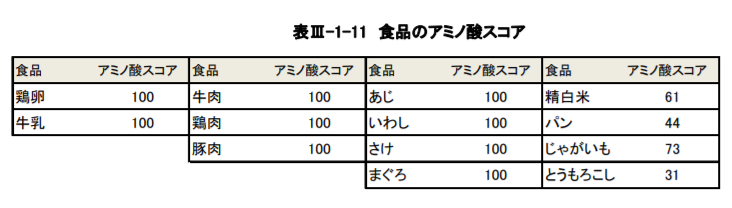

食品中のたんぱく質を必須アミノ酸の組成から評価する方法が、アミノ酸スコアである。この方法は、1973 年に FAO(国際連合食糧農業機関)と WHO(世界保健機構)、1985 年に FAO、WHO、UNU(国連大学)が設定したアミノ酸評価パターン(表Ⅲ-1-10)を用いた評価法である。

食品中のたんぱく質の必須アミノ酸含有量をそれらの評価パターンと比べて、それよりも低い値のアミノ酸を制限アミノ酸という。制限アミノ酸の中でも最も不足しているアミノ酸(第1制限アミノ酸という)含有量が、そのアミノ酸のアミノ酸評点パターンの何パーセントになるかがアミノ酸スコアで示される。制限アミノ酸がない場合は 100 となり、100 に近いものを「良質なたんぱく質」という(表Ⅲ-1-11)。

アミノ酸スコアとは、食べ物からアミノ酸を摂取する場合、あるアミノ酸量がいくら多くても、最も量の少ないアミノ酸に「たんぱく質再合成が制限される」という仕組みのことです。

つまり、アミノ酸を食品で摂る場合、アミノ酸スコアの原理によって、摂取したもののうち、必ずしも全てがたんぱく質合成に活用されるわけではないということです。

年をとって食が細くなり、必要摂取量のタンパク質(アミノ酸)を摂ることは食品だけでは難しいという方は、アミノ酸サプリメントなどを利用して、たんぱく質の合成能力を高め、またそれぞれのアミノ酸の力をより発揮できるようにしてください。

■アミノ酸の5大パワー

アミノ酸にはそれぞれに特有の働きがあり、組み合わせによってもさまざまな効果を発揮します。

ダイエット、スキンケア、免疫力アップ、集中力アップ、筋力アップが5大パワー。

その仕組みを知って、健康的な体作りに役立てましょう。

■ダイエット

体脂肪を燃やして、引き締まったカラダに!

アルギニン、リジン、アラニン、プロリンの4つのダイエットアミノ酸には、脂肪分解酵素リパーゼを活性化させ、体脂肪を分解して燃焼しやすくする、つまり脂肪を減らす効果があります。

さらに、体内に余分な水分や老廃物を排出するアルブミンという成分がつくられるので、水分代謝機能が高まり、むくみも解消します。

■スキンケア

肌の新陳代謝を促し、うるおいたっぷりの肌に!

アミノ酸は全身の血行を促進し、肌の新陳代謝を活性化させることで、古い角質がはがれ落ちる肌のターンオーバーをスムーズにし、シミやくすみを改善します。

アスパラギン、チロシン、セリン、プロリン、アルギニンの5つのアミノ酸をスキンケアアミノ酸(美肌アミノ酸)と呼びます。

■免疫力アップ

日頃から取り入れることで、病気にかかっても治りやすくなる!

細菌やウイルスから身を守る自己防衛力が「免疫力」です。

免疫システムに関わる細胞は、すべてアミノ酸でできています。

なかでも、アルギニンとグルタミンが重要。

グルタミンは細胞膜を通りやすく、免疫細胞の中に入ってエネルギー源になったり、免疫細胞を増やす働きがあります。

免疫力が過剰に反応してしまうのがアレルギーですが、アミノ酸にはアレルギーを防ぐ働きもあります。

アルギニン、グルタミンの2つのアミノ酸が免疫アミノ酸と呼びます。

■集中力アップ

集中力や記憶力がグーンとアップ!

アミノ酸には脳を刺激して、やる気を出す働きもあります。

神経伝達物質の材料となり、脳からの命令をスムーズに伝える作用もあります。

神経伝達物質には興奮性の物質と抑制性の物質があります。

やる気が出ないときは興奮性の伝達物質で、ブレーンアミノ酸と呼ばれるチロシン、アルギニン、イソロイシン、フェニルアラニンなどをとることでもうひと頑張りできます。

■筋力アップ

丈夫な筋肉を作って、健康的なカラダに!

激しい運動をすると、筋肉を構成する筋線維が疲労しますが、筋肉にはこれを修復する力があり、前よりも強くしなやかに生まれ変わり、筋力がつきます。

これをサポートするのがBCAA(分岐鎖アミノ酸)と呼ばれるバリン、ロイシン、イソロイシンです。筋肉の主成分で強い筋肉には欠かせません。

さらに、アルギニンは成長ホルモンに働きかけて、筋細胞を活性化し、筋力を強化したり、傷の治癒を早めてくれます。

これらをスタミナアップアミノ酸と呼びます。

→ アミノ酸の効果・効能・種類 について詳しくはこちら

→ アミノ酸ダイエット について詳しくはこちら

→ スキンケアアミノ酸 について詳しくはこちら