Nature communications誌に掲載された研究によれば、血中の長鎖オメガ3脂肪酸(EPA、DPA、DHA)が高いと死亡リスクが下がることがわかりました。

【参考リンク】

- Harris, W.S., Tintle, N.L., Imamura, F. et al. Blood n-3 fatty acid levels and total and cause-specific mortality from 17 prospective studies. Nat Commun 12, 2329 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-22370-2

■どんな研究?

この研究は、オメガ3脂肪酸(特に魚に多く含まれるEPA、DPA、DHAと、植物由来のALA)が人の血中濃度と、死亡リスク(全体の死亡や、心血管疾患、がん、その他の原因による死亡)の関係を調べたものです。

17の前向きコホート研究(長期間にわたって人を追跡調査する研究)のデータをまとめて分析し、42,466人の参加者を対象に、16年間(中央値)の追跡期間で15,720人の死亡を調べました。

■オメガ3脂肪酸

オメガ3脂肪酸は、健康に良いとされる脂質の一種で、以下のような種類があります:長鎖オメガ3脂肪酸(EPA、DPA、DHA):主に魚や魚油に含まれる。心臓病のリスクを下げる可能性があると注目されています。

α-リノレン酸(ALA):植物油(例:亜麻仁油)やナッツに含まれるが、効果は長鎖オメガ3ほど強くないとされています。

■この研究の主なポイント

●血中の長鎖オメガ3脂肪酸が高いと死亡リスクが下がる

血中のEPA、DPA、DHAの濃度が最も高いグループ(上位20%)は、最も低いグループ(下位20%)に比べて、全体の死亡リスクが15~18%低いことがわかりました。

具体的には、心血管疾患(心臓病や脳卒中)、がん、その他の原因による死亡リスクも低下していました。

例えば、EPA+DHAの高い人は、全体の死亡リスクが約13%減少し、心血管疾患による死亡リスクも同様に低下。

●ALA(植物由来のオメガ3)は効果が弱い

植物由来のALAは、死亡リスクの低下とほとんど関係がありませんでした。これは、ALAが体内でEPAやDHAに変換される効率が低いためと考えられます。

■まとめ

○長鎖オメガ3脂肪酸(EPA、DPA、DHA)の血中濃度が高い人は、全死亡リスクや心血管疾患、がん、その他の死亡リスクが有意に低いことがわかりました。

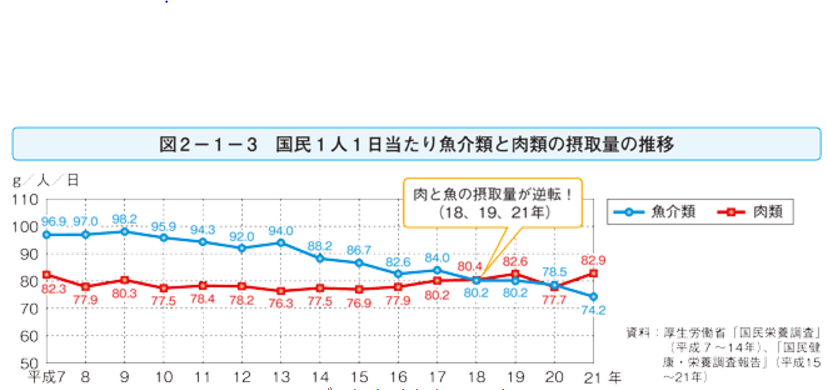

これは、魚や魚油を多く摂ることで、これらの脂肪酸の血中濃度が上がり、健康寿命が延びる可能性を示唆しています。

○ALAは効果がほとんど見られなかったため、魚やサプリメントから直接EPAやDHAを摂取する方が効果的と考えられます。

つまり、今回の研究を参考にすれば、魚(特にサバ、サーモン、イワシなど)を食べたり、必要に応じて魚油サプリメントを摂ることで、心臓病やがんによる死亡リスクを下がる可能性があるので、積極的に摂っていきましょう。

→ オメガ3脂肪酸やオメガ6脂肪酸の血中濃度が高い人はがんの発症リスクが低い! について詳しくはこちら

→ オメガ3の効果・効能・食べ物 について詳しくはこちら

→ DHA・EPAを含む食品 について詳しくはこちら

【新物】島根県産えごま油(50g)|低温圧搾生搾り|オメガ3(αリノレン酸)を摂ろう! 1,944円(税込)

【関連記事】