> 健康・美容チェック > 動脈硬化 > コレステロール > ldlコレステロール > 「大麦」は悪玉コレステロールを減らして動脈硬化予防に役立つ食材|大麦レシピ|みんなの家庭の医学

2016年6月14日放送のみんなの家庭の医学では「動脈硬化の原因の一つである悪玉コレステロールを減らす方法」について取り上げました。

解説 椎名一紀さん(東京医科大学病院循環器内科)

「動脈硬化やコレステロール値が心配」という悩みを抱えていると毎日不安ですが、そんな悩みがなくなれば、ストレスなく楽しい毎日が過ごせて長生きすることができますので、悪玉コレステロールを下げる食品・食事で予防を行ないましょう!

【目次】

■動脈硬化とは

血管は、加齢とともに傷つきやすくなり、体中の血管が動脈硬化によって傷だらけになると、傷ついた部分から悪玉コレステロールが侵入し、血管の内側にプラーク(コブのような膨らみ)を形成します。

そして、徐々に血管の壁は厚くなり、血管内のプラークが破れて血栓ができると、血流に乗って、血管が詰まってしまい、心筋梗塞や脳梗塞になる恐れがあります。

【補足】アテローム性動脈硬化症

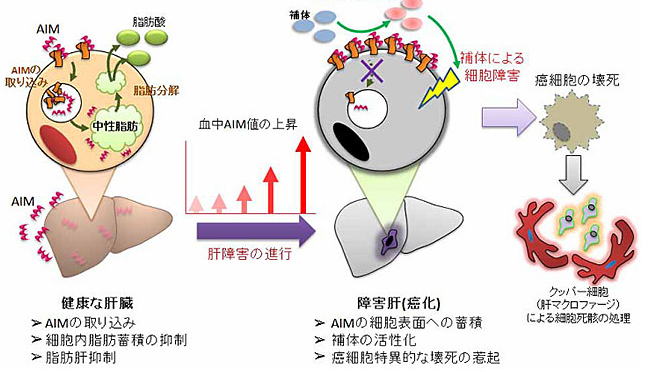

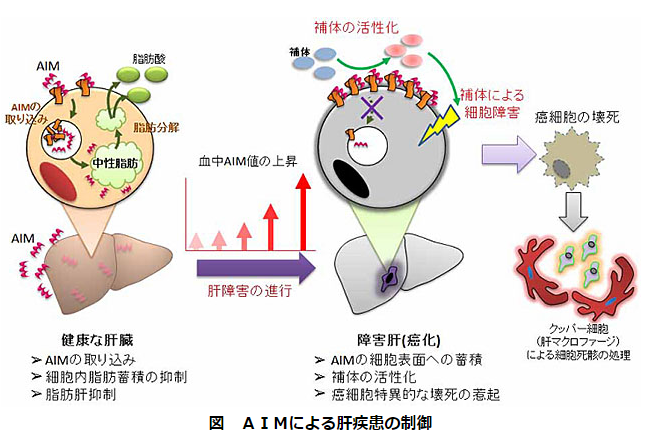

アテローム性動脈硬化症とは、高血圧や高血糖などの理由により血管内膜が傷つき、その隙間から血管内膜の下に入り込んだコレステロールが白血球の一種であるマクロファージに捕食され、その死骸が溜まり、アテローム(粥状の塊)と呼ばれる沈着物(血液中の脂肪、コレステロール、カルシウムおよびその他の物質)が動脈の内側に蓄積した状態で、血管のしなやかさが失った状態です。

50歳以上の約3割が、悪玉コレステロール過多などの脂質異常症の疑いがあるというデータがあるそうです。

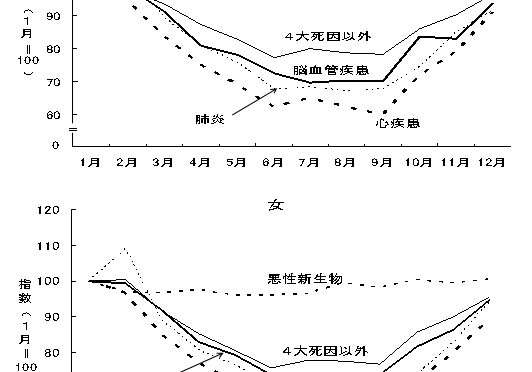

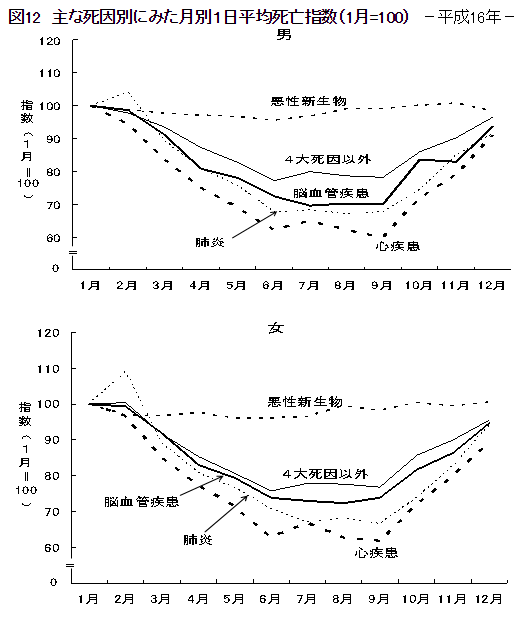

また、年間約31万人が動脈硬化が原因で起こる脳疾患や心疾患で亡くなっているそうです。

→ 動脈硬化とは|動脈硬化の症状・原因・改善方法 について詳しくはこちら

■「大麦」は悪玉コレステロールを減らす食材

by Jessica Spengler(画像:Creative Commons)

悪玉コレステロールを減らして、動脈硬化を予防する食材として番組が紹介したのは「大麦」。

江戸時代に75歳まで生きた徳川家康も「大麦」を主食にしていたそうです。

アメリカ農務省の2004年の研究報告によれば、30代~50代のコレステロールが高めの人に大麦を中心とした食生活を5週間続けてもらった結果、悪玉コレステロールの値が13.8~17.4%も減少したそうです。

アメリカ・ミネソタ大学の2007年の研究によれば、155名の悪玉コレステロールが高い方に大麦を6週間食べてもらった結果、悪玉コレステロール値が9~15%減少したそうです。

大麦に豊富に含まれている「大麦βグルカン」という水溶性食物繊維は、コレステロールを材料とする胆汁酸を体外に排出してくれる働きがあるそうです。

胆汁酸の排出で肥満や糖尿病が改善|モズクやコンニャクを食べるとメタボ予防ができる?によれば、肝臓から腸に分泌される「胆汁酸」の排出を促すことで、肥満や糖尿病、メタボリックシンドロームの改善が期待できるそうです。

【関連記事】

「大麦βグルカン」は腸に入ると水に溶け、ゲル状に変化し、胆汁酸を包み込み、便といっしょに体外へ排出してくれる働きがあるそうです。

そうなると、足りなくなった胆汁酸を補おうと、肝臓は血液中からコレステロールを集めて、新たな胆汁酸を作ろうとする結果、血液中の悪玉コレステロールが減少し、動脈硬化の予防が期待できるのだそうです。

→ 食物繊維の多い食品|水溶性食物繊維・不溶性食物繊維 について詳しくはこちら

【関連記事】

■「大麦」は食後の血糖値を抑える

大麦には、食後の血糖値を抑える働きもあるそうです。

大麦を3割混ぜた麦ごはんを食べた場合は、血糖値の上がり方は非常に緩やかになるそうです。

それは、「大麦βグルカン」が糖質と混ざり合うことで、消化吸収が緩やかになり、食後の血糖値の急上昇が抑えられるからなのだそうです。

→ 血糖値を下げる食品 について詳しくはこちら

■動脈硬化予防に必要な大麦の摂取量とは?

悪玉コレステロール値の低下が期待できるのは、大麦βグルカンを1日3g摂取した場合で、麦ごはん(白米に3割大麦を混ぜた)4杯分に相当するそうです。

水溶性食物繊維が多いネバネバ食材を一緒に摂取するとよいそうです。

ネバネバ食材には、長芋、納豆、めかぶ、オクラなどがあります。

【関連記事】

■慈恵大学病院の大麦レシピ

毎日麦ごはん4杯分を摂取するのは大変なので、慈恵医大病院が出している大麦レシピなどを参考にすると良さそうです。

■大麦入りネバネバ小鉢

【材料(2人前)】

- 長芋(すりおろし) 60g

- ゆでた大麦 60g

- めかぶ 1パック

- 納豆 20g

- ゆでたオクラ 60g

- うずらの卵 2個

【作り方】

- すり下ろした長芋に、ゆでた大麦を加えて混ぜます。

- お茶碗に1を盛り付けて、その上に、納豆、めかぶ、ゆでたオクラを乗せて、うずらの卵を乗せて完成です。

※大麦ごはん1/2杯分の大麦がとれます。

※水溶性食物繊維が豊富なネバネバ食材を加えて、さらに相乗効果が!

■大麦の豆乳スープ

【材料(2人分)】

- ニンジン 20g

- チンゲン菜 100g

- ゆでた大麦 60g

- 大豆の水煮 50g

- 鶏がらスープの素 顆粒5g

- 豆乳 150cc

- 水溶き片栗粉 適量

【作り方】

- お湯を沸騰させて、適当な大きさに切ったニンジンとチンゲン菜の軸を煮ます。

- 煮えたら、ゆでた大麦と大豆の水煮、鶏ガラスープの素を加えます。

- 豆乳を入れて、ひと煮たちさせます。

- 残りのチンゲン菜を加えて、塩コショウで味を調えます。

- 火を止めて、水溶き片栗粉でとろみをつけて出来上がりです。

その他にも、大麦ミートソース(ひき肉の量を減らしてゆでた大麦を代わりに加える)や大麦キーマカレー(ひき肉と大麦を炒める)を紹介していました。

|

|

新品価格 |

![]()

→ 悪玉コレステロールを減らす方法|LDLコレステロールを下げる食品・食事 について詳しくはこちら

【コレステロール関連記事】

続きを読む 【たけしの家庭の医学】「大麦」は悪玉コレステロールを減らして動脈硬化予防に役立つ食材!慈恵大学病院の大麦レシピ

-e1534902412651-672x372.jpg)

-e1534902412651-768x1024.jpg)