ハクライドウがこれまで培ってきた約20年の健康情報をまとめた10箇条を紹介します。

あなたの健康的なライフスタイルにこの10箇条を取り入れていきましょう。

今回は「ブラウンフード」です。

ブラウンフードとは、精製されていない玄米など茶色い炭水化物です。

【目次】

■低GI

●血糖値が上がりにくい

ブラウンフードダイエットとは?|低GIの食べ物を選んでダイエット

茶色の炭水化物は、血糖値をゆるやかに上げて脂肪を付けづらい低GIのものが多数で、食物繊維も豊富です。

GI値(グリセリック・インデックス:)は食品が糖に変化し血糖値が上がるスピードを表す指標です。

消化しやすい食品を食べると血糖値が急激に上がりますが、GI値が低い繊維質の食べ物は血糖値が上がりにくいです。

●中性脂肪

善玉コレステロールをアップする方法|パワーウォーキング・低GI食品・トマト・ラム肉・アオサ・椎茸|#主治医が見つかる診療所

GI値の数値が高いと中性脂肪が上がりやすいそうです。

■玄米(ガンマオリザノール)

●γオリザノール

糖尿病の予防には白米などの精白した穀物より玄米などの全粒穀物を食べる人のほうがよい|米ハーバード大

米ハーバード大などの研究チームによれば、白米などの精白した穀物より玄米などの全粒穀物を食べる人のほうが2型糖尿病の発症リスクが低いそうです。

米ハーバード大などの研究チームによれば、日常的に摂取する白米の3分の1を玄米に置き換えることにより、2型糖尿病の発症リスクが16%下げ、また、日常的に摂取する白米すべてを玄米などの全粒穀物に置き換えれば、2型糖尿病の発症リスクは最大36%下がると推計されています。

玄米に含まれる「ガンマオリザノール」に糖尿病の改善・予防効果|琉大など研究グループ

玄米に含まれる「ガンマオリザノール」に、糖尿病の改善・予防効果があることがわかったそうです。

玄米のΓオリザノールが脳に働きかけ高脂肪食への誘惑を軽減する?

琉球大学の益崎裕章教授のマウスの実験によれば、玄米を食べると、脂っこい食事への誘惑が軽減され、肥満や糖尿病の予防に役立つと期待されるようです。

琉球大学の研究によれば、玄米に含まれる「ガンマオリザノール」が高脂肪食の摂取による視床下部における小胞体ストレスの亢進を抑制し、高脂肪食の過剰摂取を防ぐことによって、糖尿病の改善・予防効果があることがわかったそうです。

●リポポリサッカライド(LPS)

【免疫力UP】リポポリサッカライド(LPS)が多く含まれる食べ物|#世界一受けたい授業(杣 源一郎)によれば、リポポリサッカライド(LPS、リポ多糖)は、土壌や自然に含まれる微生物にあるものです。

マクロファージ(貪食細胞)が悪い菌や死んだ細胞を食べてくれているのですが、免疫力が低い人はマクロファージがあまり活動していません。

リポポリサッカライド(LPS)はこのマクロファージを活性化させてくれるのです。

リポポリサッカライドを取り入れると、マクロファージを活性化させることで、免疫力がアップし、風邪やインフルエンザの予防、肌荒れ改善、花粉症・がん・糖尿病・認知症・骨粗しょう症の予防ができると期待されるそうです。

リポポリサッカライドは皮の部分に含まれているので、お米であれば玄米、そばであれば十割そばがオススメです。

→ 玄米の健康効果 について詳しくはこちら

■マグネシウム

血糖値が上がりにくい食材は精製されていない玄米など茶色い炭水化物。

玄米などに含まれる食物繊維が血糖値を上げにくくし、マグネシウムがインスリンの働きを活性化してくれるそうです。

マグネシウムが糖尿病抑制(2012/9/25)によれば、食事でマグネシウムを摂取している人は糖尿病になりにくいということが福岡県久山町の住民の健康診断データを21年間にわたって追跡した九州大チームの調査で確認されています。

また、マグネシウムとタウリンを多く摂取している人は、高血圧・高脂血症・糖尿病・肥満が少ない?|世界一受けたい授業 12月4日で紹介した家森幸男先生によれば、高血圧・高脂血症・糖尿病などに関係しているのはマグネシウムとタウリンであることが研究でわかっているそうです。

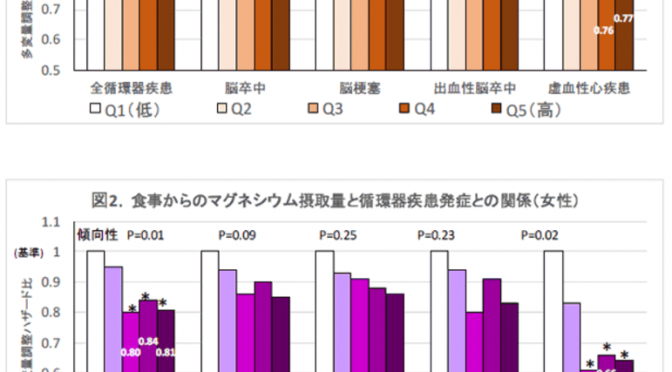

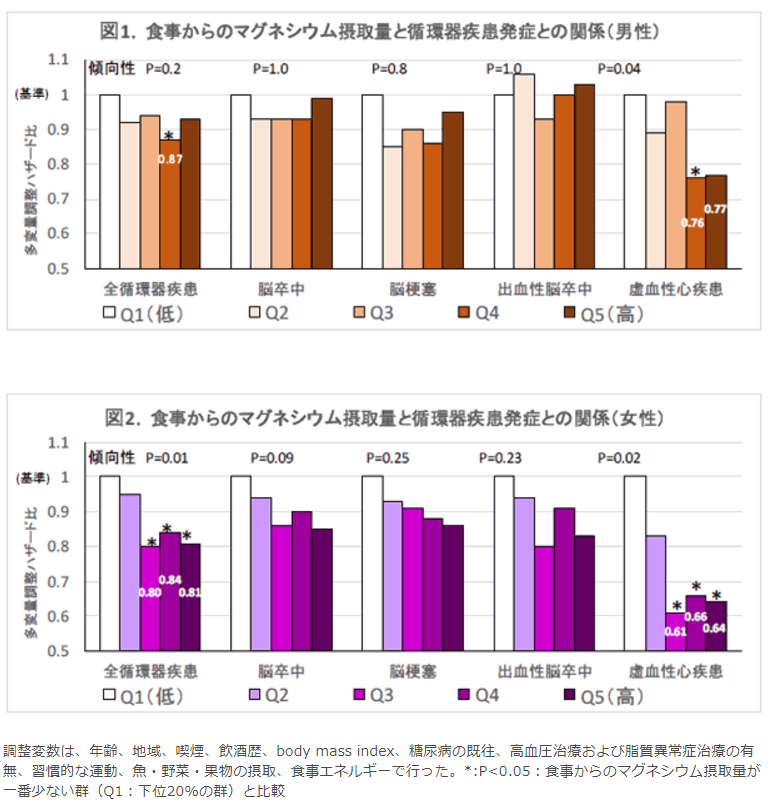

食事からのマグネシウム摂取量が多いグループは虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)の発症リスクが低い|#国立がん研究センター

参考画像:食事からのマグネシウム摂取量と虚血性心疾患発症との関連-多目的コホート研究(JPHC研究)からの成果-(2017/9/8、国立がん研究センター)|スクリーンショット

国立がん研究センターと国立循環器病研究センターの共同研究によれば、食事からのマグネシウム摂取量と循環器疾患(脳卒中及び虚血性心疾患)との関連を検討したところ、マグネシウム摂取量が多いグループは虚血性心疾患の発症リスクが低いことがわかったそうです。

→ マグネシウムを含む食品 について詳しくはこちら

→ 血糖値(正常値・食後血糖値・空腹時血糖値)・血糖値を下げる食品 について詳しくはこちら

■まとめ

白米よりも玄米、食パンよりもライ麦パン、うどんよりもそばなど、積極的に茶色の食品を食べるようにしましょう。

長崎島原手延べえごまそば1kg|「麺(蕎麦)で食べるエゴマ」でオメガ3の栄養を手軽にとりいれよう!【ご自宅用・ギフトにも】

3,780円 → 3,402円(税込)

えごまそばには、話題の健康成分「αリノレン酸(オメガ3)」を含むえごまを練り込み、360年余りの伝統を誇る長崎県島原の手延製麺技術で仕上げました。

えごまそばは、発売以来、多くのお客様にご好評いただいている人気商品で、インターネット販売限定で10年以上のロングセラー商品です!

えごまそばは、インターネットではここでしか買えません!店頭では販売しておりません!

「麺で食べるえごま」は、蕎麦好きの方やご高齢の方、海外の方にも喜ばれています。