> 健康・美容チェック > 腸内フローラを改善する食べ物 > 肥満やメタボの第3の要因に腸内フローラ(腸内細菌叢)が関係している?和食を食べて予防しよう!

【目次】

- 肥満やメタボの第3の要因に腸内フローラ(腸内細菌叢)が関係している?和食を食べて予防しよう!

- やせ型腸内細菌と肥満型腸内細菌

- どんなことで腸内細菌叢のバランスは崩れてしまうの?

- 腸内細菌叢を健康に保つ方法

■肥満やメタボの第3の要因に腸内フローラ(腸内細菌叢)が関係している?和食を食べて予防しよう!

by zenjiro(画像:Creative Commons)

肥満、第3の要因に「腸内細菌の変化」 伝統的な和食で予防可能

(2014/5/6、産経新聞)

肥満やメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を引き起こす大きな環境要因に食べ過ぎや運動不足が挙げられる。3つ目の環境要因として、膨大な腸内細菌の集まりである腸内細菌叢(そう)が関係していることが、ゲノム(全遺伝情報)解析が進んだことで明らかになってきた。専門家は健全な腸内細菌叢を保つには欧米型の食事ではなく、伝統的な和食が良いと推奨している。

肥満やメタボリックシンドロームを引き起こす第三の要因として腸内細菌叢(腸内フローラ)が関係しているのではないかと考えられているそうです。

■やせ型腸内細菌と肥満型腸内細菌

やせない原因は腸にあった!?やせ型腸内細菌と肥満型腸内細菌|腸サビ|世界一受けたい授業 10月29日によれば、腸内細菌の中に肥満型腸内細菌とやせ型腸内細菌がいることが分かってきたそうです。

肥満型腸内細菌とヤセ型腸内細菌は両方とも誰もが持っており、同じものを食べていても、肥満型腸内細菌が多い場合は、栄養の吸収をどんどん促進させて肥満になってしまうのだそうです。

ヤセ型腸内細菌を多く持っている人は太りにくい体質ということになります。

米ワシントン大学の研究によると、肥満型腸内細菌を与えたマウスとやせ型腸内細菌を与えたマウスを同じエサで育てた実験で、肥満型腸内細菌を与えたマウスは体脂肪が47%も増えたのに対し、やせ型腸内細菌を与えたマウスは27%しか増えなかったという結果になったそうです。

アメリカ人には肥満型腸内細菌を持つ人が多いと言われており、日本人にはヤセ型腸内細菌を持つ人が多いと言われています。

それは和食や食物繊維の多い野菜をよく食べているため、肥満型腸内細菌が抑制されているのではないかと考えられるそうです。

今回の記事でも同様のことが書かれています。

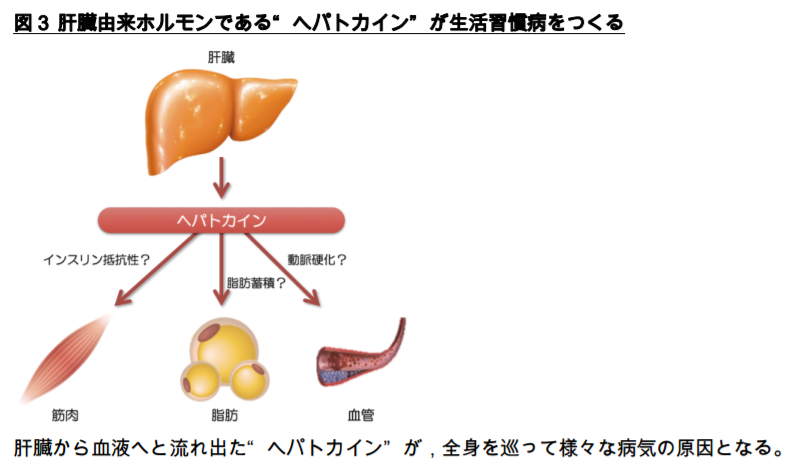

「腸内には約1千種、総重量で1キロの細菌が存在し、共生している。それらの共生関係が崩れると、肥満・メタボといった代謝性疾患やアレルギーなどの免疫疾患につながる」と本田氏は解説する。

理化学研究所統合生命医科学研究センターの本田賢也・消化管恒常性研究チームリーダーによれば、腸内細菌叢のバランスが崩れると免疫疾患につながるそうです。

■どんなことで腸内細菌叢のバランスは崩れてしまうの?

どんなことによって、腸内細菌叢のバランスは崩れてしまうのでしょうか?

共生関係を崩すものとしてはまず、脂肪が多くカロリーの高い欧米型の食事が挙げられる。本田氏によると、高脂肪食を1週間続けただけで細菌叢の構成が変化したという複数のデータがあり、肥満の原因となる細菌は「食事で摂取した糖類などの分解を促進し、体内により吸収しやすい形にする働きがある。そういう菌が高脂肪食を好み、それを餌に増えるのではないか」。

次に、食物繊維の少ない食事や、同じメニューを繰り返し食べることも共生関係を崩す。いずれのケースも「バクテロイデスとファーミキューテスという腸内細菌のグループの細菌量が変化して崩れる」ことが判明している。

高脂肪食を続けることや食物繊維の少ない食事、同じメニューを繰り返し食べることによって、腸内細菌の共生関係を崩してしまうそうです。

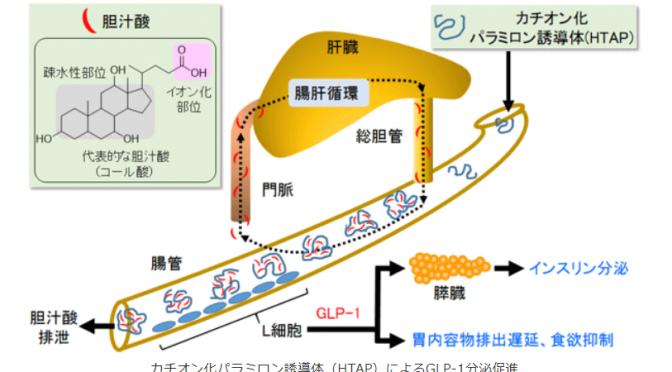

例えば、高脂肪の食事が善玉菌殺す-北大グループ研究によれば、高脂肪の食事を食べると、胆汁が大腸の善玉菌を殺し、腸内細菌のバランスを壊すことがわかっています。

■腸内細菌叢を健康に保つ方法

では、どのようにすれば、腸内細菌叢を健康に保つことができるのでしょうか?

現時点で最大の予防方法は食事にあるという。

本田氏は「健全な腸内細菌叢を保つためには、野菜を含め、さまざまな食材を少しずつ摂取できる伝統的な和食が適している」と話している。

肥満やメタボリックシンドロームにならないためには、食物繊維が豊富な伝統的な和食をとることで、健全な腸内細菌叢を保つことが重要だということですね。

→ 腸内フローラを改善する食べ物 について詳しくはこちら