> 健康・美容チェック > 脈拍 > 不整脈とは|不整脈の症状・原因・判断する基準の脈拍・3つの種類(頻脈・徐脈・期外収縮)

【目次】

■不整脈とは?

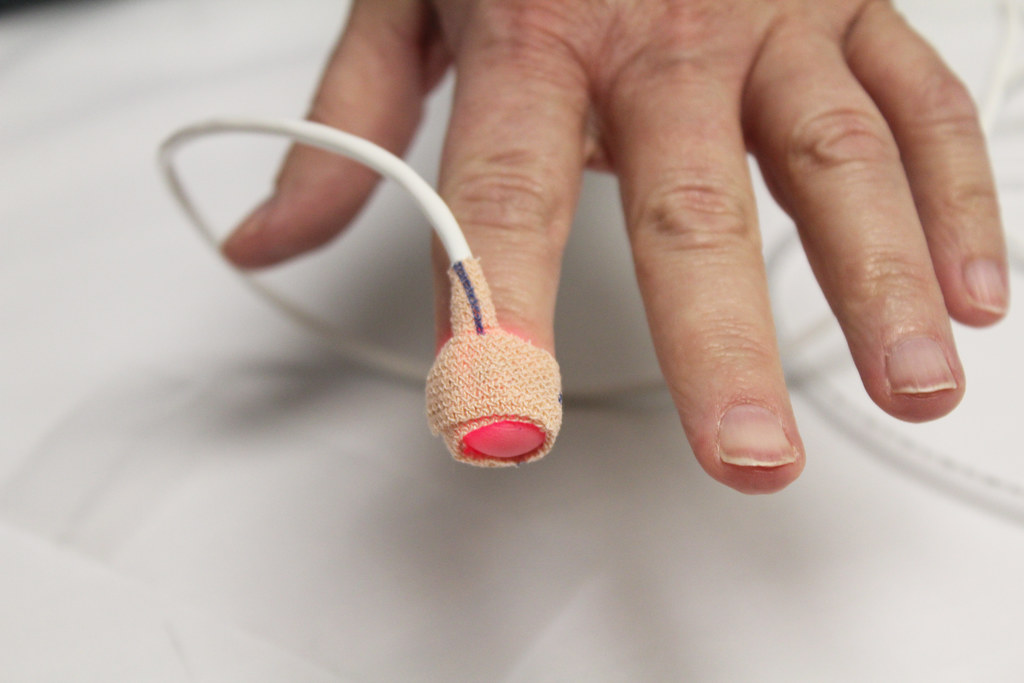

by Quinn Dombrowski(画像:Creative Commons)

怖い不整脈と怖くない不整脈|国立循環器病研究センター 循環器病情報サービス

不整脈は、脈の打ち方がおかしくなることを意味します。この中には異常に速い脈(頻脈)や遅い脈(徐脈)も含まれます。

不整脈とは、心臓のリズムが乱れ、脈の打ち方がおかしくなってしまうことをいいます。

【不整脈の例】

- 動悸がする(胸がドキドキする)

- 脈がいつもに比べると異常に速い(頻脈)

- 脈が異常に遅い(徐脈)

- 脈が飛ぶ(期外収縮)

- 脈のリズムが不規則

■不整脈が起きる原因

その前に心臓が動く仕組みについて簡単にまとめてみます。

心臓は、「洞結節(心臓の上の方に位置する)」で電気が作られ、「伝導路(電気の通り道)」を通り、心臓全体に流れ、筋肉が収縮して動いています。

不整脈は、この心臓の動く仕組みに何らかの問題(例えば、洞結節で電気が作られない、伝導路をうまく伝わらない)が起こることによって、心臓が規則正しく動かなくなってしまいます。

では、どのようなことが原因となって不整脈が起きるのでしょうか。

心臓の病気というと、心筋梗塞を思い出す人もいると思いますが、心筋梗塞は心臓の血管が詰まって起きる病気であるのに対して、不整脈は、わかりやすく言えば、電気系統の問題であって、同じ心臓病とはいっても、全く違う病気です。

怖い不整脈と怖くない不整脈|国立循環器病研究センター 循環器病情報サービス

不整脈の原因として最も多いのは、年齢に伴うものや、体質的なもの、つまり心臓病には関係しないものです。

1日または2日にわたって心電図を記録してみると、中年以上ではほとんどの人に、毎日1~2個は不整脈が見つかります。

年をとるにつれ、だれでも少しずつ不整脈が増えていきます。ストレス、睡眠不足、疲労などでも不整脈は起こりやすくなります。

不整脈の原因は、加齢・ストレス・睡眠不足・疲労などであり、誰にでも起こりうる病気といえそうです。

<不整脈>飲酒量の増加で危険性高まるによれば、心房細動が起きると、心臓内の血がよどんで血のかたまりができやすくなり、それが脳の血管に詰まると重症の脳梗塞(のうこうそく)につながるそうです。

記事によれば、過去に不整脈を起こしたことがある人は、禁酒をすることでそのリスクを減らすことが出来るかもしれないそうです。

また、不整脈は病気によっても起きることがあるそうです。

例えば弁膜症になると、心房や心室が大きくなって電気の流れがおかしくなり、脈が乱れやすくなります。高血圧の人、肺に病気がある人、甲状腺に異常がある人も不整脈が出やすいのです。

弁膜症や高血圧、肺の病気、甲状腺の異常がある人は不整脈が出やすいそうです。

■不整脈には3種類ある

不整脈は大きく分けると3種類あります。

1.頻脈(脈が速くなる)

心房細動、発作性上室性頻拍、心室頻拍、心室細動、WPW症候群

電気が異常に早く作られる、または、異常な電気の通り道ができることによって起きる。

2.徐脈(脈が遅くなる)

洞不全症候群、房室ブロック

心臓で電気が作られなかったり、途中で止まったりすることで起きる。

3.期外収縮(脈が飛ぶ)

「期外収縮」は本来、電気の生じる場所以外から早めに刺激が出てくるために起こる現象です。この刺激が心房から出る場合には心房性期外収縮、心室から出る場合は心室性期外収縮と呼ばれます。

■不整脈の症状

●脈が遅くなる(脈が途切れる)場合の症状

まず、脈が極端に遅くなり、数秒以上、脈がとぎれるようになると、ふうっとなったり、めまいがしたり、ひどい場合は意識がなくなって倒れたりします。また、脈の遅い状態が続くと、体を動かす時に息切れするようになります。

- めまい

- 意識がなくなり、倒れる

- 息切れ

●脈が速くなる場合の症状

反対に、脈が速くなるとドキドキと動悸がし、さらに脈が速くなると心臓が十分な血液を送り出せなくなって、吐き気や冷や汗、意識が遠くなる症状が出てきます。

- 動悸

- 吐き気

- 冷や汗

- 意識が遠くなる

●期外収縮(脈が飛ぶ場合)の症状

期外収縮は症状のない場合が多いのですが、症状の出る場合は、脈の飛ぶ感じや、胸部の不快感、きゅっとする胸の痛みとして感じます。ただし、この時の痛みは胸の狭い範囲で起こり、しかも一瞬または数十秒以内でおさまるのが特徴です。

胸痛があると、狭心症や心筋梗塞ではないかと心配になりますが、それらの痛みはもっと長く続きます。期外収縮による胸痛は、脈をとれば飛んでいることから判断できます。

- 胸部の不快感

- 胸の痛み(胸の狭い範囲で起こり、一瞬または数十秒以内でおさまるのが特徴)

狭心症や心筋梗塞による胸痛と期外収縮による胸痛は脈が飛んでいることで違いがわかります。

【関連記事】

■不整脈を判断する基準は脈拍120

安静にしている時に起こる頻脈のうち、数十秒から数分の間に脈が速くなるけれども、脈拍数はせいぜい1分間120までであり、その後徐々に遅くなる場合も、大抵は病的な頻脈ではありません。

脈が速くなることがあると、不整脈かもと心配する人がいるかもしれません。

病気と疑われる脈拍数の基準は1分間に120以上になった時。

120以下の脈拍数で規則正しく脈拍がある場合は問題ないと思ってまずは気持ちを落ち着かせましょう。

それでも異常がある場合には、病院で診てもらいましょう。

→ 脈拍とは|脈拍数(心拍数)の正常値・脈の変化でわかる病気 について詳しくはこちら