【目次】

■サプリの摂取で、疲労しにくい筋肉(抗疲労性筋線維)が増える可能性|肥満や糖尿病の予防、ALSやDMDの治療につながる可能性|九州大学

参考画像:疲労しにくい筋肉(抗疲労性筋線維)の形成の仕組みを発見(2017/5/9、九州大学プレスリリース)|スクリーンショット

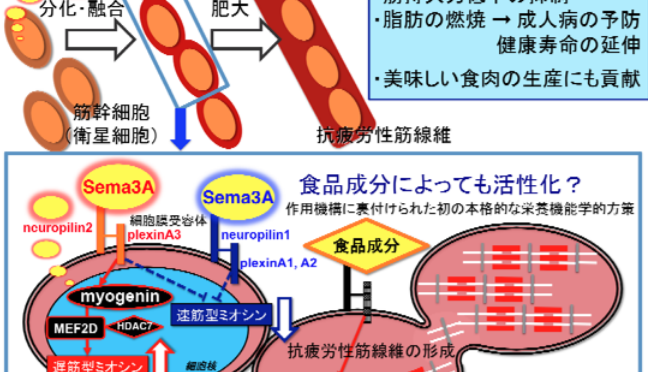

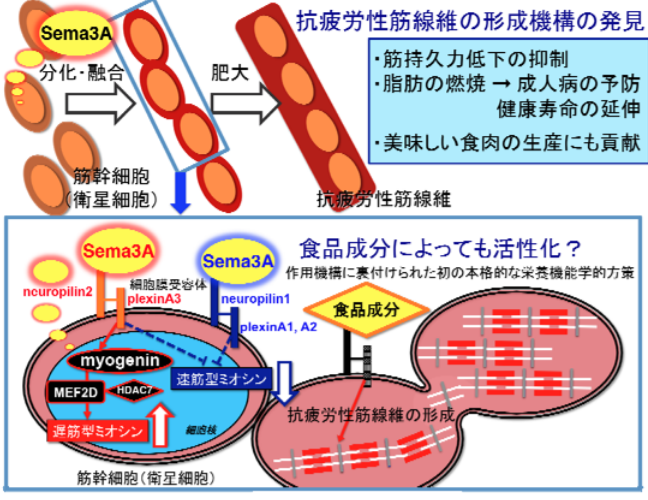

九州大学大学院農学研究院の辰巳隆一准教授、水野谷航助教、中村真子准教授らの研究グループは、マラソン選手に特に多い、疲労しにくい遅筋型の筋肉である抗疲労性筋線維が作られる仕組みを発見したそうです。

■研究の背景

(2017/5/9、九州大学プレスリリース)

骨格筋の疲労耐性(疲労に強いかどうか)やエネルギー代謝(糖と脂肪酸のどちらを使うか)などの特性は、“筋線維”と呼ばれる細長く大きな筋細胞のタイプによって決まります。筋線維には、抗疲労性筋線維(別名:遅筋型筋線維あるいは I 型筋線維)と易疲労性筋線維(速筋型筋線維あるいは II 型筋線維)の2つのタイプがありますが、筋の成長や再生の過程で形成される筋線維がどちらのタイプになるかを決定する機構はこれまで全く不明でした。

【筋線維には2タイプある】

1.抗疲労性筋線維(遅筋型筋線維 or I型筋線維)

2.易疲労性筋線維(速筋型筋線維 or II型筋線維)

本研究では、衛星細胞のSema3A遺伝子だけを不活化すると、抗疲労性筋線維がほぼ完全に消失することから、生体内においてSema3Aが強力な初期決定因子として働いていると着想しました。

筋線維は、筋組織幹細胞(衛星細胞)が活性化・増殖・分化・融合して形成されますが、今回の研究は、Sema3Aが筋線維タイプを決定する重要な因子ではないかということが研究のポイントです。

※衛星細胞が分化・融合期に至るとセマフォリン3A(Sema3A)と呼ばれるタンパク質を大量に合成・分泌することが以前の研究でわかっています。

■研究結果

増殖・分化した筋組織幹細胞(衛星細胞)が合成・分泌する Sema3A によって抗疲労性筋線維の形成が誘導されることを初めて見出すと共に、Sema3A の細胞膜受容体に始まる細胞内シグナル伝達軸(Sema3A→細胞膜受容体 neuropilin2-plexinA3→遺伝子転写制御因子群 myogenin-MEF2D-HDAC7→抗疲労性ミオシン)を明らかにしました。

また、Sema3A は別の細胞膜受容体 neuropilin1-plexinA1,2 にも結合し易疲労性筋線維の形成を阻害するシグナルを発生することにより、抗疲労性筋線維の形成を助長していることも明らかにしました。

筋組織幹細胞(衛星細胞)が合成・分泌するセマフォリン3A(Sema3A)によって抗疲労性筋線維の形成が誘導されることがわかりました。

■まとめ

by ThoroughlyReviewed(画像:Creative Commons)

Sema3Aの細胞膜受容体に結合しシグナルを発生させる物質(アゴニスト)を食品成分に見出していますので、これをサプリメントとして給餌すると抗疲労性筋線維の形成が促進されることを実証することも重要です。

疲れにくい筋肉を作る仕組みがわかったこと、ある種の食品成分が受容体結合因子であることを見出していることから、この食品成分をサプリメントして摂取することによって抗疲労性筋線維が増える可能性があります。

脂肪酸をエネルギー源とする抗疲労性筋線維の増加は脂肪の燃焼を促進するので、肥満や糖尿病などの成人病の予防にもつながり、健康寿命の延伸(QOLの改善)にも貢献できます。

筋線維タイプと関係がある重篤な筋疾患(ALS や DMD など)の治療法の開発に資すると期待されます。

抗疲労性筋線維を増加することによって、肥満や糖尿病などの生活習慣病の予防、ALS(筋萎縮性側索硬化症:Amyotrophic lateral sclerosis)やDMD(デュシェンヌ型筋ジストロフィー:Duchenne muscular dystrophy)の治療につながることが期待されます。

高齢者の筋内脂肪の蓄積はサルコペニアと運動機能低下に関係する|名古屋大学によれば、高齢者は、定期的に運動をすることによって、加齢による筋肉量の減少と運動機能低下を軽減し、筋内脂肪の蓄積の抑制をすることが期待されます。

「メタボウォッチ」|早稲田大学、RESEARCHKITでメタボリックシンドロームになりやすい生活習慣をチェックするアプリを開発によれば、加齢とともに骨格筋が減少し、筋力が大幅に低下するサルコペニア(加齢性筋肉減弱現象)は身体活動量の減少と密接に関係しており、また不適切な食事習慣と合わさることで、内臓脂肪や皮下脂肪の蓄積によるメタボリックシンドロームの発症を招いているそうです。

米国ルイスビル大学の疫学者バウムガルトナー(Baumgartner)によれば、サルコペニアやメタボリックシンドロームが健康寿命に深く関連しているといいます。

高齢者の筋内脂肪の蓄積はサルコペニアと運動機能低下に関係する|名古屋大学によれば、高齢者に見られる筋肉の霜降り化による質的変化がサルコペニアに関係することが示唆されるため、筋肉量の減少だけでなく、筋肉の質的変化にも注意が必要だということがわかります。

抗疲労性繊維を増やすことができれば、サルコペニアの予防につながり、健康寿命を伸ばすことにつながるかもしれません。

【参考リンク】

続きを読む サプリの摂取で、疲労しにくい筋肉(抗疲労性筋線維)が増える可能性|肥満や糖尿病の予防、ALSやDMDの治療につながる可能性|九大【論文・エビデンス】