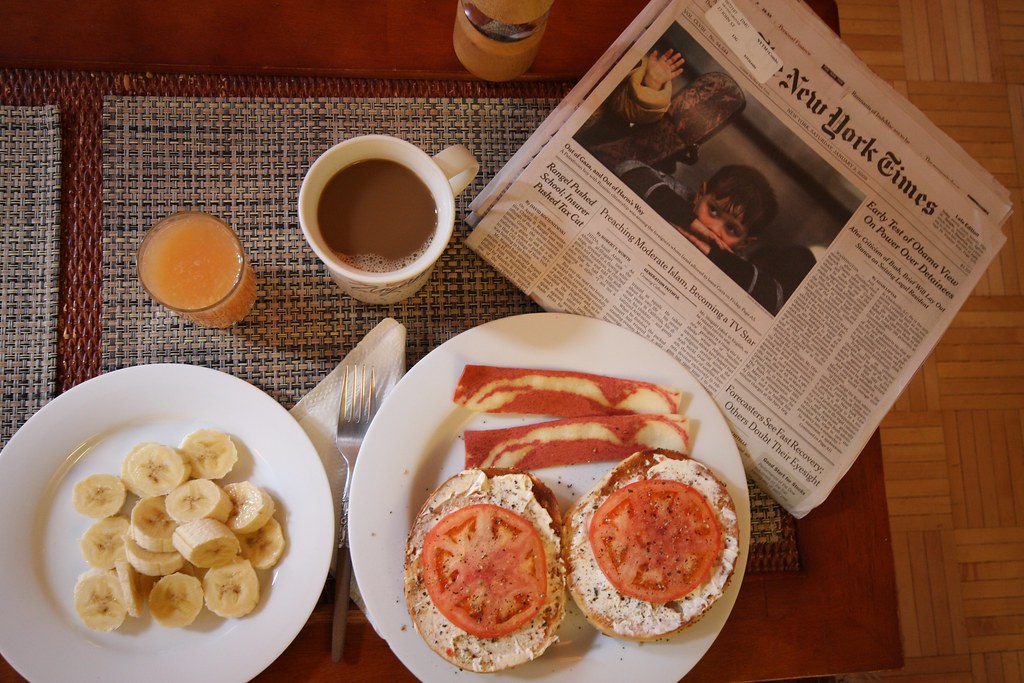

by shira gal(画像:Creative Commons)

> 健康・美容チェック > 低体温 > 長寿のためには低体温のほうが良い!?|抗加齢(アンチエイジング)医学

■長寿のためには低体温のほうが良い!?|抗加齢(アンチエイジング)医学

このブログでは、低体温改善が健康維持・病気の予防に欠かせないのではないかと紹介してきました。

健康な人の基礎体温は約36.5℃で、細胞の新陳代謝が活発で、健康で、免疫力も高く、ほとんど病気をしない状態を保つことができます。

低体温になると、血行も悪くなり、免疫力も低下し、疲労やアレルギー、生活習慣病など多くの病気にかかりやすい状態になります。

しかし、日本抗加齢医学会のアンチエイジング医学のホームページをみると、長寿のためには、低体温傾向が重要ではないかということが書かれています。

すでに現時点において、カロリーリストリクション仮説と酸化ストレス仮説は、エビデンスの存在するサイエンスとして認識されつつある。

ヒトにおいては確実なエビデンスはいまだ存在しないが、最近では、長寿の代謝マーカーとして低体温、低インシュリン血症、高DHEA-s血症について、これらがカロリーリストリクションをしたサルに認められたことが報告されている。

これだけを読むと、低体温に対する考えが全く違うとなってしまいます。

低体温を薦めている方で有名なのが、聖路加国際病院名誉院長の日野原重明先生です。

以前テレビ番組でも長寿の条件3つのうちの一つに低体温を紹介していました。

- 低体温

日野原さんの体温は35℃なのだそうです。

低体温だと、無駄なエネルギーを抑える事ができる。=冬眠する動物と同じ考え - 低インスリン ※ただし低血糖の領域ではない

食事の量が少ないとインスリンの分泌も減少 - 抗加齢ホルモン値(DHEA-S)が高い

加齢とともに分泌は減少しますが、カロリー制限でDHEA-Sの減少が抑制されるそうです。

※カロリー制限で遺伝子を守り、細胞の寿命を延ばそうとするサーチュイン遺伝子のスイッチが入ると考えられるそうです。

日野原先生は、低体温する生活を実践するために、カロリーを制限した食事を実践されていました。

以前このブログでは、カロリー制限に関する記事を書いたことがありましたので、ご紹介します。

アンチエイジング(抗加齢)の研究で、「カロリーリストリクション(CR)」という考えに注目が集まっている。

CRとは、栄養分を確保しながら、食事の摂取カロリーを通常の6~7割に制限すること。

老化防止につながり、健康で長生きできる体をつくるという。

9月には医師らが中心になり、「CRソサエティ・ジャパン(アンチエイジングを実践する会、愛称・カロリスジャパン)」を発足。

世界有数の長寿国である日本で、さらに人々の寿命を延ばそうと研究成果の啓発に力を入れている。

初めて目にした、耳にした言葉が「カロリーリストリクション(CR、Calorie Restriction)」で、直訳するとカロリー制限という意味です。

CRとは、栄養分をきちんと確保しながら、なおかつ食事による摂取カロリーを通常よりも制限することをいうようで、そのことが老化防止・アンチエイジングにつながり、長生きできるカラダになるという考え方のようです。

記事によると、サルによる動物実験によると、カロリー制限をしたサルは、寿命が延びたのに加えて、毛につやがあり、しわもあまりないなどアンチエイジングの効果があったようです。

カロリー制限をすると、アンチエイジング・寿命が延びるなどの効果があるそうです。

日本では昔から「腹八分目」とはよく言ったもので、自分自身に必要な栄養素やカロリーをしっかりと把握した上で、取り組むと、健康にも美容にも効果的だと思います。

【関連記事】

- 粗食・カロリー制限は長寿・がん・心疾患・糖尿病抑制…サルで実証

- 認知症予防にカロリー制限が役立つ可能性=ドイツ研究

- カロリー制限で血流増大に効果

- 低カロリー食はアンチエイジングに効果的、米大研究報告

- ダイエット・減量はカロリー次第、炭水化物や脂肪はOK…米研究所

もう少しアンチエイジング医学について知るために調べてみると、アンチエイジング医学的アプローチが紹介されていました。

- 知識の増大

- 適切な食事・栄養、適度な運動、禁煙など生活習慣の改善

- サプリメント、栄養補助食品の活用

- ホルモン補充療法、トレーニング等の積極的な取り組み

このアンチエイジング医学的アプローチとこのブログで考える低体温改善方法と異なる点はないように思えます。

しかし、最終的な低体温に対する意見に関しては違いが出ています。

なぜこのような結論の違いが出てしまうのか、今後のこのブログの課題となりそうです。

【追記(2017/6/14)】

「フレイル(高齢者の虚弱)」の段階で対策を行ない、要介護状態の高齢者を減らそう!で紹介した厚生労働省によれば、「フレイル」とは加齢とともに、心身の活力(例えば筋力や認知機能等)が低下し、生活機能障害、要介護状態、そして死亡などの危険性が高くなった状態のことで、多くの高齢者が中間的な段階(フレイル)を経て、徐々に要介護状態に陥るそうです。

高齢者は健康な状態から急に要介護状態になるわけではなく、食欲の低下や活動量の低下(社会交流の減少)、筋力低下、認知機能低下、多くの病気をかかえるといった加齢に伴う変化があり、低栄養、転倒、サルコペニア、尿失禁、軽度認知障害(MCI)といった危険な加齢の兆候(老年症候群)が現れ、要介護状態になると考えられます。

この「フレイル(高齢者の虚弱)」という考え方を当てはめてみると、年をとるにつれて次第に栄養の摂り方を変えていかなくてはいけないということであり、決して考え方として矛盾していないかもしれないと思うようになりました。

健康に良い、長寿のための食事をするためには、若い子供、働き盛りの20代・30代、メタボが気になる40代・50代、食事が次第に細くなる60代・70代とでは栄養管理を変えていく必要があるということではないでしょうか?

→ 低体温の改善・原因・症状・病気 について詳しくはこちら

→ 低体温の改善方法(温活の方法)(食事・運動) について詳しくはこちら

【関連記事】