■ポケモンGO(PokemonGO)でゲームを楽しんでいる間に健康的にダイエットできるようになるかもしれない!?

参考画像:Discover Pokémon in the Real World with Pokémon GO!|YouTubeスクリーンショット

ダイエットを継続するためのモチベーションを維持することは自制心を伴うのでとても大変なことです。

INGRESSでダイエット?|ゲームを楽しむことで自然と健康的になれる!?(2015/5/26)では、Ingress(Niantic Labsが開発・運営する、スマホ向けの拡張現実技術を利用したオンライン陣取りゲーム)のようなコンセプトであれば、ゲームを楽しむことが、結果として歩くことにつながり、ダイエットや健康になるというのはこれからの健康×ゲームにおける素晴らしいアイデアであると紹介しました。

ダイエットを目的とするのではなく、ダイエットを手段にし、ゲームを楽しむことを目的とすることで、結果健康的になっているというのが理想的な流れです。

そして、いま注目を集めている『Pokémon GO(ポケモンGO)』は、位置情報を活用したARゲームIngressで有名なNiantic, Inc.と株式会社ポケモン、任天堂がコラボして開発中しているゲームなのですが、「卵の孵化に10km歩く必要ある」というルールがあるそうで、もしかすると、ゲームに熱中している間に、みんな健康になってしまうかもしれないと思わせてくれます。

【参考リンク】

- 【悲報】ポケモンGO、卵の孵化に10km歩く必要あり。1億総健康社会到来か(2016/7/8、IT速報)

Discover Pokémon in the Real World with Pokémon GO!

まだ日本ではリリースされていないようですが、海外からの情報が次々と出ているので、皆さん楽しみにしているようです。

参考画像:Discover Pokémon in the Real World with Pokémon GO!|YouTubeスクリーンショット

ポケモンGOが米国で大ヒット ツイッターに匹敵する利用者数 https://t.co/4azr3oMgWT#PokemonGO(#ポケモンGO)でゲームを楽しんでいる間に健康的にダイエットできるようになるかもしれない!?https://t.co/lNwotPT41G

— hakuraidou (@hakuraidou) 2016年7月11日

【追記(2016/7/12)】

ポケモンGOが米国で大ヒット ツイッターに匹敵する利用者数(2016/7/11、Forbes)

SimilarWebのデータによると7月10日時点で、ポケモンGOのデイリーアクティブユーザー数はツイッターに匹敵する状態となっているそうです。

【追記(2016/7/14)】

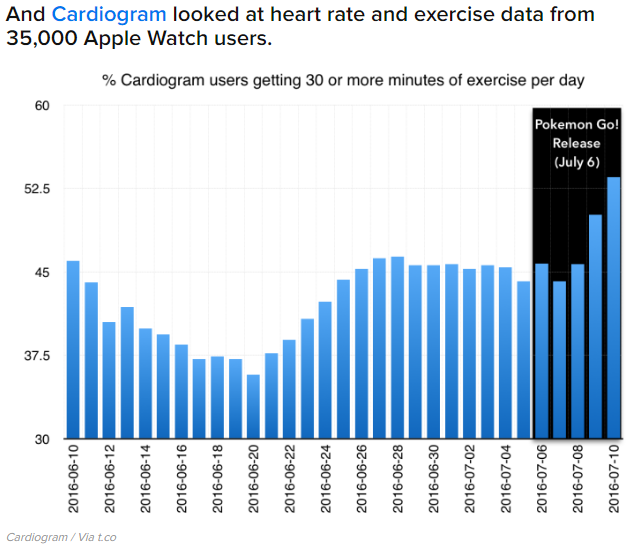

We Have The Receipts: People Exercised Way More After Pokémon Go

(2016/7/14、Buzzfeed)

AppleWatchの心拍数記録アプリCardiogramユーザ3万5千人のエクササイズデータによれば、ポケモンGOリリース後運動量が急増しているそうです。

米国立公園に「ポケモンGO」効果、若者が殺到 https://t.co/pzISfHbKVD 米国立公園は長年、あまり公園を訪れない若者を引きつけようと腐心してきた。それが今「ポケモンGO」のおかげで突如、若者であふれかえっている pic.twitter.com/RjubGStCMi

— ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 (@WSJJapan) 2016年7月14日

【追記】

(2017/3/20、Forbes)

ゲームをプレーするようになる前、参加者たちの1日あたりの平均歩数は5678歩日だったが、プレーするようになってからの歩数は35%増の7654歩に急増した。1日の歩数が1万歩を超える人の割合は、プレー前の15%からプレー開始後には28%に増えた。

デューク大学看護学校の博士課程で学ぶハンザン・ジューさんによれば、ポケモンGOをプレーするようになった人の平均歩数は35%増加したそうです。

運動を組み込んだゲームが健康につながるという可能性が出てきているのではないでしょうか。

【追記(2019/1/23】

ポケモンGOで健康アップ 慶応大医学部で研究開始へ(2019/1/21、産経新聞)によれば、神奈川県では「マイME-BYOカルテ」の利用を促進する方法として、ポケモンGOユーザーに向けたウォーキングマップを作成しています。

【参考リンク】

- 「マイME-BYOカルテ」に登録して『Pokémon GO』で未病改善!(2017/8/30、神奈川県)

- ME-BYO de 『Pokémon GO』 ウォーキングマップ(2019/1/7、神奈川県)

【関連記事】

【関連記事】

続きを読む #ポケモンGO(#PokemonGO)でゲームを楽しんでいる間に健康的にダイエットできるようになるかもしれない!?