> ダイエット > 【あさイチ】肝機能改善!「高カカオチョコ」の食べ方|11月28日

2018年11月28日放送のNHK「あさイチ」では「代謝の下り坂」がテーマでした。

【目次】

■活動代謝を増やす!

基礎代謝よりも活動代謝を上げることがダイエットの近道!活動代謝を増やす方法|#ためしてガッテン(#NHK)https://t.co/iAWrGV0ATy

基礎代謝をアップして痩せやすい身体を作る4つの方法とは?https://t.co/rQMiwuP3Sb#基礎代謝#活動代謝#代謝#代謝アップ pic.twitter.com/NNexWKkp83

— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2018年11月28日

代謝には大きく分けると「基礎代謝」と「活動代謝」の2つに分けられます。

基礎代謝は生命維持のために消費されるエネルギーで、活動代謝量は仕事や家事、運動のために消費されるエネルギーのことです。

一日で消費されるカロリーの割合は基礎代謝60%、活動代謝30%となっているので、「基礎代謝をあげよう!」という気持ちになるのはわかるのですが、基礎代謝を上げることは難しいので、基礎代謝を下げないようにするために、代謝に関する物質を出す肝臓をケアすることが重要。

【基礎代謝の5大部位】

- 筋肉22%

- 肝臓21%

- 脳20%

- 心臓9%

- 腎臓8%

基礎代謝よりも活動代謝を上げることがダイエットの近道!活動代謝を増やす方法|#ためしてガッテン(#NHK)によれば、“基礎代謝を上げてダイエットにつなげる”ことは理論としては正しいのですが、現実的には難しいことなので、「基礎代謝を上げる!」と考えるよりも、雑巾がけをするといったようなちょこまか動きの「活動代謝」を増やしたほうがダイエット成功の近道だということを紹介したほどです。

■【肝臓をケアして代謝を守る方法】ゆっくり噛んで食べる

→ 【あさイチ】女性が注意したい脂肪肝の原因(甘いものの食べ過ぎ)|オリーブオイルと脂肪肝|肝臓を守る方法は「おさかなすきやね」

肝臓をケアするためにも、食べ過ぎや早食いなどに注意して、ゆっくり噛んで食べることが大切です。

●噛む(咀嚼)ことによる3つの健康効果(唾液を多く出す・食べ過ぎを防ぐ・脳への刺激を増やす)で紹介した和洋女子大学の柳沢幸江教授によれば、噛むことには「唾液(だえき)を多く出す、食べ過ぎを防ぐ、脳への刺激を増やす」という3つの効用があるようなのです。

●女子栄養大学のダイエット術|世界一受けたい授業によれば、よく噛むと満腹中枢が刺激され、噛む行為が脳内のヒスタミン神経系に作用し、内臓脂肪が燃焼することが明らかになっているそうです。

食欲を抑える方法|ヒスチジンを含む食品をよく噛んで脳内ヒスタミンを増やす!|#ためしてガッテン(#NHK)によれば、噛むという行為自体が満腹感を高めてくれるということがわかったそうです。

噛むという刺激が咀嚼中枢を通って結節乳頭核という部分に届きます。

実はここがヒスタミンを作っているところです。

そうして、満腹中枢をヒスタミンが刺激するために、満腹感を感じるようになります。

また、ヒスタミンは、交感神経も刺激して、その信号は直接内臓脂肪まで届いて、内臓脂肪を減らしてもくれます。

病気の治療には「型に入れる」ということが大事で、「30回噛む」ということをきっちりと守るようにしましょう!

ポイントは、30回で飲み込める量を口に入れるようにすることです。

食べる速度を遅くしたゆっくりした食事&就寝2時間前の食事を避けることで肥満予防|九州大学【論文・エビデンス】

■肝機能改善!「高カカオチョコ」の食べ方

by Everjean(画像:Creative Commons)

高カカオチョコレートを続けると

善玉コレステロール増加↑

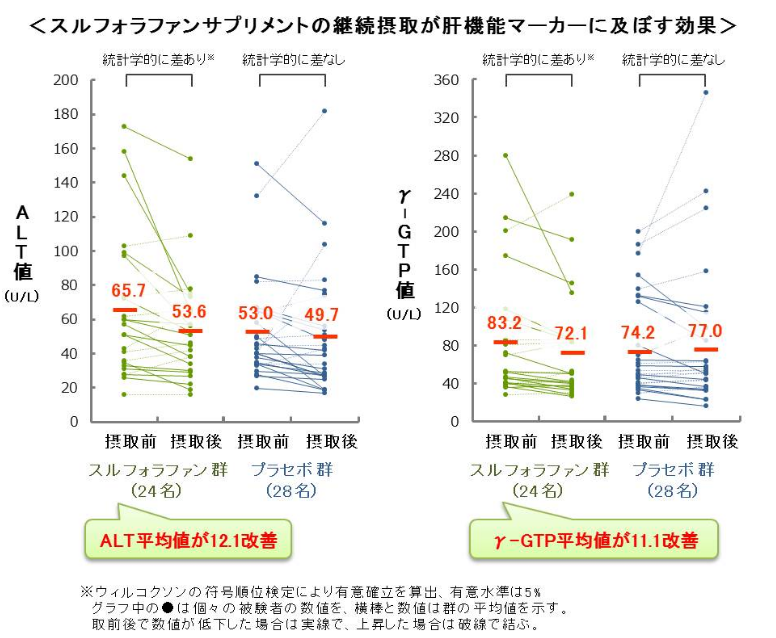

肝臓の異常を示す数値(ALT、γ-GTP)・悪玉コレステロール減少↓

チョコレートの健康効果が研究で証明https://t.co/wYbvImoXgG pic.twitter.com/xNgQ718zto

— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2018年11月28日

【ジョブチューン】チョコレートの健康効果が研究で証明|血圧を下げる効果やHDLコレステロール増加による動脈硬化予防!によれば、チョコレートを1ヶ月摂取した後の健康状態を検証する実験を愛知県蒲郡市・愛知学院大学・株式会社 明治の産官学の共同で実施したところ、1)血圧の低下、2)善玉コレステロールの増加という結果が出たそうです。

※なお、この実証研究ではカカオポリフェノールが多く含まれているチョコレートとして、カカオ分72%のチョコレートを使用しています。

チョコレートに含まれるポリフェノールには肝機能を高める働きがあります。

肝機能改善!「高カカオチョコ🍫」の食べ方

🍫カカオ70%以上の高カカオチョコレート

🍫1日25g食べる(5g×5回に分けてこまめに食べる)

🍫食べるタイミングは朝・昼・夕の食事前と午前・午後の間食 pic.twitter.com/TIHkdByyS5

— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2018年11月28日

ポリフェノールは代謝が早いため、こまめに食べることがポイント!

→ 【ジョブチューン】チョコレートの健康効果が研究で証明|血圧を下げる効果やHDLコレステロール増加による動脈硬化予防!

【補足(2025年3月28日)】

「脂肪肝の患者さん」に医師が勧める意外なお菓子→美味しいのに、肝機能の数値が軒並み改善「一体、なぜ?」(2025年3月28日、東洋経済オンライン)によれば、肝臓専門医の栗原毅医師のクリニックの9割方の脂肪肝の患者さんは高カカオチョコレート(カオ含有量70%以上)を食べることを習慣にしていて、ほぼすべての方が肝機能の改善、内臓脂肪や皮下脂肪が落ちているそうです。

なぜ高カカオチョコレートが脂肪肝にいいのでしょうか?

カカオに含まれる抗酸化作用が高いカカオポリフェノールは細胞などを酸化させて病気や老化の原因となる活性酸素を除去してくれるそうです。

活性酸素は肝臓の脂肪と結びつくと過酸化脂質へと変質し、肝機能を悪化させてしまうのですが、カカオポリフェノールを摂取することで活性酸素を除去すれば脂肪肝の予防・改善につながるそうです。

また、カカオポリフェノールにはインスリン抵抗性を改善する働きもあり、そしてカカオは食物繊維が豊富であるため、党の吸収を緩やかにして食後の血糖値の上昇を抑える効果があり、インスリンの分泌も安定するので、ブドウ糖の中性脂肪への変換が抑えられ、肝臓に余分な脂肪が蓄積することを防ぐことができるそうです。

【チョコレート 関連記事】

続きを読む 【あさイチ】肝機能改善!「高カカオチョコ」の食べ方|11月28日