> ダイエット > 痩せたい50代が成功するダイエット・体重を減らす方法(食事・運動・筋トレ) > お腹が気になる50代男性のダイエットのポイントと痩せるコツ(サプリ・食事・運動)

■お腹周りの脂肪が気になる50代男性のダイエットのポイントと痩せるコツ(サプリ・食事・運動)

.png) お腹周りの脂肪が気になる50代男性のダイエットのポイントと痩せるコツ(サプリ・食事・運動)

お腹周りの脂肪が気になる50代男性のダイエットのポイントと痩せるコツ(サプリ・食事・運動)

太る|40代・50代の男性が更年期になると太りやすくなる理由とは?|男性更年期障害の症状でも取り上げましたが、男性ホルモンの分泌が減少すると筋肉量の減少に伴って基礎代謝が低下し太りやすくなります。

by MIKI Yoshihito(画像:Creative Commons)

更年期に太りやすい女性は生活習慣病に注意!|女性が更年期に太りやすくなる理由3つや女性の更年期の悩み なぜ太りやすくなるのか?によれば、基礎代謝は、呼吸や体温を調節するのに消費するエネルギー量のことで、基礎代謝量は総エネルギー消費量の約6割を占めているのですが、更年期に入ると、若いときに比べて基礎代謝が低くなってくるため、同じような食生活をしているとエネルギーの摂り過ぎとなってしまい、その結果、太りやすくなってしまいます。

出典:厚生労働省策定 日本人の食事摂取基準2005年度版,28-38,第1出版,(2005)

そこで、今回は、お腹周りの脂肪が気になる50代男性のダイエットのポイントと痩せるコツ(サプリ・食事・運動)についてまとめたいと思います。

【目次】

■サプリ・食事

●アミノ酸サプリ

高齢者になるとタンパク質が不足する「低栄養」が問題になっていますが、その問題の原因の一つが、健康になるために行なったメタボ対策のための粗食にあるといわれています。

肉料理が苦手だったり、以前は、家族のために栄養を考えて、肉や卵などを使って料理をしていた人が、一人暮らしになってから、自分が好きなものだけを食べることで食が偏るようになって、肉や卵を使った料理を食べなくなってしまったり、食事の量自体が減ってしまったり、中高年の頃からのメタボ対策のための粗食を継続してしまったりすることで、たんぱく質が不足してしまうということがあるようです。

つまりは、中高年(メタボ対策)から高齢者(フレイル対応)への食習慣の移行ができていないために低栄養になってしまっていると考えられます。

50代のダイエットでは食習慣の移行期に入っていきますので、たんぱく質が不足していないかなど食事を見直すことが大事になってくるのです。

そこで、50代のダイエットでおすすめするサプリが「アミノ酸」です。

アミノ酸にはダイエット効果があるだけでなく、リバウンドしにくい体になるという効果があります。

それは、食事の量を減らすだけでアミノ酸を摂取しないダイエットの場合、筋肉量が落ちてしまい、脂肪があまり落ちておらず、リバウンドしやすい体になるのに対し、アミノ酸を摂取しながらダイエットをすると、アミノ酸は筋肉の元となるため、筋肉をキープしながら脂肪を減らすことができます。

アミノ酸は大豆・魚などのタンパク質から摂取することができますが、食が細くなってくると必要な量のアミノ酸がとれていないことがありますので、「アミノ酸アプリ」を活用するのも一つの方法です。

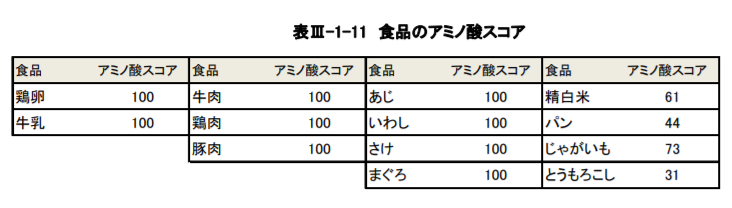

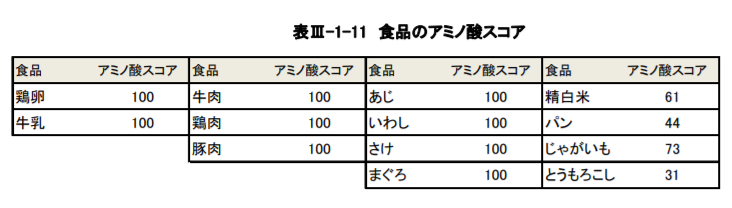

アミノ酸サプリを活用することをおすすめする理由としては「アミノ酸スコア」という考え方があります。

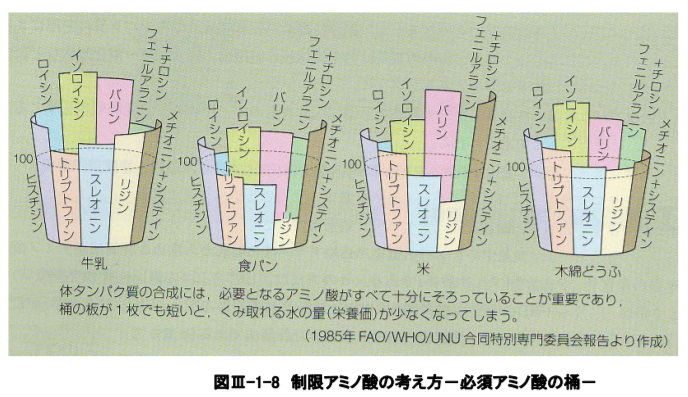

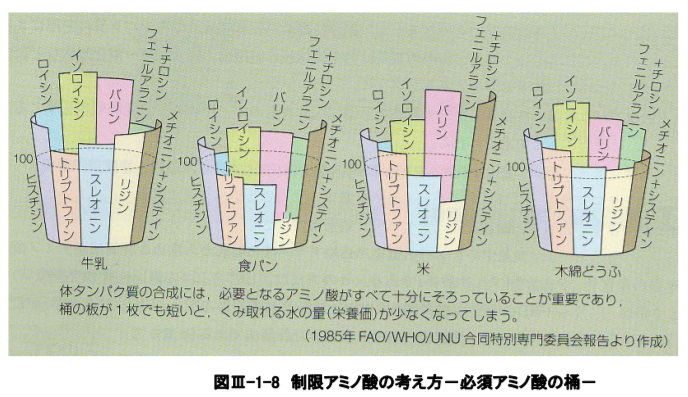

制限アミノ酸の考え方―必須アミノ酸の桶|特定保健指導の実践定期指導実施者育成プログラム|厚生労働省

制限アミノ酸の考え方―必須アミノ酸の桶|特定保健指導の実践定期指導実施者育成プログラム|厚生労働省

食品アミノ酸スコア|特定保健指導の実践定期指導実施者育成プログラム|厚生労働省

食品アミノ酸スコア|特定保健指導の実践定期指導実施者育成プログラム|厚生労働省

参考画像:特定保健指導の実践定期指導実施者育成プログラム|厚生労働省|スクリーンショット

アミノ酸の多い食べ物・食品|アミノ酸を効果的に摂取するにはアミノ酸スコアを知ろう!によれば、アミノ酸スコアとは、食べ物からアミノ酸を摂取する場合、あるアミノ酸量がいくら多くても、最も量の少ないアミノ酸に「たんぱく質再合成が制限される」という仕組みのことです。

つまり、アミノ酸を食品で摂る場合、アミノ酸スコアの原理によって、摂取したもののうち、必ずしも全てがたんぱく質合成に活用されるわけではないということです。

年をとって食が細くなり、必要摂取量のタンパク質(アミノ酸)を摂ることは食品だけでは難しいという方は、アミノ酸サプリメントなどを利用して、たんぱく質の合成能力を高め、またそれぞれのアミノ酸の力をより発揮できるようにしてください。

アミノ酸の多い食べ物・食品|アミノ酸を効果的に摂取するにはアミノ酸スコアを知ろう!によれば、アルギニン、リジン、アラニン、プロリンの4つのダイエットアミノ酸には、脂肪分解酵素リパーゼを活性化させ、体脂肪を分解して燃焼しやすくする、つまり脂肪を減らす効果があります。

さらに、体内に余分な水分や老廃物を排出するアルブミンという成分がつくられるので、水分代謝機能が高まり、むくみも解消します。

→ アミノ酸ダイエット4つの効果・効果的なタイミング・方法 について詳しくはこちら

●アディポネクチンサプリ

お腹周りの脂肪が気になるあなたは内臓脂肪がたまっているかもしれません。

日本人は欧米人より内臓脂肪がたまりやすい?によれば、日本人は、欧米人と比較すると、皮下脂肪に脂肪を蓄えておく力が低いため、内臓脂肪としてたまってしまうようです。

内臓脂肪を落とすためにはどうしたらいいのでしょうか?

【世界一受けたい授業】内臓脂肪を最速で落とす方法!アディポネクチンを増やす方法|4月28日によれば、

(1)脂質を抑える

(2)アディポネクチンを増やす

(3)日々の生活の中で落とす

という3つことによって内臓脂肪は落ちます。

大豆や野菜で「アディポネクチン」を増やしてメタボリック対策をしよう!によれば、以下のような食品にアディポネクチンを増やす効果があるそうです。

- 大豆たんぱく質(豆腐・納豆などの大豆製)

アディポネクチンを増やす「βコングリシニン(ベータコングリシニン)」は豆腐や納豆をはじめとする大豆食品(大豆たんぱく)に含まれているそうです。

- 食物繊維の多い緑黄色野菜

- EPA(エイコサペンタエン酸)が豊富な青魚

- マグネシウムを含む食品など

また、どうしてもやせられない人、太っていないのにアディポネクチンが低い人(低アディポネクチン血症)は、アディポネクチンを高める方法(2016/9/10、ソルブヘルスケアコミュニティ)によれば、えごま油やアマニ油などのオメガ3脂肪酸、ノビレチン(柑橘類「シークワーサー」に含まれる成分)もおすすめされていました。

ただ、毎日こうした食品・食事を意識して食べるのは大変ですので、アディポネクチンを活用しましょう!

→ 「メタボリックシンドローム」を初めてTVで紹介した専門医が開発した長寿ホルモン「アディポネクチン」のサプリメント について詳しくはこちら

→ 内臓脂肪を減らすには|内臓脂肪の落とし方 について詳しくはこちら

●イヌリンサプリメント

イヌリンはダイエットサポート食品に多く利用されているオリゴ等の一種で、水に溶け易い食物繊維です。

→ イヌリンを含む「菊芋(キクイモ)」のサプリメントにはどんなものがあるの? について詳しくはこちら

●オメガ3(EPA・DHA)サプリ

魚うどん(EPA)で血管若返り|たけしのみんなの家庭の医学によれば、体重が97キロで、血糖値、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)、中性脂肪値が基準値を超えていた人が、魚うどん(青魚のトビウオを原料にした魚のすり身で作られたうどん)を食べたことで、体重が-14キロになり、すべての数値が症状に戻ったそうです。

ニッチェ近藤さん、小さじスプーン1杯のオメガ3(えごま油)の摂取でダイエット・中性脂肪低下効果|オメガ3で中性脂肪値が下がるメカニズム|美と若さの新常識(#NHK)によれば、『美と若さの新常識~カラダのヒミツ~ 「スプーン1杯の魔法 食べるアブラの極意」』(NHK BSプレミアム)では、お笑いコンビ・ニッチェの近藤くみこさんが1ヵ月間毎日小さじスプーン1杯の オメガ3(エゴマ油)を摂取する実験を行なったところ、中性脂肪 189mg/dl → 165mg/dlという結果が出ています。

やせるホルモンGLP-1を増やす方法(食物繊維・EPA)|たけしのみんなの家庭の医学やEPAの摂取によって、褐色脂肪細胞を増産させ、ヤセやすくなる!?によれば、やせるホルモンGLP-1を増やすには食物繊維とEPAを含む食品をとることがよいそうです。

ただ、EPA・DHAが多く含まれる青魚を食べることが望ましいですが、魚が不足・摂取したいが苦手な方や外食が多い方にとって、毎日の食事だけで補うことはむずかしいですよね。

そこで、毎日のオメガ3(EPA・DHA)の摂取に役立つサプリメントを活用しましょう。

→ 中性脂肪値を下げるためにEPA・DHAを含む食品(青魚など)やサプリを摂取しよう! について詳しくはこちら

【関連記事】

●30回噛む

女子栄養大学のダイエット術(香川靖雄)|世界一受けたい授業によれば、よく噛むと満腹中枢が刺激され、また、噛む行為が脳内のヒスタミン神経系に作用し、内臓脂肪が燃焼することが明らかになっています。

ヒスチジンを含む食品をよく噛んで脳内ヒスタミンを増やし食欲を抑える|#ためしてガッテン(#NHK)

噛むという刺激が咀嚼中枢を通って結節乳頭核という部分に届きます。

実はここがヒスタミンを作っているところ。

そうして、満腹中枢をヒスタミンが刺激するために、満腹感を感じるようになる。

また、ヒスタミンは、交感神経も刺激して、その信号は直接内臓脂肪まで届いて、内臓脂肪を減らしてもくれる。

つまり、噛むという行為自体が満腹感を高めてくれるということがわかった。

病気の治療には型に入れるということが大事で、30回噛むということをきっちりと守るようにする。

30回で飲み込める量を口に入れるようにする事が大事。

◯ヒスチジン

ヒスチジンはアミノ酸の一種でヒスタミンの原料。

ヒスチジンは脳内でヒスタミンに変化するので、ヒスチジンを多く含む食品を摂ることで、食欲をコントロールすることができるそうです。

ヒスチジンが多く含まれる食品は、本マグロ、かつお、ぶり、さばなど赤身魚や青魚に多い。

ヒスチジンが多く含まれる食品をよくかんで食べるようにする。

●ヒスチジン摂取のポイント

- タンパク質を十分に取る

- 赤身魚や背の青い魚を多く取り入れる

- 生やだしなどとして食べるといい

●食べる順番を変える

鯨井康雄さん、鯨井優さん考案の食べる順番ダイエットで13kgダイエット

この「食べる順番」というのは、まず、野菜、枝豆、そら豆、海藻、もずく酢などの食物繊維が含まれた食材を食べきり、その後、魚、肉などのたんぱく質のおかずを食べ、最後にごはん、麺、パンなどの炭水化物を摂るといったもの。

食物繊維から食べることで早食いを抑制し、血糖値を急上昇させないことがダイエットに効果的で、簡単にダイエットを行うことができるという。

エリカ・アンギャルさんおすすめ!ダイエット7つの食材|たけしの健康エンターテイメント!みんなの家庭の医学

エリカ・アンギャルさんが、食物繊維を薦めるには、もうひとつ理由があります。

それが、GI値。

GI値(グリセリック・インデックス:血糖値の上がりやすさの指標)はエリカ・アンギャルさんのダイエット法の中核をなす考え方。

消化しやすい食品を食べると血糖値が急激に上がる。

⇒インスリンが大量に分泌され、残った糖を脂肪に変えてしまう。

つまり、血糖値を急激に上げないことが、太りにくい体を作ることにつながるということです。

GI値が低い繊維質の食べ物は血糖値が上がりにくい。

大事なポイントは、よく噛むこと。

よく噛むことで満腹感を高めてくれるということがわかっており、30回で飲み込める量を口に入れるようにするということをルールにしましょう。

また、食物繊維を摂取することで、血糖値を急激に上げないことが太りにくい体を作ることにつながります。

そして、ヒスチジンを多く含む食品(タンパク質を十分に取る・赤身魚や背の青い魚)を摂ることで、食欲をコントロールすることができるそうです。

しっかりと鰹だしをとったお味噌汁を食べましょう。

→ ダイエット方法(食事)まとめ について詳しくはこちら

【おすすめ記事】

■運動

50代ダイエットにおすすめの運動とは?|できるだけ運動をしたくない人向け・運動はしたいけど体の負担が気になる人向け・積極的に運動をしたい方を参考にします。

☆☆★ 運動レベル1 できるだけ運動をしたくない人向け

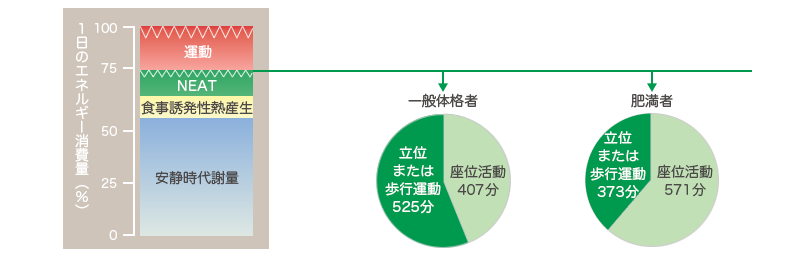

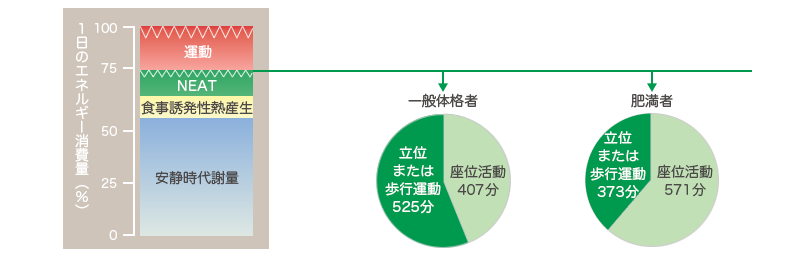

家事をすると肥満予防につながる!?によれば、肥満の人とそうでない人を比較すると、肥満の人は、立位または歩行活動が平均で1日約150分も少なかったそうです。

身体活動とエネルギー代謝 – e-ヘルスネット

近年、家事などの日常生活活動が該当する、非運動性身体活動によるエネルギー消費、別名NEAT(non-exercise activity thermogenesis)と肥満との関連が注目されています。

Levine et al., は、肥満者と非肥満者を比べると、非肥満者は歩行なども含めた立位による活動時間が、平均で1日約150分も少なかったと報告しました(図1)。

つまり、なるべく座位活動を減らして、家事などの日常生活活動を積極的に行なうことも、肥満予防のキーポイントといえます。

出典:Ravussin E. A NEAT Way to Control Weight- Science, 530-531, 307, 2005

つまり、大事なことは、座る時間を減らして、立っている時間を増やす、例えば家事などを行う時間を増やすことや歩行活動をすることがダイエットになるということですね。

ダイエットと運動というと、基礎代謝を上げなくてはいけないと考える人も多いと思いますが、基礎代謝よりも活動代謝を上げることがダイエットの近道|#ためしてガッテン(#NHK)によれば、基礎代謝アップも重要ですが、日頃からちょこまか動く「活動代謝」を上げることも重要です。

ところが筋肉ムキムキの女性とちょっと太目の女性の基礎代謝を測ったところ・・・

なんと太目の女性の方が基礎代謝が高いことが判明!

実は基礎代謝は横になってジーッとしているときのエネルギー消費量のこと。

そのとき一番エネルギーを消費しているのは内臓、筋肉の消費エネルギーの割合はたった20%程度なのです。

だから筋肉をいくら鍛えても、基礎代謝量が増えるのはごくわずかだったんです。

“基礎代謝を上げてダイエットにつなげる”ことは理論としては正しいのですが、現実的には難しいことだったんです!

「ぞうきんがけ」「皿洗い」「駅の階段登り」なども

積み重ねれば大きなエネルギー消費量になります。

つまり「基礎代謝」ではなく

日頃からちょこまか動く「活動代謝」を上げることが

ダイエットの近道だったんです。

さまざまな運動系のダイエット方法がありますが、遠回りなように見えて一番の近道は、「活動代謝」を上げることです。

ダイエットのために運動をしようとすると大変ですが、立つ時間を増やそう、ぞうきんがけをしようというふうにするだけでダイエットにつながりますよ。

【関連記事】

☆★★ 運動レベル2 運動はしたいけど体の負担が気になる人向け

by Jay Whitmire(画像:Creative Commons)

筋トレ(無酸素運動)+有酸素運動の組み合わせで体脂肪燃焼効果は高まりますが、筋トレには負荷をかけるため、リスクがあります。

筋肉や関節のケガや力んだ時に血圧が上がるため、高血圧の人には薦めづらいです。

そうした筋トレの弱点をカバーしてくれるのが「スロトレ(スロートレーニング)」です。

スロトレは、筋トレに嫌なイメージを持っている方や日頃あまり運動をしていない方、高血圧の方、もちろんダイエットしたい方にもおすすめです。

スロトレ(筋トレ)で基礎代謝を上げてダイエットしよう!によれば、筋トレすると成長ホルモンが分泌され、体脂肪が燃焼されて、筋肉量が増えていきます。

体脂肪はほとんど基礎代謝を行わないのに対し、筋肉は増えれば増えた分だけ活発に基礎代謝を行ないます。

谷本道哉講師によれば、たとえば「週3回ほどの本格的な全身の筋トレ」を3か月ほど実施すると、筋肉がついて基礎代謝が100キロカロリー程度増加することが、いくつかの研究で示されているそうです。

これは毎日30分ほど大きく手を振ってウォーキングするのと同じくらいのエネルギー消費に相当するそうです。

そして、筋トレ(無酸素運動)+有酸素運動の組み合わせで、さらに体脂肪燃焼効果は高まります。

→ スロトレ(スロートレーニング)|スロトレ 効果・スロトレダイエット・やり方 について詳しくはこちら

【関連記事】

★★★ 運動レベル3 積極的に運動をしたい方

インターバル速歩で老化防止!|インターバル速歩とは・インターバル速歩の効果・やり方で紹介した信州大学大学院医学系研究科、スポーツ医科学講座の能勢博教授の研究チームが提唱しているインターバル速歩とは「速い」「普通」を交互に繰り返すウォーキングのことで、世界的に注目が集まっている運動法なのだそうです。

普通のウォーキングと比べると、インターバル速歩をすると、体力が向上し、血圧、血糖値、中性脂肪、BMIといった生活習慣病に関わる指標の全てで改善することが確認できたそうです。

トレーニングには筋力トレーニング(無酸素運動)や持久力トレーニング(有酸素運動)などのトレーニングがありますが、老化による体力低下を予防することが目的の場合には、インターバル速歩で、下半身の筋肉量低下を抑えることが出来れば、両方の効果を得られることがわかったそうです。

ただし、この運動での大事なポイントは、運動の中に必ず「ちょっとキツい」と感じる高負荷の運動を加えることにあるそうです。

「速歩3分」「普通歩行3分」というちょっときつい負荷をかけたインターバル速歩を毎日続けることで筋量の維持ができ、結果的に体力低下の抑制につながるということなのですね。

運動を積極的にしたい方はあなた自身が好きな運動の中で、筋トレ(無酸素運動)と有酸素運動を組み合わせていきましょう!

メッツ(METs metabolic equivalents):厚生労働省が定めた体内の脂肪を減らす運動量を示した数値

第三の脂肪である「異所性脂肪」を減らす方法|#たけしの家庭の医学で紹介した異所性脂肪を取り除くには、1週間に23メッツ・hが必要。

異所性脂肪は、恐ろしい毒性を持ち、心臓など脳以外の全身の臓器や筋肉に蓄積し、動脈硬化や脂肪肝・糖尿病・高血圧・高脂血症・心筋梗塞などの生活習慣病を引き起こすことが分かったそうで、また、やせていても貯まることがあるそうです。

※身体活動の強度×身体活動実施時間(h)=身体活動の量(メッツ・h)

一時間行ったときのメッツの量

- ボウリング 3メッツ・h

洗車 4.5メッツ・h

山登り 7.5メッツ・h

自転車 8メッツ・h

平泳ぎ 10メッツ・h

掃除2時間 8メッツ・h

筋トレ2時間 8メッツ・h(筋トレは激しく体が動くのはごく一瞬なので)

散歩 3.5メッツ・h

ギター演奏 2メッツ・h

釣り 2.5メッツ・h

ヨガ 2.5メッツ・h

荷物の積み込み 3メッツ・h

階段の昇り降り 3.5メッツ・h

卓球 4メッツ・h

バドミントン 4.5メッツ・h

草むしり 4.5メッツ・h

バレエ 4.8メッツ・h

ドッジボール 5メッツ・h

エアロビクス 6.5メッツ・h

テニス 7メッツ・h

サッカー 7メッツ・h

ラグビー 10メッツ・h

ゆっくり自転車をこぐというような有酸素運動をするほうが効率よくメッツを獲得できることが分かっています。

藤田 聡教授(立命館大学スポーツ健康科学部)によれば、アミノ酸が不足していると傷んだ筋肉の修復ができないため、エネルギー補給と筋肉の補修のためにも、アミノ酸バランスのいいたんぱく質またはアミノ酸を摂取する必要があります。

運動後の60分以内にアミノ酸バランスのいい食品を摂るといいそうです。

アミノ酸の多い食べ物・食品|アミノ酸を効果的に摂取するにはアミノ酸スコアを知ろう!によれば、アルギニン、リジン、アラニン、プロリンの4つのダイエットアミノ酸には、脂肪分解酵素リパーゼを活性化させ、体脂肪を分解して燃焼しやすくする、つまり脂肪を減らす効果があります。

さらに、体内に余分な水分や老廃物を排出するアルブミンという成分がつくられるので、水分代謝機能が高まり、むくみも解消します。

→ アミノ酸ダイエット4つの効果・効果的なタイミング・方法 について詳しくはこちら

→ 痩せたい50代が成功するダイエット・体重を減らす方法(食事・運動・筋トレ) について詳しくはこちら

→ 50代ダイエットにおすすめの筋トレ方法とは? について詳しくはこちら

【関連記事】

続きを読む お腹周りの脂肪が気になる50代男性のダイエットのやり方と痩せるコツ(サプリ・食事・運動)・注意点 →

![]()

-672x312.png)

.png)