■高脂肪の食事を食べると、胆汁が大腸の善玉菌を殺し、腸内細菌のバランスを壊す|北大グループ研究

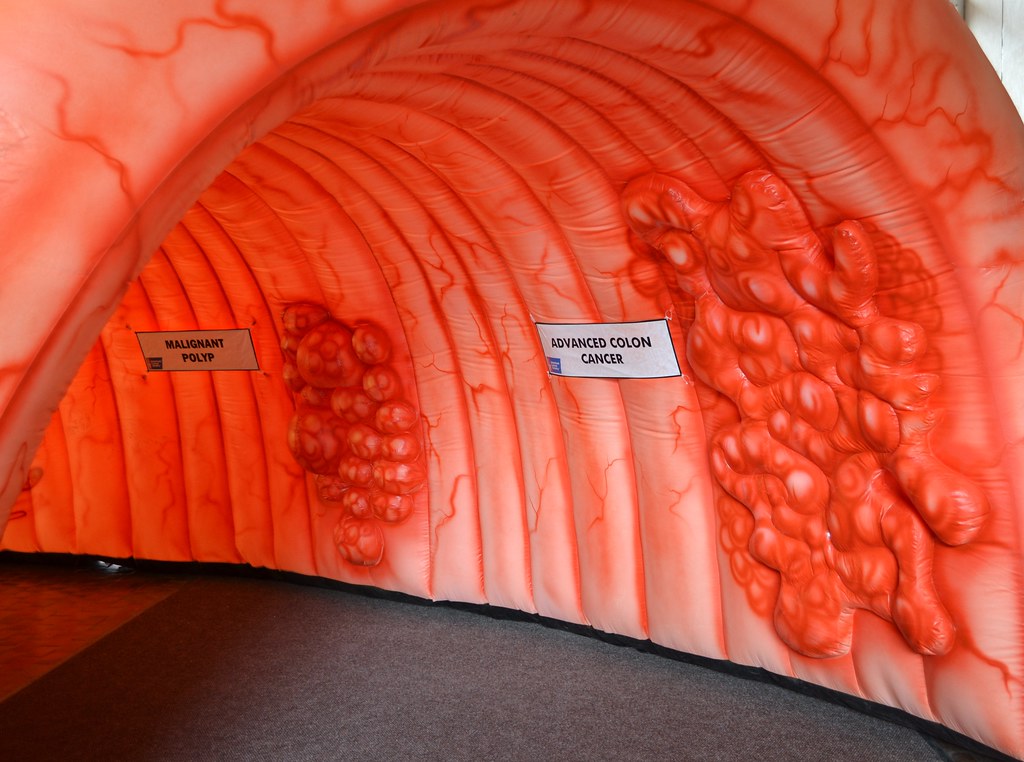

by Alpha(画像:Creative Commons)

高脂肪の食事が善玉菌殺す…北大グループ研究

(2011/11/18、読売新聞)

脂肪が多い食事を食べると、消化液(胆汁)が大腸の「善玉菌」を殺し、腸内細菌のバランスを壊すことが、北海道大の研究でわかった。

消化液の分泌が引き金となってメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)や大腸がんが発症する可能性を示しており、米消化器病学会の専門誌11月号に掲載された。

北海道大の研究によれば、高脂肪の食事を食べると、胆汁が大腸の善玉菌を殺し、腸内細菌のバランスを壊すことがわかったそうです。

消化液の分泌が引き金となって、メタボリックシンドロームや大腸がんが発症する可能性があるということで今後の研究が注目されます。

研究したのは同大農学部の横田篤教授(微生物生理学)らのグループ。ラットの普通のえさに、高脂肪食で分泌される濃度に近い胆汁を混ぜて10日間食べさせ、盲腸の細菌の変化を調べた。

通常は、大腸や盲腸で約1000種類の細菌が見つかるが、胆汁を混ぜたえさのラットは「クロストリジウム」に分類される菌が98・6%を占め、菌の8割はたった4種類になった。

この菌が大半を占めるのは、米国の肥満患者の研究と同じ傾向だった。

通常は1割ほどいる乳酸菌などは、ほとんど見つからなかった。

先日テレビで紹介された「腸サビ」とも関連があるのかもしれませんね。

【関連記事】

■腸サビ

腸サビというのは病名ではないのですが、不摂生な食生活・精神的ストレス・運動不足によって便秘が続き、腸内で宿便がたまることで腸の機能がにぶった状態の事です。

たまった便が有害物質を出し、超粘膜に色々な影響を与えてしまいます。

3日以上お通じのない人は腸サビを帯びている可能性があります。

腸サビによって体の免疫機能が低下し、風邪を引きやすくなったり疲れがとれにくくなったりします。

腸サビとは、悪い生活習慣によって、腸内に宿便がたまり、腸の機能が低下した状態を言うそうです。

腸サビの状態になると、免疫力が低下し、風邪を引きやすくなったり、疲れが取れにくくなるそうです。

腸サビを抑えるにはどうしたらいいのでしょうか。

腸サビを抑えるには、ヨーグルトや納豆のような発酵食品を多くとる事がとても大事です。

善玉菌であるビフィズス菌を増やせば、腸内環境がよくなるでしょう。

そして運動をする事も大事です。

便秘の人には運動が嫌いな人が多いですが、今までエレベーターを使っていたところを3階くらいは階段で上るなどすることが大事です。

発酵食品を多く摂ることで、善玉菌であるビフィズス菌を増やすと、腸内環境が改善され、腸サビが抑えられるようです。

また、運動も大事なようです。