> 健康・美容チェック > 糖尿病の症状 > 糖尿病危険度チェック > 握力や閉眼片足立ちの成績が悪いと2型糖尿病リスクは高くなる|簡単な体力テストで糖尿病のチェックができる!|東北大学

【目次】

■握力や閉眼片足立ちの成績が悪いと2型糖尿病リスクは高くなる|東北大学

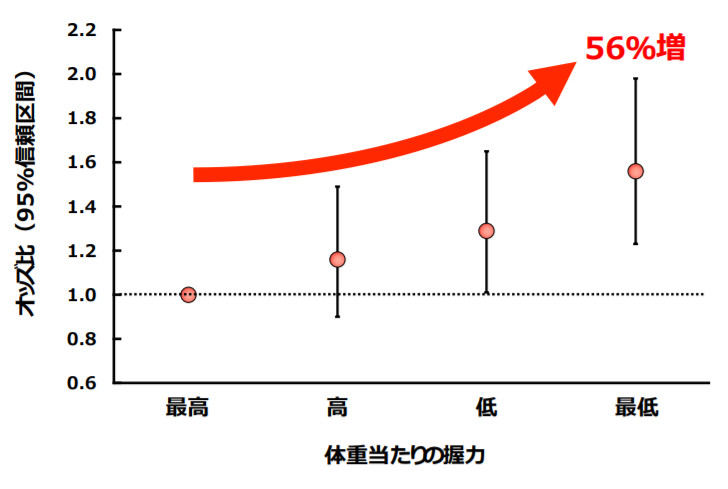

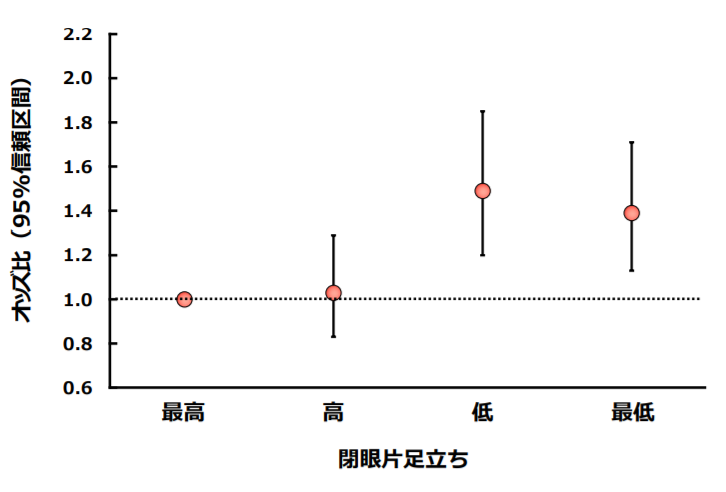

参考画像:簡便な体力テストによる 2 型糖尿病のリスク評価‐握力や片足バランスの成績が悪いと 2 型糖尿病リスクは高くなる‐(2018/7/30、東北大学)|スクリーンショット

簡便な体力テストによる 2 型糖尿病のリスク評価‐握力や片足バランスの成績が悪いと 2 型糖尿病リスクは高くなる‐

(2018/7/30、東北大学)

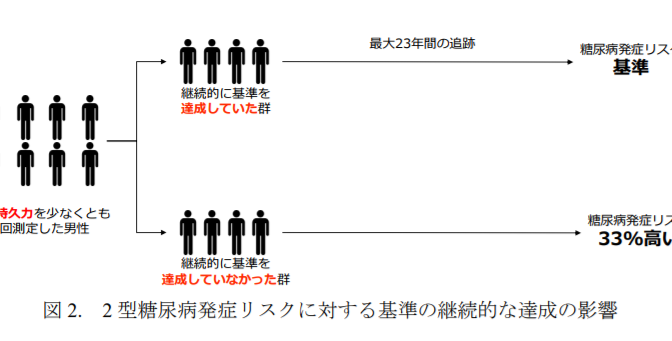

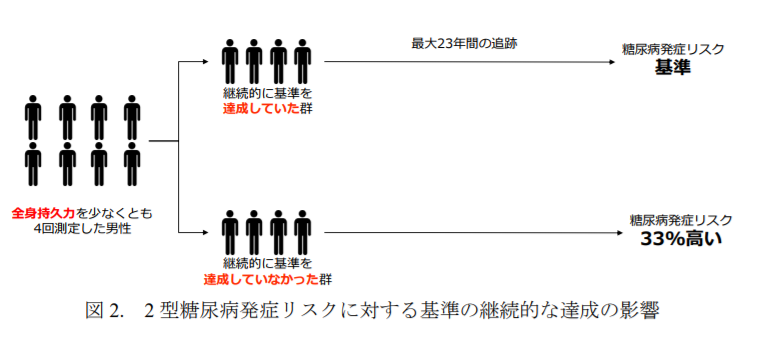

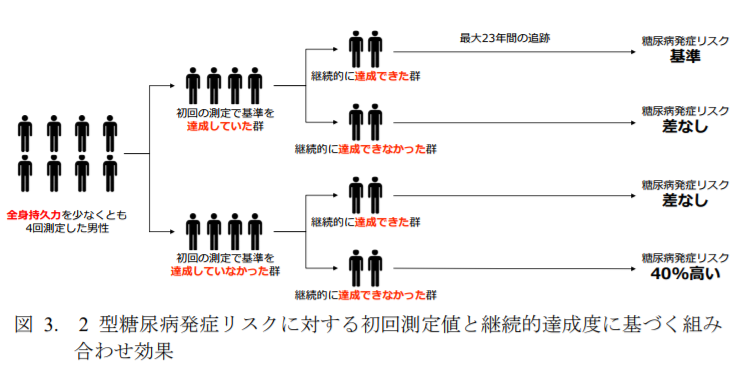

• 糖尿病ではない 20 歳から 92 歳の成人 21,802 人を 6 年間追跡し、体力テスト(握力、垂直跳び、閉眼片足立ち、立位体前屈、全身反応時間、仰臥位足上げ)の成績と 2 型糖尿病の発症リスクの関連を検討した。

• 体重当たりの握力の成績が悪ければ悪いほど、2 型糖尿病の発症リスクは高かった。

• 閉眼片足立ちの成績が良い群と比較して、成績が悪かった群の 2 型糖尿病の発症リスクは高い値を示した。

東北大学大学院医工学研究科の門間陽樹助教(現在は医学系研究科 講師)と永富良一教授は、新潟大学大学院医歯学総合研究科の曽根博仁教授および同大学大学院生活習慣病予防検査医学講座(新潟県労働衛生医学協会による寄付講座 )の加藤公則教授、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の共同研究グループとともに、新潟ウェルネススタディの一環として、新潟県労働衛生医学協会の健診データを用いて、20~92 歳の成人を対象とした追跡研究を行なったところ、握力テストおよび閉眼片足立ちテストの成績が2型糖尿病の発症リスクと関連することを明らかにしました。

参考画像:簡便な体力テストによる 2 型糖尿病のリスク評価‐握力や片足バランスの成績が悪いと 2 型糖尿病リスクは高くなる‐(2018/7/30、東北大学)|スクリーンショット

■握力と健康の関係

【たけしの家庭の医学】握力を鍛えて血管年齢若返り|NO分泌入浴法のやり方によれば、握力を維持できていない人は心血管疾患による死亡リスクが高いと考えられ、反対に握力が維持できている人は心血管疾患による死亡リスクが低いそうです。

握力が強いほど長生き?|循環器病の発症リスクも低い|厚生労働省研究班(2012/2/20)で紹介した厚生労働省研究班の約20年間にわたる追跡調査によれば、握力が強いほど長生きする傾向があり、死亡リスクだけでなく、心臓病や脳卒中といった循環器病の発症リスクも下がっていたことがわかったことで、健康状態を表す指標として、握力が使える可能性があるそうです。

握力は健康のバロメーター!?|握力低下は心臓発作・脳卒中リスク増加に関連(2015/5/15)で紹介したカナダ・マクマスター大学(McMaster University)が主導した国際研究チームは、握力が健康のバロメーターになる可能性についての研究を行ない、その結果、握力が低下すると、心臓発作や脳卒中の発症リスクの増加に関係していることがわかったそうです。

具体的には、握力が5キロ低下するごとに、何らかの原因による死亡リスクが16%増加する関連性が認められ、この握力低下は、心臓発作リスクの7%増、脳卒中リスクの9%増にそれぞれ関連していたそうです。

”#血圧サージ”が危ない~命を縮める血圧の高波~|タオルグリップ法(ハンドグリップ法)|#NHKスペシャル #ガッテンで取り上げたカナダ・マクマスター大学の研究者によれば、8週間のアイソメトリックハンドグリップ(IHG)トレーニングをしてもらったところ、血圧が低下し、動脈の拡張能力が増加することがわかったそうです。

高血圧の代替療法として効果的なのはウォーキングなどの「有酸素運動」と「ハンドグリップ法」であるとして、その理由として、有酸素運動やハンドグリップ法をすると、血管の内皮細胞から血管の壁を柔らかくして血管を広げる作用がある一酸化窒素が出てくるためと紹介されています。

■片足立ちと健康の関係

ロコモティブシンドロームになると要介護のリスクが高くなる?ロコモの原因・予防のためのトレーニング方法によれば、片脚立ちは両脚立ちに比べ2.75倍の負荷がかかり、一日3回、左右1分間の片脚立ちは、約53分間の歩行に相当するそうです。

【関連記事】

■まとめ

心肺持久力と握力の両方が低い中学生は代謝異常リスクが高い!|心肺持久力が低いと血圧やNON-HDLコレステロールは高い!|新潟大学で取り上げた新潟大学と新潟県阿賀野市による共同研究によれば、体力テストで心肺持久力を測るシャトルランと上肢筋力を測る握力の両方が低い中学生は代謝異常(メタボまたは生活習慣病)リスクが高いことがわかっています。

痩せた女性で筋肉量が少ない人ほど高血糖のリスクが高い|糖尿病予防には食事と運動で筋肉の量と質を高めよう!|順天堂大学によれば、痩せた閉経後女性で、どのような人がより高血糖になりやすいかを詳しく解析したところ、インスリン分泌が低いことに加え、除脂肪体重(全身の筋肉の量を反映)が少ない人、筋細胞内に脂肪が蓄積(脂肪筋)している人ほど、血糖値が高いことが明らかになっています。

隠れ糖尿病の原因は脂肪肝と脂肪筋|#ためしてガッテン(#NHK)によれば、体の中には、肝臓と同じように糖(ブドウ糖)を取り込んでくれるものがあります。

それは「筋肉」です。

筋肉は、体を動かすために必要なエネルギーとして糖や脂肪を取り込んでいるのですが、脂肪が多くなりすぎると、脂肪筋となってしまいます。

脂肪筋も脂肪肝と同じで、糖を取り込むスペースがなくなってしまい、高血糖の原因、つまり糖尿病の原因となります。

つまり、今回のことを参考にすれば、やせた女性で筋肉量が少ない人は、ブドウ糖を筋肉に取り込むことができず高血糖を生じやすいと考えられます。

また、筋肉への脂肪蓄積は骨格筋の質の低下(インスリン抵抗性)を引き起こし、ブドウ糖を筋肉に上手く取り込めず高血糖となる可能性があるそうです。

【関連記事】

- 高齢者の筋内脂肪の蓄積はサルコペニアと運動機能低下に関係する|名古屋大学によれば、高齢者の筋肉内に霜降り上に蓄積する脂肪(筋肉脂肪)が、加齢に伴う筋力の減少(サルコペニア)や運動機能低下と関係していることがわかりました。

- 肥満ではない人でも、高血糖、脂質異常症、高血圧の一つでも異常があると、筋肉(骨格筋)への糖の取り込みが低い|順天堂大学によれば、肥満ではない人でも、心血管代謝リスク因子(高血糖、脂質異常症、高血圧のいずれか)に一つでも異常があると、筋肉への糖の取り込みが低く、また、筋肉の質の低下(筋肉への糖の取り込みが低い)は、内臓脂肪の蓄積、血中アディポネクチン濃度が低い、体力が低い、活動量が低い、高脂肪食と関連していることがわかりました。

- 「メタボウォッチ」|早稲田大学、RESEARCHKITでメタボリックシンドロームになりやすい生活習慣をチェックするアプリを開発によれば、加齢とともに骨格筋が減少し、筋力が大幅に低下するサルコペニア(加齢性筋肉減弱現象)は身体活動量の減少と密接に関係しており、また不適切な食事習慣と合わさることで、内臓脂肪や皮下脂肪の蓄積によるメタボリックシンドロームの発症を招いているそうです。

筋肉の量と質が糖尿病の発症リスクと関連していると考えれば、今後握力の数値が糖尿病のような病気を判断するサインとして重要になっていくのではないでしょうか?

【関連記事】

続きを読む 握力や閉眼片足立ちの成績が悪いと2型糖尿病リスクは高くなる|簡単な体力テストで糖尿病のチェックができる!|東北大学【論文・エビデンス】