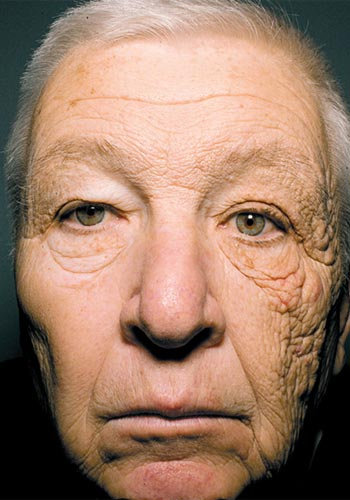

参考画像:28年間トラックを運転した男性、日光によって顔の半分だけ変化する(らばQ)

※今回との記事とは関連はありません。

「老け顔」は心臓病の予兆? 米学会報告

(2012/11/8、AFP)

見た目が実年齢より老けている人は、心臓病を発症するリスクが高いというデンマークの研究結果が、米ロサンゼルス(Los Angeles)で5日開かれた米アメリカ心臓協会(American Heart Association、AHA)の年次総会で発表された。

見た目年齢が実年齢より老けて見える人は、心臓病を発症するリスクが高いそうです。

【関連記事】

心臓発作と心臓病の両方を最も強く予見した加齢の兆候は、目の周りの脂肪の蓄積だった。こめかみ部分の生え際後退、頭頂部の抜け毛、耳たぶのしわなども加齢の兆候として挙げられている。

心臓発作と心臓病の両方を最も強く予見した加齢の兆候は、目の周りの脂肪の蓄積だったそうです。

その他には、抜け毛等が挙げられています。

最近よく取り上げられている「糖化」や「AGE」と今回の見た目年齢とが関連しているようです。

「AGE」が血管・骨・肌・内臓を早く老化させる原因|たけしのみんなの家庭の医学 5月29日

■見た目の老化5つのポイント

皮膚老化研究の第一人者市橋正光神戸大学名誉教授によれば、見た目の老化を決める医学的な5つのポイントがあるそうです。

1.目尻のしわ

2.下まぶたのしわ

3.ほうれい線

4.口元のたるみ

5.顔全体が落ちる

番組の実験で柔軟性年齢と血管年齢を調べたところ、見た目が老けている人ほど体の中まで老化が進んでいるという結果がでました。

見た目年齢が老けていると身体の老化が進んでいるという結果が出ているそうです。

■なぜ老け顔の人は、見た目だけでなく体の中まで老化が進んでしまっているのか?

山岸昌一久留米大学医学部教授によれば

「身体の中に老化物質AGEが溜まっているから」

なのだそうです。

■AGEとは何?老け顔もAGEが原因の一つだと考えられているそうです。

正常な皮膚の弾力繊維にAGEがたまると、変形して弾力性を失ってしまい、シワが出来たり、皮下脂肪の重みに耐えられずたるみが出来てしまうようです。

つまり、老け顔こそ、身体の中にAGEが溜まっていることのサイン。

■なぜAGEが体にたまるのか?コラーゲンは、細胞と細胞をつなぐ接着剤の役割をしているたんぱく質です。

若いコラーゲンは弾力があり、皮膚にもハリが出て、血管や骨もしなやかさを保ちます。

しかし、コラーゲンに糖分がくっつくと、AGEに変化します。

例えば、血管の壁を覆うコラーゲンに糖分がくっつくと、しなやかだった血管壁が硬くなってしまいます。

これが、動脈硬化です。

AGEがたまると、変形して弾力性を失ってしまい、シワが出来たり、皮下脂肪の重みに耐えられずたるみが出来てしまうようです。

つまり、老け顔の人はAGEが溜まっている可能性があるということですね。

そして、AGEが溜まっている可能性があるということは、血管壁が硬くなる動脈硬化が考えられ、進行すると、心臓病を患う可能性があると予測できるということだと思います。

【関連記事】