【目次】

- 肥満ではない人でも、高血糖、脂質異常症、高血圧の一つでも異常があると、筋肉(骨格筋)への糖の取り込みが低い

- アジアでは肥満でなくても糖尿病・脂肪肝などの生活習慣病が多い

- 骨格筋のインスリン抵抗性と関連している因子

- まとめ

■肥満ではない人でも、高血糖、脂質異常症、高血圧の一つでも異常があると、筋肉(骨格筋)への糖の取り込みが低い

by Romain Toornier(画像:Creative Commons)

(2016/8/3、読売新聞)

正常な人と比べて、肝臓では差がなかったが、肥満でメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の人は筋肉での糖の取り込みが低く、肥満ではない人(体格指数BMIが23以上25未満)でも、血圧、血糖、脂質に一つでも異常があると、筋肉への糖の取り込みが低いことが分かった。筋肉への糖の取り込みが低かった人では、正常な人に比べて、内臓脂肪が2割多く、体力は2割低下していた。

順天堂大学の田村好史准教授(代謝内分泌内科学)らの研究によれば、体の糖分の貯蔵庫である筋肉(骨格筋)と肝臓で、どれくらいインスリンが働いて糖を細胞に取り込むかなどを調べたところ、太っていなくても生活習慣病になりやすい「やせメタボ」の人は、筋肉でインスリンがうまく作用せず、糖を取り込みにくい体質であることがわかったそうです。

- 正常な人と比べて、肝臓では差がなかった

- 肥満でメタボリックシンドロームの人は筋肉での糖の取り込みが低い

- 肥満ではない人(体格指数BMIが23以上25未満)でも、心血管代謝リスク因子(高血糖、脂質異常症、高血圧のいずれか)に一つでも異常があると、筋肉への糖の取り込みが低い

- 筋肉への糖の取り込みが低かった人では、正常な人に比べて、内臓脂肪が2割多く、体力が2割低下

今回の記事と順天堂大学のニュースリリースから、さらに深堀りをしていきます。

■アジアでは肥満でなくても糖尿病・脂肪肝などの生活習慣病が多い

田村准教授らは肥満でなくても糖尿病といった生活習慣病がアジアで多いことに着目。

「やせ形で糖尿病」リスク遺伝子発見|東大によれば、遺伝子変異により、KCNJ15と呼ばれる遺伝子の働きが過剰に高まり、インスリンの分泌が不足するため、痩せ型でも糖尿病を発症する危険性が高まるのだそうです。

欧州の糖尿病患者には肥満が多いのに対して、日本を含むアジア各国では、肥満でない人の発症が多いそうです。

【関連記事】

太っていなくても生活習慣病になりやすい人の特徴が明らかに ~筋肉の質の低下が原因である可能性~

(2016/8/1、順天堂大学プレスリリースPDF)

近年、非肥満者でも肝臓や骨格筋といったインスリンが作用する臓器に脂肪が蓄積すると(異所性脂肪:脂肪肝、脂肪筋)、インスリン抵抗性が生じることや、アジア人では痩せていても脂肪肝になりやすいことなどがわかってきましたが、日本人におけるその詳細は不明でした。

<中略>

異所性脂肪(脂肪肝・脂肪筋)

脂肪の多くは皮下脂肪や内臓脂肪といった脂肪組織に蓄えられますが、それ以外の別の場所(異所)にも蓄積されます。そのような脂肪を異所性脂肪と呼びます。インスリンは肝臓や骨格筋に作用して血糖値を低下させる作用を発揮しますが、それらの臓器に異所性脂肪が蓄積すると(脂肪肝、脂肪筋)、溜まった脂肪が毒性を発揮して、インスリン抵抗性が生じると考えられています。

肥満でなくても、インスリンが作用する臓器に異所性脂肪が蓄積すると(脂肪肝・脂肪筋)、毒性を発揮して、インスリン抵抗性が生じていることとがわかってきています。

異所性脂肪というのは、臓器の中に蓄積しているので、本来の脂肪の毒性が直接伝わってしまう非常に恐ろしい脂肪。

異所性脂肪は、恐ろしい毒性を持ち、心臓など脳以外の全身の臓器や筋肉に蓄積し、動脈硬化や脂肪肝・糖尿病・高血圧・高脂血症・心筋梗塞などの生活習慣病を引き起こすことが分かったそうで、また、やせていても貯まることがあるそうです。

肝臓に異所性脂肪が貯まってしまった場合、ひどくなると脂肪肝になって、さらにはNASH になるおそれもあります。

これがそのまま悪化すると、組織の中に線維ができて、肝硬変や肝臓がんのような取り返しのつかない病気になってしまうことが考えられます。

【関連記事】

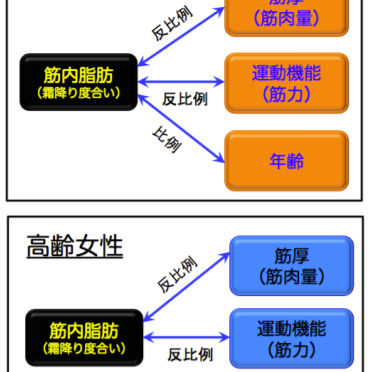

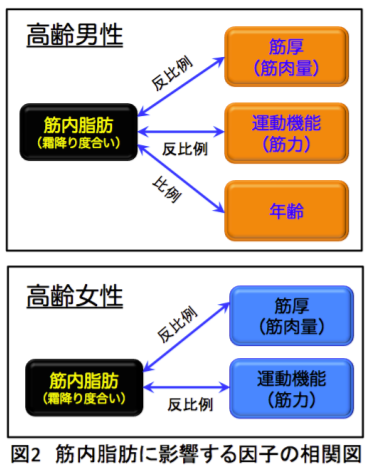

■骨格筋のインスリン抵抗性と関連している因子

太っていなくても生活習慣病になりやすい人の特徴が明らかに ~筋肉の質の低下が原因である可能性~

(2016/8/1、順天堂大学プレスリリースPDF)

どのような因子が骨格筋のインスリン抵抗性と関連しているかを調査したところ、従来肥満者で指摘されてきたような内臓脂肪が多いことや、血中アディポネクチン濃度が低いことに加えて、体力が低い、生活活動量が低い、脂肪摂取量が多いなどの生活習慣に関連した因子も挙げられました。さらに興味深いことに、脂肪肝と判定されないような肝脂肪の軽度蓄積や正常範囲内での肝機能検査の軽度上昇であっても、骨格筋インスリン抵抗性と有意に関連する因子であることが明らかとなりました。

【骨格筋のインスリン抵抗性と関連している因子】

■異所性脂肪を減らす方法

●食事

脂物を控える(肉を赤身肉・魚に変えるなど)

●運動

一日一万歩(徒歩・階段を使うなど)

こうした方法を3日やるだけで異所性脂肪は減るのだそうです。

異所性脂肪の特徴としては、簡単にたまりやすいけれども、簡単に減らせるという特徴があるそうです。

異所性脂肪はごく短期間の運動をするだけで、量が劇的に減ることが分かっています。

メッツ(METs metabolic equivalents)

厚生労働省が定めた体内の脂肪を減らす運動量を示した数値)

異所性脂肪を取り除くには、1週間に23メッツ・hが必要。

※身体活動の強度×身体活動実施時間(h)=身体活動の量(メッツ・h)

一時間行ったときのメッツの量

- ボウリング 3メッツ・h

洗車 4.5メッツ・h

山登り 7.5メッツ・h

自転車 8メッツ・h

平泳ぎ 10メッツ・h

掃除2時間 8メッツ・h

筋トレ2時間 8メッツ・h(筋トレは激しく体が動くのはごく一瞬なので)

散歩 3.5メッツ・h

ギター演奏 2メッツ・h

釣り 2.5メッツ・h

ヨガ 2.5メッツ・h

荷物の積み込み 3メッツ・h

階段の昇り降り 3.5メッツ・h

卓球 4メッツ・h

バドミントン 4.5メッツ・h

草むしり 4.5メッツ・h

バレエ 4.8メッツ・h

ドッジボール 5メッツ・h

エアロビクス 6.5メッツ・h

テニス 7メッツ・h

サッカー 7メッツ・h

ラグビー 10メッツ・h

ゆっくり自転車をこぐというような有酸素運動をするほうが効率よくメッツを獲得できることが分かっています。

週250分の運動で脂肪肝改善 「やせなくても効果あり」―筑波大研究グループによれば、肥満の人は、週250分以上早歩きなどのやや強めの運動をすると、体重が減らなくても、肝臓に蓄積した脂肪が減少したり、善玉コレステロールや肝臓の炎症を防ぐ物質が増えていることがわかったそうです。

【関連記事】

- マイオカイン(血糖値を下げるホルモン)で糖尿病・脂肪肝を予防|たけしのみんなの家庭の医学

- AMPキナーゼを運動で活性化させ、血糖値や中性脂肪を下げる|ためしてガッテン(NHK)

- 血糖値を下げるグルット4活性術で糖尿病対策|たけしのみんなの家庭の医学

■まとめ

太っていなくても生活習慣病になりやすい人の特徴が明らかに ~筋肉の質の低下が原因である可能性~

(2016/8/1、順天堂大学)

太っていなくても代謝異常を生じている人は、筋肉の質が低下していることが明らかに

筋肉の質の低下は、低体力、低活動量、内臓脂肪蓄積、高脂肪食などと関連

軽度の肝機能異常や肝脂肪の蓄積は筋肉のインスリン抵抗性のマーカーに

まとめます。

肥満ではない人でも、心血管代謝リスク因子(高血糖、脂質異常症、高血圧のいずれか)に一つでも異常があると、筋肉への糖の取り込みが低い。

筋肉の質の低下(筋肉への糖の取り込みが低い)は、内臓脂肪の蓄積、血中アディポネクチン濃度が低い、体力が低い、活動量が低い、高脂肪食と関連している。

脂肪肝と判定されないような肝脂肪の蓄積や正常範囲内での軽度の肝機能以上が、骨格筋のインスリン抵抗性を知るマーカーとなると考えられ、今後健康診断をはじめとする予防医学での活用が期待される。

【関連記事】

続きを読む 肥満ではない人でも、高血糖、脂質異常症、高血圧の一つでも異常があると、筋肉(骨格筋)への糖の取り込みが低い|順天堂大学