> 健康・美容チェック > 足が痛い(足の痛み) > 「足のしびれ」は病気のサイン?足がしびれる原因とは?

「足のしびれ(足がしびれる)」と一口にいっても、「脚のしびれ」や「下肢のしびれ」、「片足(右足・左足)・両足のしびれ」、「足首の痺れ」、「足の指のしびれ」と検索する部分も様々です。

「足の痺れ(足が痺れる)」の原因には腰痛だけでなく、足のしびれが糖尿病、更年期障害、動脈硬化、脳卒中などの病気のサインとなることもあります。

そこで、足のしびれが起きる病気について紹介したいと思います。

【目次】

■腰椎椎間板ヘルニア

腰や臀部が痛み、下肢にしびれや痛みが放散したり、足に力が入りにくくなります。

→ 腰痛(腰が痛い)の原因・治療・予防 について詳しくはこちら

【関連記事】

■腰部脊柱管狭窄症

脊柱管狭窄症とは、神経の通り道である脊柱管(せきちゅうかん)が狭くなり、神経の通りが悪くなることで、背骨の内部の神経が圧迫されて足腰のしびれや痛みが出る病気です。

ロコモティブシンドロームの要因となる病気は、骨粗鬆症・変形性関節症・脊柱管狭窄症の3つの病気。

こうした病気になることで、運動器の障害が生まれ、要介護状態になる危険性が高くなります。

【関連記事】

■頸椎椎間孔狭窄(きょうさく)症

腰骨の変形によって神経を圧迫することから足のしびれも起こる病気が頸椎椎間孔狭窄症です。

【関連記事】

■糖尿病神経障害

糖尿病の合併症の中で最も早く出てくるのが糖尿病神経障害です。

末梢神経障害の足や手の症状はさまざまで、手足のしびれ、ケガや火傷の痛みに気づかないこともあります。

→ 糖尿病神経障害とは|糖尿病性神経障害の症状(しびれ・痛み・疼痛) について詳しくはこちら

→ 糖尿病の症状(初期症状)チェック について詳しくはこちら

【関連記事】

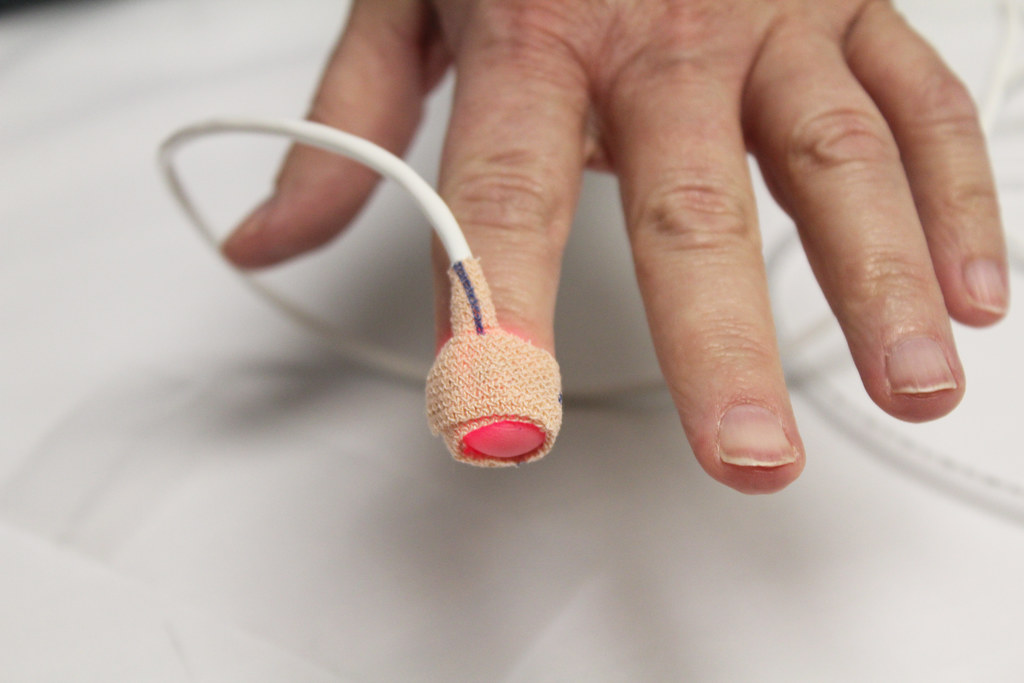

■閉塞性動脈硬化症・末梢動脈疾患(PAD)

by Markus Spiske(画像:Creative Commons)

閉塞性動脈硬化症とは、高血糖によって、動脈硬化を起こし、足へ行く血管が細くなったり詰まったりする病気です。

動脈硬化とは、動脈にコレステロールや中性脂肪などがたまって、詰まったり、硬くなったりして弾力性や柔軟性を失った状態をいい、動脈硬化になると、スムーズに血液が流れなくなります。

閉塞性動脈硬化症のしびれ方の特徴は、正座をした後のしびれに似ているそうです。

閉塞性動脈硬化症になると、足への血流が減少し、足の冷えという症状が起こります。

【関連記事】

閉塞性動脈硬化症を発症しているときは、血管が詰まりやすい状態になっているため、脳梗塞や心筋梗塞になりやすいと考えられます。

そのため、閉塞性動脈硬化症が見つかった人は、心臓・首・頭の血管のチェックを行ないましょう。

●閉塞性動脈硬化症のリスク要因

●閉塞性動脈硬化症の治療|カテーテル治療

末梢動脈疾患(PAD)の症状・原因・治療法によれば、カテーテル治療は、カテーテルという細い管を挿入し、風船を膨らませたり、ステントを挿入して開いて狭くなったり詰まっている血管を押し広げる治療法です。

■自宅でできる閉塞性動脈硬化症テスト

●足の脈を診る

- 足の親指と人差し指の間に、手の人差し指を置き、そこから約5センチ足首の方へずらします。

- 脈を見つけたら、そこで脈を測ります。

- 左右の脈の感じ方に差がないかをチェックしましょう。

※左右の脈に違いがある場合や、片方の脈を感じない場合には、閉塞性動脈硬化症の可能性があります。

<初期症状>

- 手足に冷えやしびれを感じる

<症状が進行>

- 歩行時に痛みが出るが、休むと治る

<症状が重くなる>

- 安静時でも痛みを感じる

- 皮膚が壊死したり、潰瘍ができたりして足を切断することもある

→ 動脈硬化とは|動脈硬化の症状・予防・原因・改善 について詳しくはこちら

【関連記事】

■脳卒中

脳卒中とは、脳の血管が詰まったり、破れたりすることなどによって、脳の血流が悪くなったり、脳に血液が供給できなくなることで、脳の組織が傷ついてしまう病気です。

脳卒中には、脳梗塞・一過性脳虚血発作・脳出血、くも膜下出血があり、その症状として、手足のしびれが現れます。

- 片側手足の運動障害

- 言葉の障害

- めまい・ふらつき・歩行障害

- 吐き気・嘔吐

- 眼の障害

- 意識障害(意識の混濁)

【関連記事】

■更年期障害

更年期を迎える時期になると、卵巣の機能が衰え、その結果、卵巣から分泌されている女性ホルモン(エストロゲン)の量が減少することで、肌の張りが失われて、皮膚が刺激に敏感になり、神経が刺激されて、手足のしびれを感じてしまいます。

また、血流が悪くなると、冷えや肩こり・腰痛といった症状があり、冷えの症状とともに手足のしびれを感じることがあります。

【関連記事】

■顎関節症

顎関節症の症状をまとめます。

- あごが痛む

- 口が開かない

- カクンと音がする

- 症状が進むと頭痛や腰痛、めまい、手足のしびれ、呼吸困難になることもある

顎関節症の原因は、以前は、かみ合わせの異常にあるとされてきたそうですが、現在では歯ぎしりやほおづえ、ストレスなどの要因が重なり、強い力が関節に加わり、クッションがずれたり削られたりして起こると考えられているそうです。

【関連記事】

■ギランバレー症候群

#仰天ニュース

ギランバレー症候群とは、主に筋肉を動かす運動神経が攻撃され、手足に力が入らなくなったり、腱反射がなくなる、免疫にかかわる神経疾患。生の鶏肉のカンピロバクターなどの食中毒が原因で起こることがある。https://t.co/00MUQrPltv— ハクライドウ@長崎島原手延えごまそば・黒ごまそうめん (@hakuraidou) 2018年10月9日

ギラン・バレー症候群は、運動神経の障害のため、急に手や足に力が入らなくなる病気です。

人口10万人あたり年間約1~2人がかかるといわれる難病です。

難病情報センターのホームページによると、風邪をひいた後などに発症することが多い病気で、手足が動かせなくなるほか、顔面の筋肉にも力が入らなくなって、呂律が回らなくなったり食事が困難になったりすることがあるそうです。

【関連記事】

■まとめ

「足のしびれ(足がしびれる)」が起きる病気には様々あり、ここで挙げたもの以外にもまだまだあることだと思います。

「足のしびれ」という症状が現れたときには、一つの病気の前兆と考えて、気になる場合には病院で診てもらいましょう。

【関連記事】

「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」

この街を初めて訪れた方へ

この記事は、例えるなら「ばあちゃんの料理教室(ハクライドウ)」という街の中の「ひとつの家」です。

この街には、生活・料理・健康についての記事が、

同じ考え方のもとで並んでいます。

ここまで書いてきた内容は、

単発の健康情報やレシピの話ではありません。

この街では、

「何を食べるか」よりも

「どうやって暮らしの中で調整してきたか」を大切にしています。

もし、

なぜこういう考え方になるのか

他の記事はどんな視点で書かれているのか

この話が、全体の中でどこに位置づくのか

が少しでも気になったら、

この街の歩き方をまとめたページがあります。

▶ はじめての方は

👉 この街の歩き方ガイドから全体を見渡すのがおすすめです。

▶ この街の地図を見る(全体像を把握したい方へ)

※ 無理に読まなくて大丈夫です。

気になったときに、いつでも戻ってきてください。

この考え方の全体像(意味のハブ)

この記事で触れた内容は、以下の概念記事の一部として位置づけられています。

▶ 料理から見る健康

この街の考え方について

この記事は、

「人の生活を、断定せず、文脈ごと残す」

という この街の憲法 に基づいて書かれています。

▶ この街の中心に置いている憲法を読む