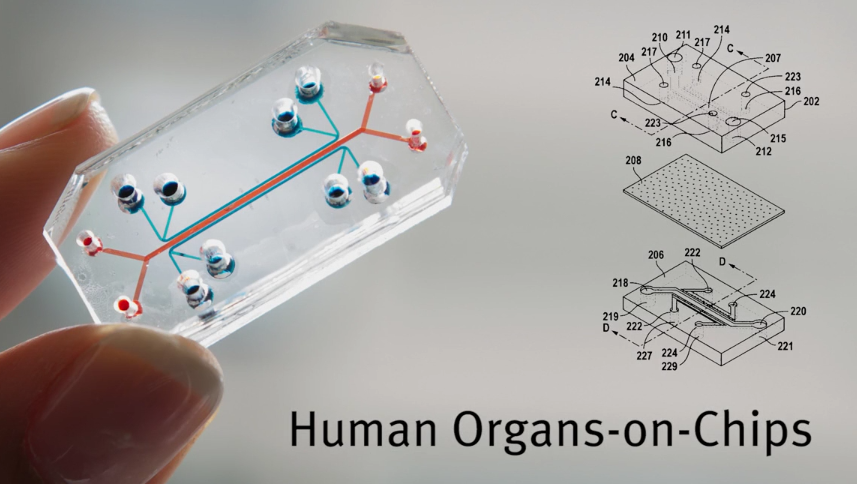

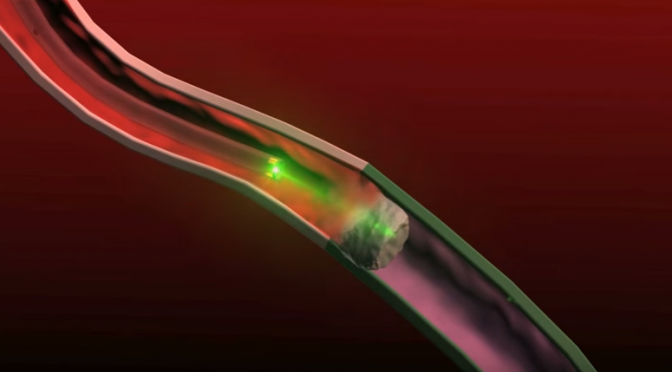

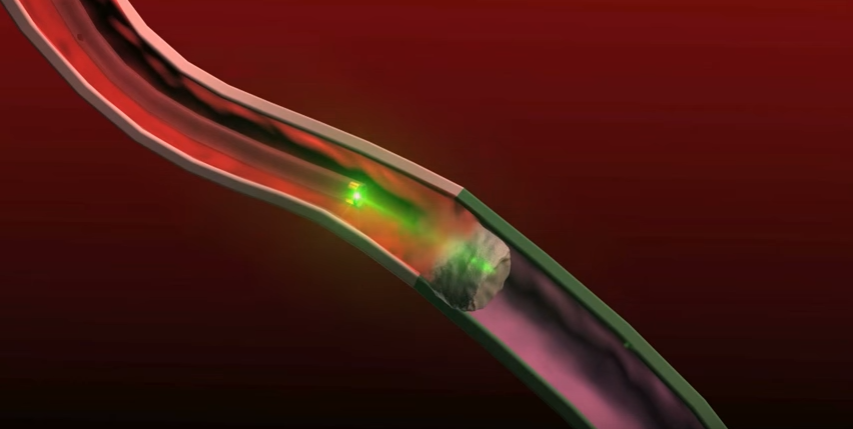

参考画像:レーザ血栓溶解技術|YouTubeスクリーンショット

> 健康・美容チェック > 脳卒中 > 脳梗塞 > 血栓 > レーザーで脳梗塞を引き起こす血栓を溶かす治療法を開発 12月1日より治験|浜松医科大学と浜松医療センター、浜松ホトニクス

■レーザーで脳梗塞を引き起こす血栓を溶かす治療法を開発 12月1日より治験|浜松医科大学と浜松医療センター、浜松ホトニクス

レーザーで血栓溶かす治療法開発へ 浜ホトなど12月から治験

(2016/11/29、日本経済新聞)

浜松医科大学と浜松医療センター、浜松ホトニクスは、脳梗塞を引き起こす血栓をレーザーで溶かすシステムの治験を始めるそうです。

■脳梗塞の治療法

急性期脳梗塞に対するレーザ血栓溶解治療システムを開発 12月1日から医師主導治験を開始

(2016/11/28、浜松ホトニクス株式会社)

急性期脳梗塞における治療法は、発症後 4.5 時間以内であれば、既往症などの禁忌がない限り、アルテプラーゼ*1の静脈投与による血栓溶解療法が標準の治療法として広く認められています。しかしアルテプラーゼの投与で脳主幹動脈*2の血流が再開通しない場合や、発症から 4.5 時間を過ぎている場合には、ほかの方法による血栓除去が必要となります。現在では主に機械的な血栓除去カテーテル*3が用いられています。

脳梗塞の治療は血栓を溶かす薬「T-PA」と「血栓回収療法」で劇的に改善されている!によれば、医療現場では脳梗塞の治療に「t-PA(tissue plasminogen activator:組織プラスミノーゲン活性化因子)」という血栓を溶かす薬があるそうです。

記事の中で紹介されている、アルテプラーゼとは、急性期脳梗塞の治療薬として使われています。

急性期脳梗塞に対するレーザ血栓溶解治療システムを開発 12月1日から医師主導治験を開始

(2016/11/28、浜松ホトニクス株式会社)

遺伝子組換え組織プラスミノゲンアクチベータ(recombinant tissue plasminogen activator:rt-PA)とも呼ばれ、血栓を溶解する作用がある。

「t-PA」の治療効果は高く、発症後4.5時間以内の使用で、後遺症の程度を軽減することが可能なのだそうです。

実は、「t-PA」は私たちの体の中(血管の内側の細胞)でも作られていて、日常的にできる血栓を溶かしてくれているそうです。

脳梗塞の治療で劇的な効果を発揮したt-PAですが、脳の太い動脈が詰まるとt-PAだけではなかなか血栓が溶けず、血流が再開しないこともあるそうです。

また、t-PAを投与できても、介護の必要がない状態で自宅に帰れる割合は40%程度なのだそうです。

そこで登場したのが、カテーテルを血管に入れて血栓を除去する「血栓回収療法」です。

血栓回収療法にはステント型と吸引型の2つあります。

ステント型は、脚の付け根からカテーテルという細い管を挿入し、ステント(筒状の網)にからめて血栓を回収する方法です。

吸引型は、器具の先端で崩した血栓を吸い取り、カテーテルの中に回収する方法です。

血栓回収療法は発症からのタイムリミットが4時間半だったのが、8時間まで治療を可能にし、またt-PAだけのグループよりもt-PA投与後にステント型の血栓回収療法を実施したグループのほうが社会復帰できる確率が大幅に高くなったそうです。

しかし、メリットしかないように思えた血栓回収療法にも、こちらのニュースリリースによれば実は一つ弱点がありました。

急性期脳梗塞に対するレーザ血栓溶解治療システムを開発 12月1日から医師主導治験を開始

(2016/11/28、浜松ホトニクス株式会社)

ただし、血栓除去カテーテルでは血管内皮損傷や脳出血などの可能性があり、より安全な治療法が求められていました

血管内皮を傷つけるリスクがあるというのがデメリットだったのです。

そこで、浜松医科大学と浜松ホトニクスが開発しているのが、脳の血管にできた血栓をレーザーで溶かす技術です。

レーザーで脳血栓溶解 浜松医大など、脳梗塞の新治療法目指す

(2013/2/25、日本経済新聞)

急性期脳梗塞に対するレーザ血栓溶解治療システムを開発 12月1日から医師主導治験を開始

(2016/11/28、浜松ホトニクス株式会社)

波長 500-600nmのレーザ光は血栓に吸収されますが、血管内皮ではほとんど吸収されません(図 2)。そこで、このレーザ光の吸収の差を利用して、レーザを用いて血栓のみを選択的に溶解可能で血管内皮の損傷がほとんどない波長532nm のレーザ装置と、血管を閉塞している血栓にレーザを有効に照射するための光ファイバーを内包した専用カテーテルを開発しました。(図 3)。

血栓のみを溶かすことができ、また血管内皮の損傷がほとんどない532ナノメートルのレーザー光を用いることで血管を傷つけるリスクを減らした治療法を開発したそうです。

■まとめ

浜松医療センターは、2016年12月1日より、脳梗塞を引き起こす血栓をレーザーで溶かすシステムの安全性および有効性を確認していくそうです。

脳梗塞の治療法がさらに進歩することを期待しましょう。

【関連記事】