AnhNguyen|unsplash

"ジェイデンはずっとヴィーガンだったのだけれど、あるとき十分タンパク質が摂れていないことに気がついた。それが栄養が足りなくて疲労していたの。見た目も消耗していた」。ウィルも「ジェイデンの目の周りにはくまができていた。肌が灰色に見えるくらい顔色が悪かった。"https://t.co/YaytF2nMj7

— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) March 11, 2022

たんぱく質って本当に大事。https://t.co/MSZ8loho82

"ヴィーガンだったジェイデンは両親のアドバイスでベジタリアンにチェンジ。肉は食べないけれどチーズや牛乳などで動物性のタンパク質を摂取するようにしたという。"https://t.co/YaytF2nMj7

— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) March 11, 2022

セレブカップル、“行き過ぎたヴィーガン “に警告|「目の周りにはくまができ、肌が灰色に見えるほど…」によれば、ウィル・スミスの奥様ジェイダ・ピンケット・スミスはヴィーガンを選択していたそうですが、十分なたんぱく質が摂れておらず、目の周りにはくまができ、肌が灰色に見えるくらい顔色が悪かったため、両親がストップをかけ、チーズや牛乳などで動物性のタンパク質を摂取するベジタリアンに変えたところ、元気になったそうです。

【ベジタリアン・ヴィーガン 関連記事】

- ヴィーガン食市場は今後拡大していくの?

- ヴィーガンの人気YouTuber「Rawvana」、魚を食べていた動画が発覚し炎上!

- 中谷美紀さんはベジタリアン生活でめまいや突発性難聴になった!?その理由とは?

- 9カ月ベジタリアン(菜食生活)を続けると、体にどんな異変が起こるのか?

- サンプラザ中野くん、菜食生活が原因で血管年齢・骨年齢で異常値

- アリアナ・グランデ(ARIANA GRANDE)は動物性の食品を食べない「ヴィーガン」の食生活をしている

- 女性向けプロテイン「植物性タンパク質ドリンク」|APRES(アプレス)の特徴は低糖・ヴィーガン・non-GMO・乳製品フリー・グルテンフリー・ソイフリー

■まとめ|たんぱく質を摂ることの重要性

肉も魚も卵も食べない「ヴィーガン(ビーガン)」生活・食事を経験した女性に起きた身体・肌の異変とは?でも紹介しましたが、たんぱく質には動物性タンパク質と植物性タンパク質があり、動物性たんぱく質には必須アミノ酸が含まれていますが、植物性たんぱく質だけではすべての必須アミノ酸を補うことは難しいので、バランスよく摂取してほしいです!

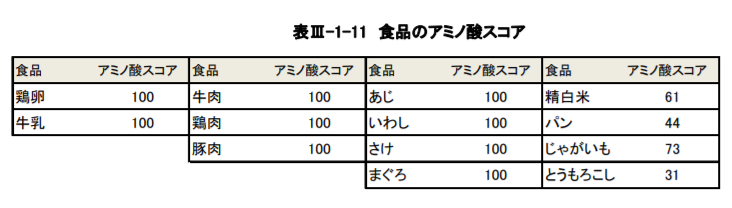

良質なたんぱく質を摂取するというポイントとして重要なのが「アミノ酸スコア」というもの。

アミノ酸の多い食べ物・食品|アミノ酸を効果的に摂取するにはアミノ酸スコアを知ろう!によれば、アミノ酸スコアとは、食べ物からアミノ酸を摂取する場合、あるアミノ酸量がいくら多くても、最も量の少ないアミノ酸に「たんぱく質再合成が制限される」という仕組みのことです。

つまり、アミノ酸を食品で摂る場合、アミノ酸スコアの原理によって、摂取したもののうち、必ずしも全てがたんぱく質合成に活用されるわけではないということです。

食品たんぱく質の栄養価としての「アミノ酸スコア」(2005/12、日本食品分析センター)で紹介されている主な食品のアミノ酸スコアを参考にすると、動物性の食品はアミノ酸スコアが高く、植物性の食品はアミノ酸スコアが低くなっているのがわかります。

参考画像:特定保健指導の実践定期指導実施者育成プログラム|厚生労働省|スクリーンショット

【主な食品のアミノ酸スコア】

- 牛肉・豚肉・鶏肉 100

- 魚類 100

- 卵 100

- 牛乳 100

- プロセスチーズ 91

- 大豆 100

- 精白米 65

- ジャガイモ 68

- 里イモ 84

- みかん 50

- トマト 48

ただ、大豆のアミノ酸スコアは100となっており、また、新しい食料資源としてのエゴマタンパク質の利用に関する基盤的研究によれば、エゴマの種子はたんぱく質含量が約18%と高く、アミノ酸スコアは92であり、植物タンパク質の中では良質なタンパク質といえるので、食品の組み合わせによっては植物性タンパク質だけでもたんぱく質を補給できる食生活が可能なのかもしれません。

今後アミノ酸スコアの高い植物性タンパク質に注目が集まりそうな予感です!

【たんぱく質関連記事】

- たんぱく質(アミノ酸)を摂る|おすすめの健康的ライフスタイル10箇条

- アルブミン・ヘモグロビン不足でPEM(たんぱく質・エネルギー欠乏症)|たけしの家庭の医学 10月19日

- アルブミンを増やすには?方法・食事・食品|肉を食べてアルブミンを上げたグループは死亡リスクが低い!?

- お年寄りは低栄養に注意|低栄養になると、免疫の低下、筋肉の減少、骨が弱くなることで、感染症や骨折の恐れが高くなる

- 【ダルビッシュ選手から学ぶスポーツ栄養学】日本人スポーツ選手はタンパク質が不足している!?

- 【バイキング】滝沢眞規子(タキマキ)さんの美の秘訣|チアシード・アマニ油・マカパウダー・スムージーレシピのポイント|11月6日

- プロテインとは?|プロテインを摂れば筋肉ができるの?|プロテインを選ぶポイント

【関連記事】

P.S.

こういうことを書くと、ヴィーガン食派の人からなぜヴィーガンの悪い所を書くのですかというコメントを頂いたことがあったのですが、決してヴィーガンが悪いといっているのではなく、たんぱく質不足によって健康に悪影響を及ぼすことがあるということを知ってほしいと書いています。