> 健康・美容チェック > 動脈硬化 > 動脈硬化に良い食べ物 > DHA・EPA > 青魚の脂 EPA摂取で脂質改善 動脈硬化を防ぎ、血液サラサラ

■青魚の脂 EPA摂取で脂質改善 動脈硬化を防ぎ、血液サラサラ

ヘルシーリポート:青魚の脂 EPA摂取で脂質改善 動脈硬化を防ぎ、血液サラサラ

(2009/4/29、毎日新聞)

日本人の食生活は戦後、大きく変わった。

最も大きな変化は動物性たんぱく質と脂肪の摂取量の増加だ。

食の欧米化に伴い、心筋梗塞(こうそく)や脳梗塞など動脈硬化性疾患が増えた。

どうすれば防げるのか。

イワシやサバなど魚をもっと食べ、脂肪の取り方を変えてみるのも方法のひとつだ。

今回のキーワードは「魚の脂」。

食生活が欧米化したことにより、魚から肉へと食べるものが変化しています。

そのことによって、動物性たんぱく質と脂肪の摂取量が増加しています。

記事によれば、

過去約40年間で、日本人の肉類や脂肪の消費量は約2~3倍も増えた。

そうです。

そして、動物性たんぱく質と脂肪の多い食事に変化したことによって、動脈硬化が増加しているといわれています。

健康に対する魚の良さを再認識する必要があるのかもしれません。

北極園に暮らす先住民のイヌイットは肉食の生活ながら心臓病での死亡率が極めて低いことが1960年代に分かり、注目された。

イヌイットは主にアザラシやクジラなどを食べ、野菜や果物をほとんど取らないのに、なぜなのか。

デンマークの研究者らが調べた結果、イヌイットの人たちの血中にはEPAという多価不飽和脂肪酸が多いことが分かった。

EPAはエイコサペンタエン酸の略で、イワシやサンマ、サバ、アジなど青魚に多く含まれる脂肪酸だ。

牛肉や豚肉、鶏肉の脂肪は温度が低いと固まりやすいのに対し、冷たい海に生息するアザラシやクジラ、魚の脂はEPAが多く、水温が低くても固まりにくい。

この固まりにくさが、いわゆる血液のサラサラ状態を保つ。

同じ肉食でも、牛肉や豚肉を食べるのと魚肉を食べるのとでは、血液の脂質や血栓のもとになる血小板への影響が異なるわけだ。

EPAは健康に欠かせないが、人間が体内で作り出せず食事で摂取しなければならない必須脂肪酸。

日本の食事は、動脈硬化を予防するEPA(青魚の脂に含まれる脂肪酸)を摂らない食事にわざわざ変化してきたことになります。

動脈硬化を予防するためにも、魚を積極的に食べるように変えていく必要があるようです。

記事によれば、EPAはメタボリックシンドローム改善にも役に立ちそうです。

肥満を特徴とするメタボリックシンドロームに含まれる高脂血症、高血糖、高血圧といった異常が多い人ほど、血液中に含まれるEPAの濃度が低いという研究も報告されている。

また、EPAは他の健康効果もあるそうです。

EPAは摂取し続けると体内の細胞に少しずつ取り込まれ、徐々に体質を変えてゆく。

マラソン選手での試験では、赤血球の膜に取り込まれると血球の変形能力が高くなり、酸素供給能力が高まるという結果が出ている。

また、糖尿病で皮膚に壊疽(えそ)ができた場合、EPAの摂取で症状が改善されたとの報告もある。

EPAを積極的にとって、健康になりましょう。

◆EPA

多価不飽和脂肪酸の一種で、元は海の藻類や一部の植物に含まれている。

イワシやサンマに多いのは藻類を食べるため。

血小板の凝固を抑えることから、血液の抗凝固(血栓防止)作用がある。

中性脂肪を低下させる特定保健用食品(トクホ)としても市販されている。

しその葉に似た植物のエゴマにも不飽和脂肪酸のα(アルファ)-リノレン酸が多く、人の体内でEPAやDHA(ドコサヘキサエン酸)に変わる。

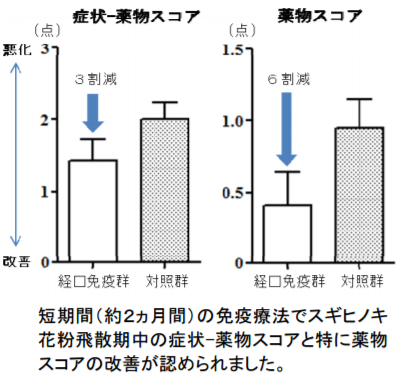

EPAやDHAはアトピー性皮膚炎や花粉症にも効果的という報告もある。

→ DHA・EPAの効果・効能・食品・摂取量 について詳しくはこちら

【関連記事】

続きを読む 青魚の脂 EPA摂取で脂質改善 動脈硬化を防ぎ、血液サラサラ →