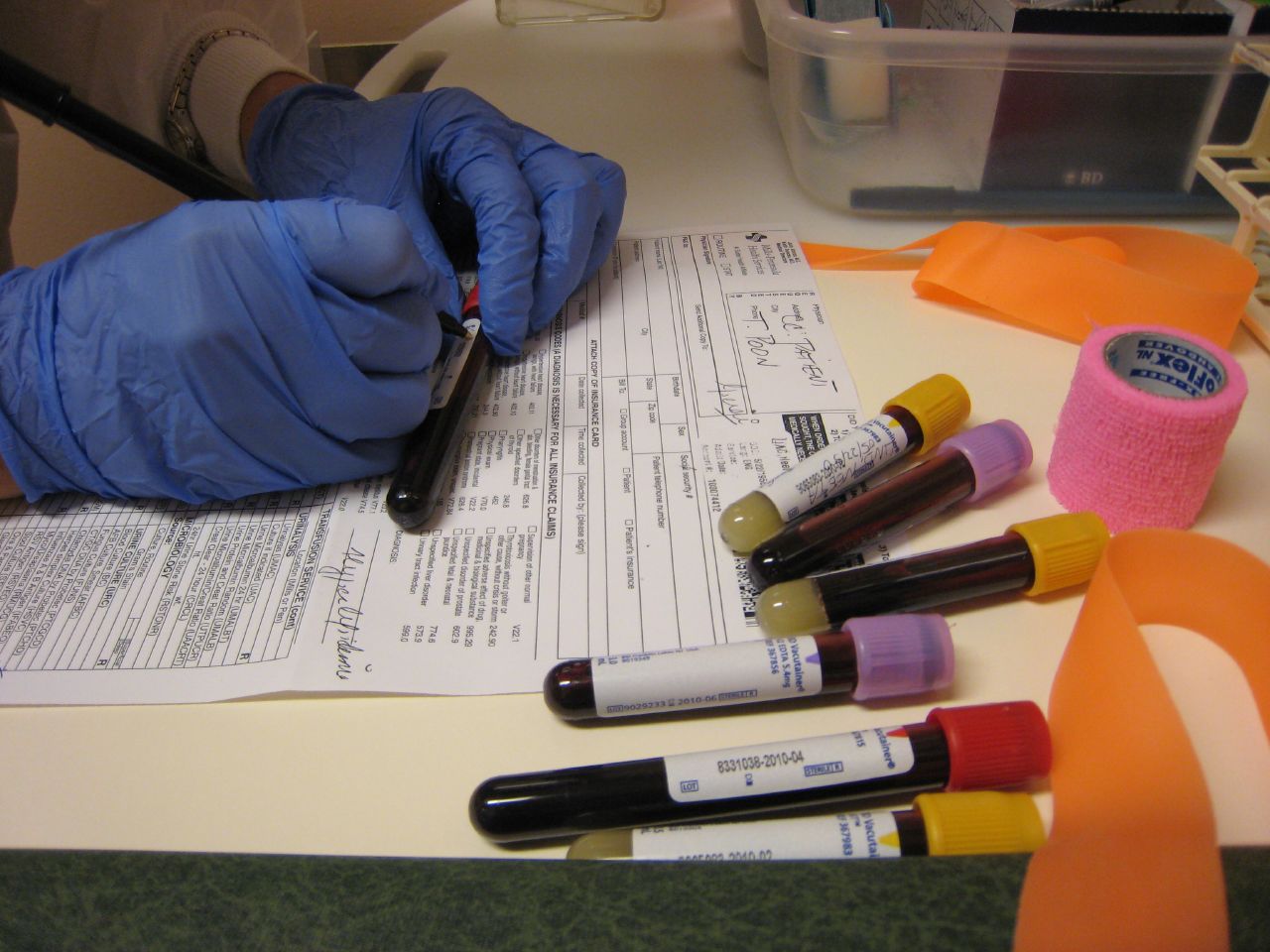

by Melissa BARRA(画像:Creative Commons)

> 健康・美容チェック > 糖尿病 > 血糖値 > スマホのフラッシュやカメラ機能を使い、血糖値管理ができる技術が研究されている!?

スマホのフラッシュやカメラ機能を使い、自分で血糖値テストができる技術が米で開発中

(2014/1/27、Techable)

糖尿病患者の日々の血糖値管理を、スマートフォンという最先端のツールを活用して実施できないかという研究が、Cornell Universityでおこなわれているという。

先日Google、糖尿病患者の血糖値を管理するスマートコンタクトレンズを開発というニュースを紹介しましたが、今回の記事によれば、スマートフォンのフラッシュ機能やカメラ機能を活用して、血糖値の検査を行ない、血糖値コントロールができないかという研究が行われているそうです。

糖尿病患者は増加の一途をたどっており、今後も増加することが予想されます。

ちなみに、2011年には糖尿病患者が世界で3億人突破-世界糖尿病デー(11月14日)しています。

これから血糖値検査・血糖値コントロールはますます重要になってくることでしょう。

そういう意味で企業や大学がこの分野に注目を集めるのはごく自然なことです。

アメリカのFood and Drug Administrationでは、世界中でスマートフォンとタブレットユーザーは増加しており、2018年までには約17億人の人たちが、健康関連アプリをダウンロードしている状況になると見込んでいる。

現時点では、スマホやタブレット+アプリで健康管理をしていくというのが最も人気がありますが、Googleがコンタクトレンズを活用するなどウェアラブルガジェットも最近特に注目されています。

【関連記事】

- GOOGLE GLASS(ウェアラブル端末)で医療が変わる?

- 途上国に住む人の失明の危機をスマホで解決!?

- 姿勢が悪くなったことを知らせてくれるガジェット「LUMO LIFT」で猫背解消?!

- フィットネスガジェットが今熱い!

- スマホで放射線量や体脂肪、アルコールを測れるジャケット開発―NTTドコモ

理想としては、つけていることを意識することなく、特に何かする必要もなくて自分の健康管理を行ない、大事なポイントで自分やかかりつけの医師に知らせてくれるものになると思います。

はたして、それがどのような形になるのか、すごく楽しみです。

【関連記事】

![[image]](http://si.wsj.net/public/resources/images/PJ-BU390_FLEX_G_20140421170336.jpg) Swiss Federal Institute of Technology

Swiss Federal Institute of Technology