> アミノ酸 > たんぱく質(アミノ酸)を摂る|おすすめの健康的ライフスタイル10箇条

ハクライドウがこれまで培ってきた約20年の健康情報をまとめた10箇条を紹介します。

あなたの健康的なライフスタイルにこの10箇条を取り入れていきましょう。

【目次】

- たんぱく質不足による低栄養の人が増えている!?

- 筋肉を作るためにはタンパク質が欠かせない!

- たんぱく質が不足すると体がたるむ!?

- たんぱく質を摂取して筋肉量を維持して血糖値をコントロール

- たんぱく質摂取で体温アップ

- たんぱく質が不足すると脂肪肝になる!?

- 「アミノ酸スコア」がポイント!

■たんぱく質不足による低栄養の人が増えている!?

隠れ栄養失調の原因はアルブミン不足!?栄養失調対策10食品群チェックシート|チョイス@病気になった時

食べ物であふれるこの日本で栄養失調(低栄養)の人が増えているそうです。

適切な食物摂取ができず、栄養状態が悪化していることを「低栄養」と呼びます。

ダイエットをしすぎて「栄養失調」になっているわけではなく、3食普通に食べている人や痩せていない人も栄養失調になっているということのようです。

またそれは年代別に分けられる問題でもなく、70歳以上の6人に1人が栄養失調であり、若い女性にも増えているそうです。

そして、この状態のままにしておくと、貧血や骨折、肺炎、さらには脳出血まで引き起こす恐れがあるそうです。

なぜ栄養失調が増えているのでしょうか?

この栄養失調は、血液中の「アルブミン」が不足することによって起こります。

アルブミンとはタンパク質の一種で、血液を流れている血清タンパク質のおよそ6割を占めています。

つまり低栄養とは「タンパク質不足」のことなのです。

番組で紹介したケースでは、アルブミンが不足したことによって、免疫細胞が作られず、免疫力が低下して、腎盂腎炎になったと考えられるそうです。

アルブミンが不足すると、次のようなことが起こると考えられます。

赤血球の材料が少ない→「貧血」

血管を作る材料が少ない→「脳卒中(脳出血)」

免疫細胞を作る材料が少ない→「肺炎」「結核」

筋肉を作る材料が少ない→「転倒」→「骨折」

「フレイル(高齢者の虚弱)」の段階で対策を行ない、要介護状態の高齢者を減らそう!|厚生労働省

たんぱく質摂取量が少ないことは3年後の筋力の低下と関連し、さらに高齢女性の3年間の観察で、たんぱく質摂取量が少ないとフレイルティの出現のリスクが増加することが確認されているそうです。

また、日本人の高齢女性の横断研究でもフレイルティの存在とたんぱく質摂取量との関連が明らかにされています。

これまでにも要介護者の中にはたんぱく質が不足する低栄養の人が多いということを紹介してきました。

低栄養になると、免疫が低下したり、筋肉が減少したり、骨が弱くなったりすることで、感染症に掛かりやすくなったり、骨折するおそれが高くなるようです。

低栄養対策、つまり、アルブミン不足を予防するにはどうしたらよいのでしょうか?

アルブミン不足を予防するには「肉」を食べるといい!

アルブミンを上げる食事|肉を食べてアルブミンを上げたグループは死亡リスクが低い!?で紹介した熊谷修教授(人間総合科学大学人間科学部)によれば、肉をよく食べてアルブミンを上げたグループはほとんど食べないグループに比べて死亡リスクが低いそうです。

また、アルブミン値を上げるためには、鶏のささみよりも牛肉のほうが良いそうです。

それは、牛肉に含まれる「飽和脂肪酸(アルブミンを作り出すエネルギーとなる)」を一緒に摂ることができるからなのだそうです。

お肉を選ぶ場合には、脂身のある肉(豚肉やもも肉)のほうが良いそうです。

アルブミンを上げる食事|肉を食べてアルブミンを上げたグループは死亡リスクが低い!?によれば、「15の食生活指針」に沿った食生活を実践してもらったところ、アルブミンは増加し、血色素の低下も見られなり、つまり、栄養改善の効果があらわれたそうです。

- 3食のバランスをよくとり、食事を抜かずにきちんと食べましょう。

- 油脂類の摂取が不足しないようにしましょう。

- 肉、魚、乳製品、卵などの動物性たんぱく質を十分に食べましょう。

- 肉と魚の摂取は1:1の割合にしましょう。

- いろいろな種類の肉を食べましょう。

- 牛乳は毎日200ml以上飲むようにしましょう。

- 野菜は緑黄色野菜(にんじん、かぼちゃ、ほうれん草など)や根菜(大根、ごぼう、いもなど)など、いろいろな種類を毎日食べるようにしましょう。

- 食欲がないときは、おかずを先に食べ、ご飯の量を減らしましょう。

- いろいろな調理のしかたや、食品の正しい保存法を覚えましょう。

- 酢、香辛料、香り野菜(ねぎ、にんにくなど)を十分に取り入れましょう。

- 調味料を上手に使い、おいしく食べましょう。

- 和風、中華風、洋風といろいろな料理を食べましょう。

- 家族や友人との会食の機会をたくさんつくりましょう。

- 噛む力を維持するために、義歯は定期的に点検をしましょう。

- 「元気」のための健康情報をすすんで取り入れましょう。

※2から6までの5項目が、低栄養を防ぐための動物性食品や油脂類の摂り方に関する項目です。

お肉はタンパク質が豊富で、実はバランス栄養食品です。

野菜よりも鉄分が豊富で、かつ肉は野菜より鉄分の吸収率が5から10倍高い。

またビタミンも豊富で、特にビタミンB1は豚ヒレ肉100gでレモンの17倍含んでいるそうです。

さらにミネラルも豊富なのだそうです。

【関連記事】

- アルブミン・ヘモグロビン不足で低栄養/PEM(たんぱく質・エネルギー欠乏症)|高齢者の寝たきりの原因の一つ!?|#たけしの家庭の医学

- 低栄養の原因はアルブミン不足|ためしてガッテン(NHK)

- お年寄りは低栄養に注意|低栄養になると、免疫の低下、筋肉の減少、骨が弱くなることで、感染症や骨折の恐れが高くなる

- 肉好きシニアが増えている!?|肉で低栄養が予防できる!?

- 【名医のTHE太鼓判】サルコペニアとは|サルコペニアの定義・予防・対策|7月23日

- 肉も魚も卵も食べない「ヴィーガン(ビーガン)」生活・食事を経験した女性に起きた身体・肌の異変とは?

- サンプラザ中野くん、菜食生活が原因で血管年齢・骨年齢で異常値

- 9カ月ベジタリアン(菜食生活)を続けると、体にどんな異変が起こるのか?

■筋肉を作るためにはタンパク質が欠かせない!

【ダルビッシュ選手から学ぶスポーツ栄養学】日本人スポーツ選手はタンパク質が不足している!?

たんぱく質が不足すると、以下のようなことが起こることが考えられます。

- 筋肉のもととなるたんぱく質が不足することで、筋肉量が減少し、代謝が落ち、太りやすい体になる。

- たんぱく質が不足することで、体の熱のもととなる筋肉量が減少すると、冷えやすい体になる。(低体温・冷え性)

- アミノ酸が多い良質のタンパク質は肝臓などの内臓の再生・修復に役立っているのですが、そうした体を作るもととなるたんぱく質が不足すると、肌荒れなどを起こす原因となる。

ミス・ユニバース・ジャパン候補者のスタイルキープ法&美肌の秘訣でも紹介しましたが、健康的でメリハリのある美しいボディーラインと代謝の良い体を作るためには筋肉が欠かせないのですが、筋肉を作るために、タンパク質の多い食事を増やすことを心がけているそうです。

北川景子、主演ドラマ「#探偵の探偵」で肉体改造|プロテインとアミノ酸・トレーニングで紹介しましたが、たんぱく質は、筋肉や皮膚、血管、髪の毛などに必要な栄養素であり、筋肉量が多いスポーツ選手はタンパク質を多く摂取する必要があります。

一般人なら1日に体重1kgあたり1gのたんぱく質で十分ですが、筋肉量が多いスポーツ選手は体重1kgあたりおよそ2gのたんぱく質が必要です。

たんぱく質は肉・魚・卵・大豆製品などの食事から摂取することができます。

しかし、食材によっては多くの脂質も摂取してしまうことがあるため、良質なたんぱく質が手軽に補給でき、高タンパク低脂質食を実現できる「プロテイン」をうまく活用していくとよいのではないかと思います。

筋肉で身体を大きくしたい人は、動物性(牛乳タンパク)の「ホエイプロテイン」を選び、内側から身体を引き締めたい人は、植物性(大豆タンパク)の「ソイプロテイン」を選ぶとよいそうです。

【タンパク質関連記事】

- 基礎代謝をアップして痩せやすい身体を作る4つの方法

代謝アップに欠かせないのは、筋肉をつけること。

筋肉をつけるためには、運動することだけではなく、筋肉を作る材料となるたんぱく質を摂取することが大事です。 - 「やせててきれい」の印象は筋肉が左右する。

筋肉をつけて時間をかけながら体重を落とすには「高タンパク、低カロリー」の食事を心掛ける必要がある。

「高タンパク」は筋肉をつくるのに欠かせない要素。鳥のささみ、大豆、はんぺん、マグロの赤身とかがそうやね。 - 亀田興毅が教える!ボクサー流ダイエット

- 健康的にやせるには「たんぱく質」が欠かせない!

- プロテインを摂れば筋肉ができるの?|プロテインの効果的な選び方

- 西川貴教さん、15年間1日1食(たんぱく質)・低酸素状態で筋トレ|有田哲平の夢なら醒めないで

■たんぱく質が不足すると体がたるむ!?

簡単たるみ対策には「スロトレ」|EMCLが増えると、なぜたるむのか?|#ためしてガッテン(#NHK)

筋肉は常に新しい細胞と入れ替わっています。

新しい筋肉の元になる細胞が、筋衛星細胞(筋サテライト細胞)。

筋衛星細胞が大きくなるには、筋肉の収縮が必要です。

筋肉が収縮すると、成長因子が出て、筋肉が育ててくれます。

しかし、筋肉を使わない(筋肉が収縮しない)と、筋衛星細胞が脂肪細胞EMCLに変化してしまいます。

また、無理なダイエット(食事制限)によって、筋肉の材料となるたんぱく質が不足することも原因となります。

さらに、たんぱく質が不足すると、成長因子(成長因子もたんぱく質でできている)が減少し、筋肉が霜降り化してしまうそうです。

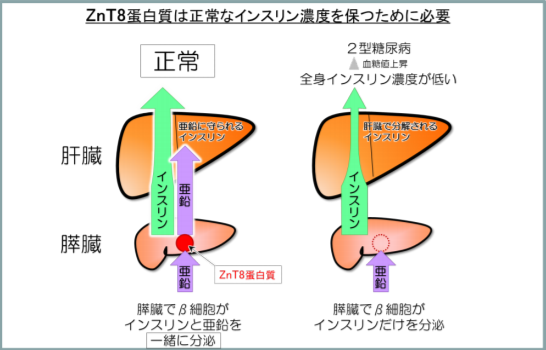

■たんぱく質を摂取して筋肉量を維持して血糖値をコントロール

身体で糖を蓄える場所は3つあります。

1.肝臓 2.血液 3.筋肉(骨格筋)

身体の糖の約8割は筋肉で蓄えており、成長期の20代まで筋肉は増え、筋肉量は一旦維持されますが、30代後半辺りから加齢と共に減っていきます。

筋肉量が減ると、糖の保管場所が減り、血液に流れ込み、血糖値が上がります。

そのため、血糖値をコントロールするためにも、筋肉を鍛えて、筋肉量を維持することが重要です。

筋肉量を維持するためには「筋トレ」と筋肉の材料となる「たんぱく質を摂取すること」が必要です。

【関連記事】

- 痩せた女性で筋肉量が少ない人ほど高血糖のリスクが高い|糖尿病予防には食事と運動で筋肉の量と質を高めよう!|順天堂大学

- AMPキナーゼを運動で活性化させ、血糖値や中性脂肪を下げる|ためしてガッテン(NHK)

- 血糖値を下げるグルット4活性術で糖尿病対策|#たけしの家庭の医学

- マイオカイン(血糖値を下げるホルモン)で糖尿病・脂肪肝を予防!簡単マイオカイン分泌法|#たけしの家庭の医学

- 隠れ糖尿病の原因は脂肪肝と脂肪筋|#ためしてガッテン(#NHK)

■たんぱく質摂取で体温アップ

肝臓の働きを高めるたんぱく質|「卵」には必須アミノ酸がバランス良く含まれている!

早稲田大学スポーツ科学学術院の鈴木正成教授によれば、「食べ物を食べると消化や吸収の過程でエネルギーが熱に変わる。その割合がたんぱく質では30%に上る。脂肪の4%、炭水化物の10%に比べて高い」そうです。

朝から活発に過ごすためには、食事は欠かせませんが、たんぱく質は、エネルギーの3割が熱に変わるので、体温が上がり、より活発に動くことができるようになるようです。

また、たんぱく質は体の中のすべての代謝に関わる酵素の原料なので、たんぱく質をしっかりとれば代謝がアップし、疲れにくくなります。

■たんぱく質が不足すると脂肪肝になる!?

極端な炭水化物抜き(糖質オフ)ダイエットをすると脂肪肝になる!?

糖質には、脳や筋肉が働くためのエネルギー源としての役割や体温の維持に欠かせないものであり、また、肝臓が正常に機能するにも、糖質は必要です。

極端なダイエット(炭水化物抜きダイエット・糖質オフダイエット)をすると、エネルギーとしての糖質が不足するわけですから、身体のタンパク質を糖に変えてまでエネルギー源にしようとします。

そうすると、肝臓のたんぱく質が不足して、中性脂肪の合成・運搬に必要な分まで不足してしまい、中性脂肪が肝臓にたまって、脂肪肝になってしまう恐れがあります。

【あさイチ】女性が注意したい脂肪肝の原因(甘いものの食べ過ぎ)|オリーブオイルと脂肪肝|肝臓を守る方法は「おさかなすきやね」

極端なダイエットをすると、特に糖質を多く含むお米やパンなど炭水化物を極力とらないダイエットをすると「低栄養性脂肪肝」になります。

肝臓には一定量の脂肪が必要なのですが、糖質を極端に制限すると、肝臓は機能障害を防ごうと体中から脂肪をかき集めてしまい、脂肪肝になってしまいます。

【関連記事】

■「アミノ酸スコア」がポイント!

ダイエットでおすすめするサプリが「アミノ酸」です。

アミノ酸にはダイエット効果があるだけでなく、リバウンドしにくい体になるという効果があります。

それは、食事の量を減らすだけでアミノ酸を摂取しないダイエットの場合、筋肉量が落ちてしまい、脂肪があまり落ちておらず、リバウンドしやすい体になるのに対し、アミノ酸を摂取しながらダイエットをすると、アミノ酸は筋肉の元となるため、筋肉をキープしながら脂肪を減らすことができます。

アミノ酸は大豆・魚などのタンパク質から摂取することができますが、食が細くなってくると必要な量のアミノ酸がとれていないことがありますので、「アミノ酸アプリ」を活用するのも一つの方法です。

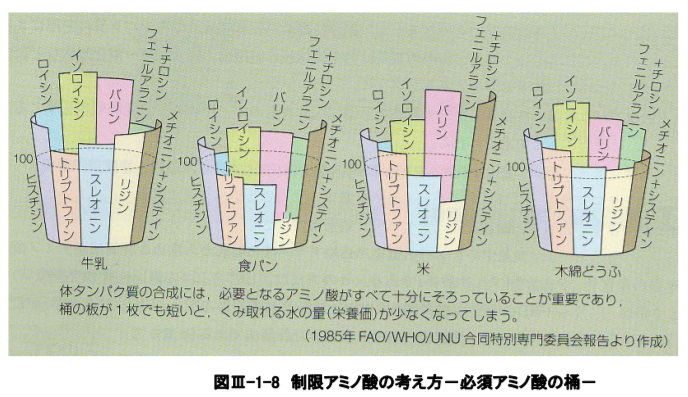

アミノ酸サプリを活用することをおすすめする理由としては「アミノ酸スコア」という考え方があります。

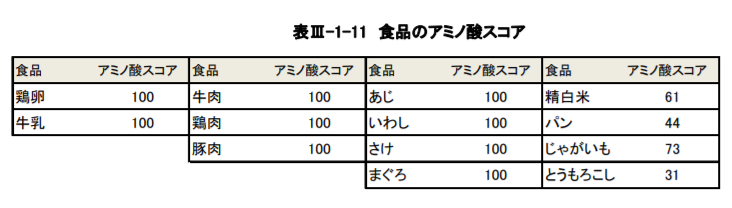

参考画像:特定保健指導の実践定期指導実施者育成プログラム|厚生労働省|スクリーンショット

アミノ酸の多い食べ物・食品|アミノ酸を効果的に摂取するにはアミノ酸スコアを知ろう!によれば、アミノ酸スコアとは、食べ物からアミノ酸を摂取する場合、あるアミノ酸量がいくら多くても、最も量の少ないアミノ酸に「たんぱく質再合成が制限される」という仕組みのことです。

つまり、アミノ酸を食品で摂る場合、アミノ酸スコアの原理によって、摂取したもののうち、必ずしも全てがたんぱく質合成に活用されるわけではないということです。

年をとって食が細くなり、必要摂取量のタンパク質(アミノ酸)を摂ることは食品だけでは難しいという方は、アミノ酸サプリメントなどを利用して、たんぱく質の合成能力を高め、またそれぞれのアミノ酸の力をより発揮できるようにしてください。

アミノ酸の多い食べ物・食品|アミノ酸を効果的に摂取するにはアミノ酸スコアを知ろう!によれば、アルギニン、リジン、アラニン、プロリンの4つのダイエットアミノ酸には、脂肪分解酵素リパーゼを活性化させ、体脂肪を分解して燃焼しやすくする、つまり脂肪を減らす効果があります。

さらに、体内に余分な水分や老廃物を排出するアルブミンという成分がつくられるので、水分代謝機能が高まり、むくみも解消します。

→ アミノ酸ダイエット4つの効果・効果的なタイミング・方法 について詳しくはこちら

■コレだけ覚えてやってみよう!

「たんぱく質(アミノ酸)」は老若男女問わず欠かせない栄養素。

だけど忘れがちな栄養素であり、不足することで健康に大きな影響を与えてしまいます。

しっかりと食事の中に「たんぱく質(アミノ酸)」が含まれているかチェックして、積極的に摂るようにしましょう!

*良い情報が入るたびに今後アップデートしていきます。

【おすすめの健康的ライフスタイル10箇条】

続きを読む たんぱく質(アミノ酸)を摂る|おすすめの健康的ライフスタイル10箇条