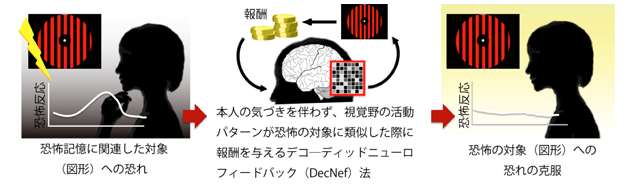

参考画像:つらい経験を思いだすことなく、無意識のうちに恐怖記憶を消去できるニューロフィードバック技術を開発(2016/11/22、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)プレスリリース)|スクリーンショット

■つらい経験を思いださせることなく、無意識のうちに恐怖記憶を消去できるニューロフィードバック技術を開発|NICT、ATRら

つらい経験を思いだすことなく、無意識のうちに恐怖記憶を消去できるニューロフィードバック技術を開発

(2016/11/22、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)プレスリリース)

●恐怖記憶を和らげるには、恐怖の対象(例えば、自動車事故に関連する赤い車)を繰り返し見せたり、あるいはイメージさせる手法が最も効果的です。しかし、そうした手法自体がストレスになる場合があります。

●本研究では、恐怖対象への暴露によるストレスを回避すべく、最先端のニューロフィードバック技術(Decoded Neurofeedback, DecNef)を応用し、被験者が無自覚のうちに恐怖記憶を消去することに成功しました。

●具体的には、スパース機械学習アルゴリズムを用い、視覚野に恐怖記憶の対象を表す空間的脳活動パターンを検出する毎に、被験者に報酬を与える訓練により、恐怖記憶の対象への恐怖反応を緩和することができました。

株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR)・脳情報通信総合研究所、NICT 脳情報通信融合研究センター(CiNet)、カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校、ケンブリッジ大学などのグループは、被験者につらい経験を思いださせることなく、記憶によって引き起こされる恐怖反応を弱める技術を開発したそうです。

強い恐怖を伴う記憶は、忘れることが難しく人を苦しめることがあります。例えば、赤い車に衝突された場合、赤い車を見るたびに恐怖がよみがえってしまうかもしれません。また、そうした恐怖記憶は、トラウマとなり、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の発症に繋がる可能性もあります。

退役軍人(帰還兵や退役兵)や戦争に取材に行ったジャーナリスト、震災などの体験や火事・事故・暴力・犯罪被害などを体験した人に

PTSDの症状が現れているとニュースなどで聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

PTSD|厚生労働省

PTSD(Post Traumatic Stress Disorder :心的外傷後ストレス障害)は、強烈なショック体験、強い精神的ストレスが、こころのダメージとなって、時間がたってからも、その経験に対して強い恐怖を感じるものです。

震災などの自然災害、火事、事故、暴力や犯罪被害などが原因になるといわれています。

突然、怖い体験を思い出す、不安や緊張が続く、めまいや頭痛がある、眠れないといった症状が出てきます。

PTSDの症状としては、突然怖い体験を思い出す、不安や緊張が続く、めまいや頭痛がある、眠れないなどの症状があり、ストレスとなる出来事を経験してからすぐに起こるわけではなく、数週間後、場合によっては何年たってから症状が出ることもあるそうです。

心的外傷後ストレス障害(PTSD)の原因となる恐怖記憶を和らげる方法としては現在では次のような方法がとられているそうです。

恐怖記憶を和らげる従来法の一つは、恐怖対象(赤い車)を繰り返し見せる、あるいはイメージさせるという手法です。この手法は、とても効果的ですが、それ自体がストレスになりえます。

恐怖記憶を和らげる方法としては効果的なのだそうですが、場合によっては被験者にストレスを与えてしまう可能性もある手法なのだそうです。

そこで研究チームが「恐怖記憶を和らげる効果は保持したまま、その過程におけるストレスを緩和することはできないのか?」ということを考え、開発したのが、恐怖の対象を直接見せることなく、被験者が無自覚のうちに恐怖反応を和らげる技術です。

具体的には、恐怖対象にかかわる視覚野の空間的活動パターンを、人工知能技術の一つであるスパース機械学習アルゴリズムで検出する毎に、被験者に報酬を与えるデコーディッドニューロフィードバック法(Decoded Neurofeedback, DecNef)を応用しました。

この研究は基礎研究段階にありますが、DecNefを用いることにより、恐怖記憶を抑制するのではなく、記憶の痕跡そのものを変容できた可能性があると考えられ、従来の方法よりも治療中のストレスが少ないPTSDの治療法になる期待がありそうです。

【用語解説】

●スパース機械学習アルゴリズム(スパースロジスティック回帰アルゴリズム)

ATRとCiNetで開発された人工知能技術のひとつ(Yamashita et al., NeuroImage, 2008; Hirose et al., Journal of Neuroscience Methods, 2015)。計測したfMRIデータは、ボクセルとよばれる非常にたくさんのデータ点を含みます。しかし、すべてのボクセルが被験者の認知状態についての情報を持っているわけではありません。fMRIデータを用いて被験者の認知状態を精度よく推定するためには、この推定に関わるボクセルのみうまく選別する必要があります。スパースアルゴリズムを用いることによって、自動的かつ効率的にボクセルを選別することが可能になります。

酸化型と還元型ヘモグロビンの磁化率の違いを利用して、おおざっぱに言えば、脳全体の血流量の変化を画像化する技術であるfMRI(functional Magnetic Resonance Imaging, 機能的磁気共鳴画像)のデータから被験者の認知状態の推定に関わるボクセル(voxel,「体積 (volume)」と「ピクセル (pixel)」を組み合わせた言葉でピクセルを立体化したものといえばわかりやすい)をスパースアルゴリズムを用いることによって、自動的かつ効率的に選別することができるそうです。

●デコーディッドニューロフィードバック法(Decoded Neurofeedback, DecNef)

fMRIと人工知能技術を組み合わせ、対象とする脳領域に特定の活動パターンを誘導する方法です。

Decoded Neurofeedback(DecNef)による神経科学の新しい試み(柴田和久)

DecNef 法は,測定された脳活動パターンをもとに,機械学習アルゴリズムによって被験者の脳から情報を読み出し,その情報をリアルタイムで被験者にフィードバックするための方法である.DecNef 法によって特定の脳領域(ターゲット領域)の活動を特定のパターン(ターゲットパターン)に誘導することで,被験者の知覚や行動に変化がみとめられれば,DecNef 法にもちいた脳領域の活動が,対応する知覚や認知,行動の変化をひきおこすことが示される.

【参考リンク】

- 機能的磁気共鳴画像法を用いたニューロフィードバック訓練によりひき起こされる視覚知覚学習(2012/1/11、ライフサイエンス新着論文レビュー)

【関連記事】