> ダイエット > ダイエットの基礎知識 > 50代のための効果的に体重を減らす方法(食事・運動)・ダイエットのやり方

あなたは「若い頃は、食事を減らしたら、少し運動するだけでも簡単にやせられたのに、30代、40代と年を重ねるにつれてどんどん痩せにくくなり、50代となった今では痩せられなくなってしまったから、そろそろ何かを始めないとと思っているんだけど、どうしたらいいかわからない」と思っていませんか?

健康診断の結果痩せる必要があったり、昔着ていた服が入らなくなったりという方のために、「やせたくても痩せられない50代のための体重を減らす方法」をまとめました。

50代のあなた自身にあった方法で健康的にやせることをマスターできれば、これまであきらめかけていたこと、例えば、旅行に行ったり、洋服を買いに行ったり、いろんなお店に出かけることといったことに、もう一度チャレンジする勇気が出てきて、魔法にかかったように人生をもっと楽しめるようになります!

さあ、はじめましょう!

→ ダイエット成功のため悪循環から抜け出そう|ダイエット方法ランキング

【目次】

- 50代の更年期と体重を減らす方法には深い関係がある!

- あなたは本当にダイエットをすべきですか?

- 体重計以外のチェック方法を持つ

- 男性はやせすぎた女性には魅力を感じない!

- 「やせててきれい」の印象は筋肉が左右する。

- ダイエット成功の極意は、生活習慣を変えること

- 50代ができる食事によるダイエット方法

- 50代ができる運動・筋トレによるダイエット

- 冷え性・低体温に注意!

- ダイエットは仲間と一緒に取り組むと成功しやすい!?

- 更年期のメタボ対策

- 50代ダイエットにオススメサプリ

■50代の更年期と体重を減らす方法には深い関係がある!

50代の更年期と体重を減らす方法は深く関係してきます。

そこで、まずは、更年期になると太りやすくなる原因について説明していきます。

【更年期太り・更年期脂肪】女性が更年期に太る3つの原因|更年期に太りやすい女性は生活習慣病に注意!によれば、女性が更年期に太りやすくなる理由は3つあると考えられます。

1.女性ホルモンの低下

なぜ女性ホルモンが低下すると太りやすくなるのでしょうか?

女性の更年期の悩み なぜ太りやすくなるのか?によれば、エストロゲンは、体の中でコレステロールを低く保ち、内臓脂肪をつけにくくする働きをしているのですが、更年期になると、女性ホルモンのエストロゲンの量が大きく減少するため、脂肪の代謝が悪くなり、太りやすくなってしまいます。

2.筋肉量・基礎代謝の低下

女性の更年期の悩み なぜ太りやすくなるのか?によれば、基礎代謝は、呼吸や体温を調節するのに消費するエネルギー量のことですが、更年期に入ると、若いときに比べて基礎代謝が低くなってくるため、同じような食生活をしているとエネルギーの摂り過ぎとなってしまい、その結果、太りやすくなってしまいます。

加齢とエネルギー代謝|なぜ加齢とともに基礎代謝量は低下していくのか?によれば、基礎代謝は、男性の場合、15から17歳がピークで、女性の場合、12から14歳がピークで、それ以降は加齢とともに基礎代謝は低下していくのがわかります。

出典:厚生労働省策定 日本人の食事摂取基準2005年度版,28-38,第1出版,(2005)

加齢に伴う基礎代謝量の低下は、骨格筋量の減少が主な理由としてあげられます。

【関連記事】

(3)男性同様“メタボ体質”に

更年期以前は、女性の脂肪は皮下脂肪として蓄えられることが多いもの。更年期を迎えてエストロゲンが減少すると、今度は内臓脂肪に蓄えられるようになります。

女性の更年期の悩み なぜ太りやすくなるのか?によれば、エストロゲンは、体の中でコレステロールを低く保ち、内臓脂肪をつけにくくする働きをしており、女性を心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患から守っています。

しかし、エストロゲンが減少すると、それまで皮下脂肪として蓄えられてきた脂肪が内臓脂肪として蓄えられるようになるのです。

男性のメタボと同じような状態です。

50代に入ると、筋肉量が減少するだけでなく、次第に女性ホルモンが減少することによって、更年期に入る人も出てきます。

そのことによって、50代になってやせづらいと感じるのです。

そこで、今回は基礎代謝を上げる方法を中心に、更年期のメタボ対策を含めて、50代のための体重を減らす方法をまとめてみました。

→ 【女性・男性別】更年期太り・更年期脂肪の落とし方(食事・運動・サプリ) についてくわしくはこちら

■あなたは本当にダイエットをすべきですか?

by Γιώργος σιγά μην πω…(画像:Creative Commons)

まず、ダイエットをする前に、「本当にあなたはダイエット(ここでは体重を減らすという意味)すべきですか?」ということを考えてみましょう。

頭の片隅にでもおいていてほしいのが、○kgやせたからと言って、きれいになるわけではないということ。

そのわかりやすい例が、食べない系ダイエット。

不健康なダイエットでは、食事の栄養バランスが極端になり、体に必要な栄養素が行き渡らず、肌がボロボロに、髪もバサバサになる恐れがあります。

例え、〇kgやせたからと言って、そうなってしまっては、ダイエットをした意味がありません。

ダイエットをした後、どうなりたいか、どう見られたいかを意識すると、よりダイエットの目的・やり方が明確になると思います。

ダイエットの目標として「体重」というのはわかりやすい目安なのですが、ただ単に体重が減るだけでは魅力的なカラダにはならないということを知っていてください。

体重は一つの目安であって、美しい=きれいであるということは様々な要素が組み合わさって出来ています。

ぜひ「健康的できれいな人」ということについて、一度考えてみてください。

【関連記事】

■体重計以外のチェック方法を持つ

自分の体型を維持するために体重計を使うのではなく、パンツの履き心地や鏡に映った自身の体の映り方で把握するというのはよい方法だと思います。

毎日体重を測る習慣もよいときにはよいでしょうが、グラム単位で体重が増えた・減ったというのは、精神的にもあまりよいようには思えません。

体重計で自分の体を把握するのではなく、自分の持っている感覚で自分の体の変化を気づけるというのはそれだけ自分の体を知っているということにつながります。

【関連記事】

■男性はやせすぎた女性には魅力を感じない!

過剰にやせすぎてしまっては、健康的で美しいカラダではなくなってしまいます。

また、男性の視点から見れば、男性の70%が「痩せすぎている女性には魅力を感じない」にもあるように、男性の70%が「痩せすぎている女性には魅力を感じない」と答えており、また、男性の71%が「世の中の女性は痩せることにこだわりすぎている」と考えているそうです。

女性が思っている以上に、男性は女性がやせることにこだわりすぎていると思っています。

■「やせててきれい」の印象は筋肉が左右する。

筋肉があるからこそ、健康的でメリハリのあるカラダができるのです。

「筋肉を鍛える」というと、ムキムキのボディビルダーのようなカラダを想像してしまいますが、そこまでする必要はなく、体の土台となる筋肉を鍛えると、出るとこは出て引っ込むところは引っ込み、太りにくい身体が出来上がります。

ファッションショーに出演しているようなスーパーモデルの身体を見てもしっかりと筋肉(特に腹筋)がついています。

【関連記事】

- VICTORIA’S SECRET ANGELS(ヴィクトリアズ・ シークレット・エンジェルズ )モデルの食事法・ダイエット

- アレッサンドラ・アンブロジオみたいなボディになれる!?ワークアウト【動画】

- キャンディス・スワンポールみたいな美尻になれる!?ワークアウト【動画】

- キャンディス・スワンポールみたいなボディになる!?エクササイズ【動画】

- キャンディス・スワンポール、ヴィクシーモデルボディの作り方

基礎代謝をアップして痩せやすい身体を作る4つの方法とは?でも書きましたが、代謝アップに欠かせないのは、筋肉をつけることです。

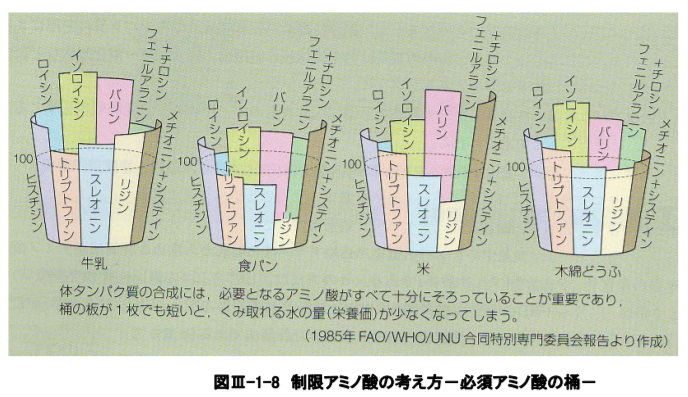

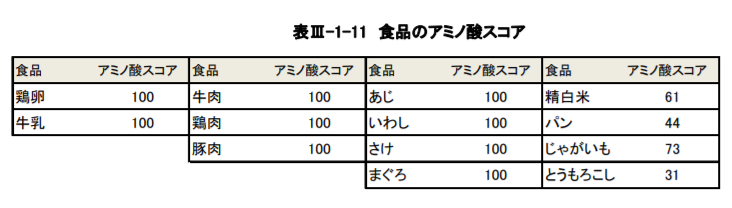

筋肉をつけるためには、運動することだけではなく、筋肉を作る材料となるたんぱく質(アミノ酸)を摂取することが大事です。

タンパク質を摂取し、筋トレを行なって、基礎代謝が高く、健康的でメリハリのあるカラダを手に入れましょう!

→ アミノ酸ダイエット について詳しくはこちら

■ダイエット成功の極意は、生活習慣を変えること

1.筋トレなど運動を増やすことや食生活を改善するなどこれまでしてこなかった良い習慣を増やすこと。

2.食べ過ぎを減らすことなどこれまでやってきた悪い習慣を減らすこと。

「良い習慣を増やし、悪い習慣を減らす」

これがダイエットの極意です。

【関連記事】

●50代ができる食事によるダイエット方法

■食事の仕方

●30回噛む

女子栄養大学のダイエット術(香川靖雄)|世界一受けたい授業によれば、よく噛むと満腹中枢が刺激され、また、噛む行為が脳内のヒスタミン神経系に作用し、内臓脂肪が燃焼することが明らかになっています。

ヒスチジンを含む食品をよく噛んで脳内ヒスタミンを増やし食欲を抑える|#ためしてガッテン(#NHK)

噛むという刺激が咀嚼中枢を通って結節乳頭核という部分に届きます。

実はここがヒスタミンを作っているところ。

そうして、満腹中枢をヒスタミンが刺激するために、満腹感を感じるようになる。

また、ヒスタミンは、交感神経も刺激して、その信号は直接内臓脂肪まで届いて、内臓脂肪を減らしてもくれる。

つまり、噛むという行為自体が満腹感を高めてくれるということがわかった。

病気の治療には型に入れるということが大事で、30回噛むということをきっちりと守るようにする。

30回で飲み込める量を口に入れるようにする事が大事。

◯ヒスチジン

ヒスチジンはアミノ酸の一種でヒスタミンの原料。

ヒスチジンは脳内でヒスタミンに変化するので、ヒスチジンを多く含む食品を摂ることで、食欲をコントロールすることができるそうです。

ヒスチジンが多く含まれる食品は、本マグロ、かつお、ぶり、さばなど赤身魚や青魚に多い。

ヒスチジンが多く含まれる食品をよくかんで食べるようにする。

●ヒスチジン摂取のポイント

- タンパク質を十分に取る

- 赤身魚や背の青い魚を多く取り入れる

- 生やだしなどとして食べるといい

●食べる順番を変える

鯨井康雄さん、鯨井優さん考案の食べる順番ダイエットで13kgダイエット

この「食べる順番」というのは、まず、野菜、枝豆、そら豆、海藻、もずく酢などの食物繊維が含まれた食材を食べきり、その後、魚、肉などのたんぱく質のおかずを食べ、最後にごはん、麺、パンなどの炭水化物を摂るといったもの。

食物繊維から食べることで早食いを抑制し、血糖値を急上昇させないことがダイエットに効果的で、簡単にダイエットを行うことができるという。

エリカ・アンギャルさんおすすめ!ダイエット7つの食材|たけしの健康エンターテイメント!みんなの家庭の医学

エリカ・アンギャルさんが、食物繊維を薦めるには、もうひとつ理由があります。

それが、GI値。

GI値(グリセリック・インデックス:血糖値の上がりやすさの指標)はエリカ・アンギャルさんのダイエット法の中核をなす考え方。

消化しやすい食品を食べると血糖値が急激に上がる。

⇒インスリンが大量に分泌され、残った糖を脂肪に変えてしまう。

つまり、血糖値を急激に上げないことが、太りにくい体を作ることにつながるということです。

GI値が低い繊維質の食べ物は血糖値が上がりにくい。

大事なポイントは、よく噛むこと。

よく噛むことで満腹感を高めてくれるということがわかっており、30回で飲み込める量を口に入れるようにするということをルールにしましょう。

また、食物繊維を摂取することで、血糖値を急激に上げないことが太りにくい体を作ることにつながります。

そして、ヒスチジンを多く含む食品(タンパク質を十分に取る・赤身魚や背の青い魚)を摂ることで、食欲をコントロールすることができるそうです。

しっかりと鰹だしをとったお味噌汁を食べましょう。

●余分なカロリーを燃焼させる褐色脂肪を活性化させる食べ物

痩せる脂肪!褐色脂肪組織BAT(褐色脂肪細胞・ベージュ脂肪細胞)を活性化させる方法・食べ物【美と若さの新常識~カラダのヒミツ~】【たけしの家庭の医学】によれば、食べ物によって、余分なカロリーを燃焼させる「褐色脂肪」を活性化させることができるそうです。

- 唐辛子(カプサイシン)

- 黒コショウ

- 生姜

- 青魚(DHA・EPA)

河田照雄 農学研究科教授、後藤剛 准教授らの研究グループが行なった動物実験によれば、魚油(主成分はEPA、DHA)の摂取が「褐色脂肪細胞」の増加を促進し、体脂肪の減少や体温上昇をもたらすことが分かったそうです。 - 緑茶(カテキン)

- ミント(メントール)

- ペパーミント(メンチル乳酸)

- 玉ねぎ

- にんにく

- 和からし

- わさび

- シナモン

- 緑茶

たんぱく質の豊富な食事に、薬味や香辛料などで調理したり、付け合わせを付けることでさらに効果がアップすることが期待されます!

→ ダイエット方法(食事)まとめ について詳しくはこちら

【おすすめ記事】

- 健康的にやせるには「たんぱく質」が欠かせない!

- なぜ筋肉をつけるにはタンパク質(アミノ酸)の摂取が必要なの?【論文・エビデンス】

- 良い油はダイエットの味方|良質な油は代謝を促し、体脂肪が落ちやすくなる

- ダイエットしても痩せない女性がもつ4つの誤解とは?

- カロリーゼロ食品(食べ物)を1週間食べる0キロカロリーダイエットをしたら体はどうなるのか?

■50代ができる運動・筋トレによるダイエット

スロトレ(筋トレ)で基礎代謝を上げてダイエットしよう!によれば、筋トレすると成長ホルモンが分泌され、体脂肪が燃焼されて、筋肉量が増えていきます。

体脂肪はほとんど基礎代謝を行わないのに対し、筋肉は増えれば増えた分だけ活発に基礎代謝を行ないます。

谷本道哉講師によれば、たとえば「週3回ほどの本格的な全身の筋トレ」を3か月ほど実施すると、筋肉がついて基礎代謝が100キロカロリー程度増加することが、いくつかの研究で示されているそうです。

これは毎日30分ほど大きく手を振ってウォーキングするのと同じくらいのエネルギー消費に相当するそうです。

そして、筋トレ(無酸素運動)+有酸素運動の組み合わせで、さらに体脂肪燃焼効果は高まります。

【関連記事】

- サーキットスロートレーニング(サーキットスロトレ)のやり方(方法)

- スロトレ(スロートレーニング)やり方・メニュー・スケジュールの立て方|生活ほっとモーニング(NHK)

- 中年体型のポイントは「背中」!たるみ解消筋トレ・ストレッチ|#ためしてガッテン(NHK)

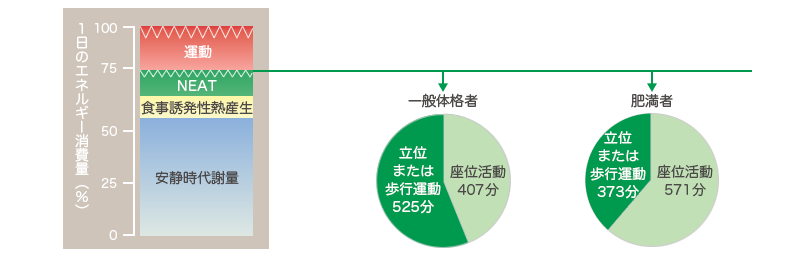

基礎代謝アップも重要ですが、日頃からちょこまか動く「活動代謝」を上げることも重要です。

基礎代謝よりも活動代謝を上げることがダイエットの近道|#ためしてガッテン(#NHK)

ところが筋肉ムキムキの女性とちょっと太目の女性の基礎代謝を測ったところ・・・

なんと太目の女性の方が基礎代謝が高いことが判明!実は基礎代謝は横になってジーッとしているときのエネルギー消費量のこと。

そのとき一番エネルギーを消費しているのは内臓、筋肉の消費エネルギーの割合はたった20%程度なのです。

だから筋肉をいくら鍛えても、基礎代謝量が増えるのはごくわずかだったんです。“基礎代謝を上げてダイエットにつなげる”ことは理論としては正しいのですが、現実的には難しいことだったんです!

「ぞうきんがけ」「皿洗い」「駅の階段登り」なども

積み重ねれば大きなエネルギー消費量になります。つまり「基礎代謝」ではなく

日頃からちょこまか動く「活動代謝」を上げることが

ダイエットの近道だったんです。

さまざまな運動系のダイエット方法がありますが、遠回りなように見えて一番の近道は、「活動代謝」を上げることです。

→ 50代ダイエットにおすすめの運動とは?|できるだけ運動をしたくない人向け・運動はしたいけど体の負担が気になる人向け・積極的に運動をしたい人向け について詳しくはこちら

→ 50代ダイエットにおすすめの筋トレ方法とは? について詳しくはこちら

■冷え性・低体温に注意!

もう一つ、ダイエットとともに注意して欲しいのが「冷え性」「低体温」です。

エリカ・アンギャル、日本女性が改善すべき点とは、冷え性と睡眠障害

日本女性に特有な悩みが、冷えのようです。

確かに、海外の健康サイトには、「冷え性」というキーワードに当たる言葉がないように思います。

食事を改善やお風呂、運動、サプリメントなど冷えを改善することで、血行が良くなれば、顔色も良くなり、よりきれいに近づくはずですね。

日本人の平均体温が下がった理由とは?でも取り上げましたが、昔は、日本人の平均体温は36.8度あったとされるのに、いまや高い人でも36.2~36.3度、ほとんどが35度台の低体温に陥っているそうです。

低体温になると、エネルギーを作る力が低下するため、太りやすくなったり、免疫力が低下するため、さまざまな体調不良を招くようになります。

健康で痩せやすい体になるためには、体温を上げることが大事ですね。

では、どのようにしたらよいのでしょうか?

一つは、筋肉を増やすことです。

半袖外国人の謎|日本人より欧米人は体温が高い?「ミトコンドリア」「筋肉量」がキーワード

なぜ日本人より欧米人のほうが体温が高いのでしょうか。

それは、熱を発生させる筋肉量の違いです。

細胞の中にあるミトコンドリアが熱を発生させているのですが、筋肉量が多ければ、ミトコンドリアの数も多くなり、それにともなって体温が上昇すると考えられるそうです。

つまり、欧米人は、筋肉量が多いため、恒常的に高い体温を維持しているため、寒い日本でも半袖の人が多いというわけなんです。

反対に、日本人の平均体温は低体温化しているようです。

筋肉量が多い欧米人のほうが日本人よりも体温が高いのです。

簡単たるみ対策には「スロトレ」|EMCLが増えると、なぜたるむのか?|#ためしてガッテン(#NHK)でも取り上げていましたが、最近10年間の日本人女性の変化をみてみると、痩せ型の割合はおよそ3%増加しているのですが、一日の平均歩数は800歩減少しているそうです。

変だと思いませんか?

本来、一日の平均歩数が減っているのであれば、運動量が減っているわけですから太らなければいけないのに、実際はやせているのです。

おそらく日本の女性は運動する機会がなく、無理なダイエット(食べない系の食事制限)によって、筋肉の材料となるたんぱく質(特に重要なのがアミノ酸)を含む食べ物も十分に食べていないので、たんぱく質が不足し、低体温を生んでいると考えられるのです。

また、私たちは、食べ物に含まれる糖質からエネルギーや熱を作り、体温を保っています。

体内で糖質をエネルギーに変える時に必要なのが、亜鉛・マグネシウム・鉄・セレンなどのミネラルとビタミンです。

しかし、ミネラル・ビタミンが不足してしまうと、食べ物からエネルギーや熱を作ることができず、体温が上がらなくなり、低体温になってしまうのです。

低体温対策には、筋肉がつきやすい栄養と食べ物(たんぱく質)からエネルギーに変えるのに必要な栄養(ミネラル・ビタミン)を摂り、そして運動をすることが大事です。

■ダイエットは仲間と一緒に取り組むと成功しやすい!?

ダイエットのモチベーションを保つのは一人では難しいようで、一緒にダイエットをしてくれる仲間を探すことがダイエット成功の近道なのだそうです。

女性の脳の特徴を活かしてダイエット|ためしてガッテン(NHK)によれば、友達と一緒に運動をしたり、ダイエット情報(グラフ分析)の交換をすると、楽しくダイエットが出来るそうです。

【関連記事】

⇒ あなたにあった ダイエット 方法の選び方 はこちら

⇒ ダイエットの基礎知識 はこちら

ダイエット方法ランキングはこちら

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

■更年期のメタボ対策

●更年期対策

50代のダイエットで考えないといけないのが更年期のメタボ対策です。

内臓脂肪は、蓄積しにくく減らしにくい皮下脂肪と異なり、蓄積しやすい一方、減らすことも比較的容易なのです。

→ メタボリックシンドローム について詳しくはこちら

内臓脂肪と皮下脂肪の違いはこのような例え方もされます。

- 皮下脂肪:『定期預金』

- 内臓脂肪:出し入れ自由な『普通預金』

1.規則正しい食事を心がけ、食事の量に気をつける。緑黄色野菜を摂る。

2.運動不足を解消し、運動する(歩くなど)機会を増やす。

3.禁煙

4.アルコールを抑える。休肝日を週2回作りましょう。

内臓脂肪は、皮下脂肪よりも比較的燃焼されやすく、有酸素運動で効率的に落とすことが可能です。

ウォーキングや軽いジョギング、サイクリング、足腰に負担を掛けない水泳などが効果的です。

有酸素運動には脂肪燃焼効果だけでなく筋肉量を増やして基礎代謝をアップさせる効果もありますから、より健康的に、痩せやすい体質を作ることが可能です。

さらに、身体を動かすことは更年期障害によるイライラやうつなどの症状を改善する効果も期待できます。

運動には更年期のメタボ対策に2つのメリットがあります。

一つは、更年期太りによる生活習慣病予防になること、もう一つは、更年期症状特有のイライラなどの症状改善につながることです。

運動する習慣を持つことは更年期対策としても重要です。

ぜひあなた自身にあった運動を見つけて、更年期をうまく乗り越えましょう。

また、エクオールの効果|エクオールを作れる人、作れない人の違いとは?|#世界一受けたい授業によれば、大豆イソフラボンが腸内細菌のチカラでつくられるスーパーイソフラボン『エクオール』は、更年期症状の軽い人はエクオールの量が多く、更年期症状の重い人のグループに、エクオールをつくれる人が少なかったそうです。

更年期のホットフラッシュ(ほてり)や首や肩のこりを改善する効果が確認されているそうです。

→ 【女性・男性別】更年期太り・更年期脂肪対策(食事・運動・サプリ) について詳しくはこちら

→ 更年期障害の症状・原因・チェック|40代・50代の更年期の症状 について詳しくはこちら

■50代ダイエットにオススメサプリ

50代の更年期と体重を減らす方法は深く関係してきます。

その他にも、50代以降は食習慣の移行期に入ってくることや腸内環境の影響も考えられます。

そこで、50代のダイエットを考えるにあたって、3つのポイントを中心に、50代のダイエットにオススメのサプリメントについて紹介したいと思います。

→ 50代女性のダイエットにおすすめの3タイプのサプリとは? について詳しくはこちら

【関連記事】

-672x312.png)

.png)